【文/青年报记者 郭佳杰 图/新华社】

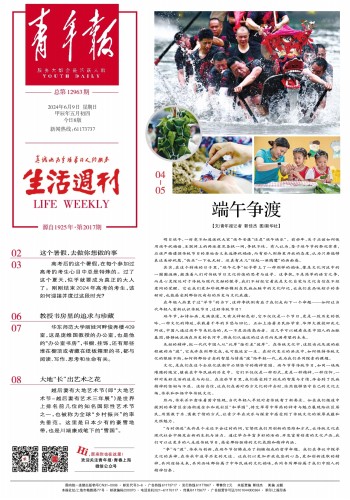

明日端午,一时竟不知道该祝大家“端午安康”还是“端午快乐”。前些年,关于应该如何使用端午祝福语,互联网上的两派意见各执一词,争执不休。有人认为,鉴于端午节的祭祀背景,应该严格遵循传统节日的原始含义来选择祝福语,而有些人则持更开放的态度,认为只要能够表达美好祝愿,“快乐”一下也无妨。还真有点儿“惊起一滩鸥鹭”的画面感。

其实,在这个特殊的日子里,“端午之争”似乎带上了一种别样的韵味,像是文化河流中的一圈圈涟漪,激荡着人们对传统节日文化价值的思考与追寻。这争执,不是简单的语言之争,而是心灵深处对于传统与现代交融的探寻,我们不妨把它看成是文化自觉与文化自信在不经意间的觉醒。它让我们更加珍视那些镌刻在民族血脉中的文化印记,让我们在品味粽子的香甜时,也能感受到那份沉甸甸的历史与文化底蕴。

在年轻人热衷于过“洋节”的当下,这种争执倒有益于我们走向下一个命题——如何让当代年轻人重新认识传统节日,过好传统节日?

端午节,如诗如画、充满浪漫,又有点神秘色彩,它不仅仅是一个节日,更是一段历史的低吟,一种文化的绵延,承载着千年的乡愁与回忆。正如上海著名民俗学家、华师大教授田兆元所说,中国人通过端午节来纪念的,无一不是品德高尚者。这几乎可以被看成是中国人的血脉基因,静静地流淌在历史的长河中,将我们从遥远的过去引向充满希望的未来。

先祖的精神,把一代代中国人从“此岸”接引至“彼岸”。在传统文化中,这段由此及彼的旅程被称为“渡”,它或许在刹那完成,也可能延宕一生。在时代变迁的洪流中,如何保持传统文化的根脉不断,如何将那份古老的智慧与情感“渡”给年轻一代,成为我们共同探索的课题。

文化,是我们在这个全球化浪潮中必须坚守的精神家园。端午节等传统节日,如同一块块璀璨的瑰宝,镶嵌在中华民族的历史中。它们不仅仅是一种形式,更是一种精神,一种信仰,一种对美好生活的追求与向往。在这些节日里,我们感受到了祖先的智慧与才情,体会到了民族精神的坚韧与不屈。这份自信,让我们在面对西方文化的冲击时,依然能够坚守自己的文化立场,传承和弘扬中华传统文化。

然而,传承并不意味着固守陈规,当代年轻人早就对老传统有了新要求。如在我们报道中提到的奉贤区金海街道金水和苑社区“和草园”,将艾草等中草药的神奇与魅力展现给社区居民,用寓教于乐、寓教于情的方式,让青少年在欢乐与探索中感受到了传统文化的深厚底蕴和无限魅力。

“与时俱进”或许是个永远不会过时的词,它督促我们用创新的思维和方式,让传统文化在现代社会中焕发出新的生机与活力。通过举办丰富多彩的活动、开发富有创意的文化产品,我们可以让更多的人走进传统节日,感受那份独特的文化氛围和精神内涵。

“争”与“渡”、传承与创新,在端午节仿佛成为了相辅相成的哲学命题。我们在争议中探寻文化的真谛,在传承中追寻历史的足迹。让我们以更加开放包容的心态,更加创新进取的精神,共同迎接未来,共同品味那份属于中华民族的文化韵味,共同书写那份属于我们中国人的精神信条。

04-05