展览现场。受访者供图

大使随信寄来的纪念品。青年报记者 陈泳均 摄

近期,一群来自上海师范大学附属外国语中学的00后高中生既惊喜又感慨,他们陆续收到49封中国驻外大使从全球各地寄回松江的信。这些高中生为何要给中国驻外大使写信?这些驻外大使又为何愿意在繁忙的工作中,抽出时间回信?家国情怀深似海,挥毫泼墨绘锦程。这背后是“纸短情长”的温暖故事,是前辈激励后浪笃学报国的关怀。

青年报记者 陈泳均

缘起

一次观影让学生萌发寄信想法

时间回到2024年2月,上海师范大学附属外国语中学全体学生在学校的组织下,共同观看了电影《万里归途》。影片中那些心怀大义的中国驻外大使形象深深触动了他们。正如同学们在写给大使的第一封信中所言:“面对动荡、冲突以及艰难的决策关头,中国外交官们始终坚持信念,用实际行动践行‘无论你身在何方,祖国始终与你同在,我们永远是你坚强的后盾’。”

对于最初起意写信的高三(3)班学生代表俞佳玥而言,除了佩服和敬重,她和同学们也想了解大使在异国他乡的更多情况,有了进一步了解驻外大使工作、生活和经历的强烈愿望。于是,学生们自主自发地向学校表达了想要给大使们写信的意愿。与此同时,高一、高二年级参加过观影活动的26个班级的同学们也纷纷加入。

给驻外大使寄信并非易事。为了表示对驻外大使的尊重,学生们找到班里字写得最漂亮的学生写信,随后全班同学签名。此外,学生自发分组,有同学负责上网寻找驻外大使的地址并进行核实,有同学负责寻找寄往国外的邮票购买渠道。手写信经由学校统一邮寄,发往中国驻全球180多个国家和地区的大使馆。

“久闻芳范,未亲眉宇……”得知学生们致信驻外大使,学校党委副书记、副校长李凯也欣然提笔。信中,这位从事基础教育工作20多年的校长不仅表达了对大使的敬重,也介绍了学校立足“国际理解素养培育”特色,致力于培养具有“中华精神、世界眼光、人文情怀”的时代新人的种种尝试。

收获

49位大使回信温暖激励学生

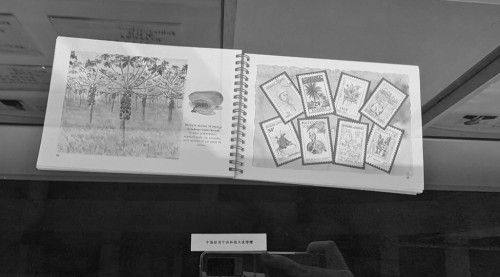

“第一封信寄出后,经常有学生问我,收到驻外大使的回信了吗?”李凯回忆道,在信寄出一个多月后,陆续收到多位中国驻外大使的回信。第一封大使回信寄到松江后不久,一封又一封大使回信纷至沓来。截至今年8月底,共收到大使回信49封。其间,还有大使馆工作人员致电学校核实情况。让同学们颇为感动的是,除了满是期盼和温情的亲笔信,大使们随信寄来的当地国旗徽章、邮票、风俗风景画信封等纪念品,也向同学们展示了各国风土人情、社会经济风貌。中国驻马达加斯加大使季平特意赠送了一套中马建交50周年纪念邮票,中国驻贝宁共和国大使赠送了有当地特色农作物和邮票的小画册。

在回信中,中国驻加拿大王镝大使写道:“国家的希望在青年,民族的未来在青年。希望同学们争做有理想、敢担当、能吃苦、肯奋斗的新时代好青年。我的家乡在上海,借此机会,祝同学们茁壮成长,学业有成。”

谈及收到回信的感受,徐颢炀同学说:“收到中国驻加拿大王镝大使的信,感到温暖与振奋。大使虽然远在加拿大,却始终心系祖国和同胞,为中加友好往来不辞辛劳,这种精神令人钦佩。”

王嘉琳同学收到中国驻马来西亚欧阳玉靖大使的回信,感到惊喜又充满感慨:“我们作为新时代的青少年,应当传承两国友好的传统,将这份友谊的火种继续传递下去。我们要以更加开放包容的心态,积极融入全球化进程,努力学习科学文化知识,提高自身素质和能力。”

对话

聆听跨越时空的家国情怀

青年报:收到中国驻外大使回信后,如何想到办一个“庆祝中华人民共和国成立75周年中国驻外大使祝福祖国寄语学子展”?

李凯:最初我们是打算在学校办一个展,但随着驻外大使的回信增多,我们觉得应该让更多市民通过看驻外大使的回信,了解大使,进一步体会大使的家国情怀。我们就想找一个人流较大、大家经常会去的地方,于是想到松江云间粮仓。这里原本是松江的一个粮仓,现在转型成为一个创意园区,吸引不少年轻人打卡,这能够拓宽传统校园展览的界限。经过和园方沟通后,我们决定在这里办展,这也是校地互动的一次有益尝试。

青年报:同学们最初在提议给驻外大使写信时,有同学担心收不到回信吗?

李凯:的确有同学会有各类担心,比如说担心信件石沉大海,所以最初同学们抱着试一试的心态给大使写信。也有部分信件因邮路中断或不通邮被退回,其间也有大使联系到学校这边确认信件的真伪。我们专门建了一个电子邮箱,今后交流沟通可以更加便捷。