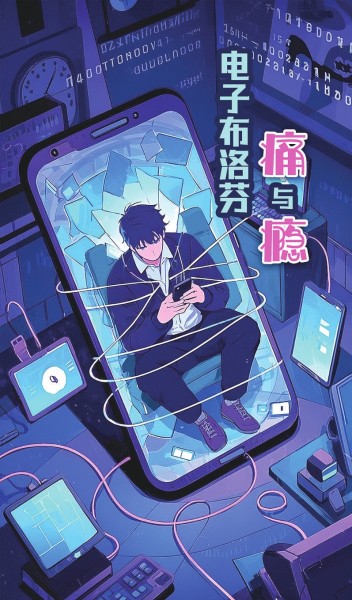

【文/青年报记者 郭佳杰 制图/贾英华】

在信息技术飞速发展的今天,数字时代的浪潮正以前所未有的力量席卷着我们的生活。从繁华都市的写字楼到偏远宁静的乡村小镇,从步履匆匆的上班族到青春洋溢的校园学子,几乎每个人都被裹挟其中,难以置身事外。我们见证着线上演唱会的万人空巷,目睹着短视频平台的蓬勃兴起,也留意到电子播客在年轻人中的广泛流行。越来越多的人,尤其是年轻人,将大量的时间和情感倾注于这些被称为“电子布洛芬”的数字内容之上,以此来缓解现代生活带来的种种压力与焦虑。

这一现象背后,究竟隐藏着怎样的时代症候和个体心理需求,值得我们深入探讨。从许多年轻人的直观感受来看,不可否认的是,“电子布洛芬”的效果可谓立竿见影,但随之而来“电子成瘾”问题让人无法忽视。

这种集体性数字依赖堪称现代性困境的镜像——当高强度工作压缩了物理社交空间,短视频就成了压缩饼干式的精神食粮。但代餐终究难抵围炉夜话的温度。过度依赖“电子布洛芬”可能弱化现实情感联结能力,就像长期服用止痛药会让人忽略真实的病灶。

城市的霓虹灯光,在子夜时分依旧自顾自地流转闪烁。与此同时,数百万个手机屏幕散发着光亮,宛如当代版的长明灯。在这虚拟的数字世界里,有人穿梭于直播间的弹幕之中,竭力捕捉那瞬间共鸣的感动;有人借助播客,精心构筑起属于自己的认知防波堤,抵御外界的纷扰;更有人一头扎进游戏世界,重新掌握生活的叙事权,试图寻回那份在现实中缺失的掌控感。

这些在数字时代的自救尝试,无疑是人们对抗异化的柔软铠甲,给予心灵短暂的庇护。但与此同时,它们也可能在不经意间,化作禁锢认知的温柔茧房,将我们困于一方狭小的天地。或许,真正意义上的治愈,并非要彻底戒断“电子布洛芬”,而是要在虚实交织的生活中寻得一种平衡,重新获取凝视现实的勇气。

04-05