【文/青年报记者 冷梅 图/受访者提供】

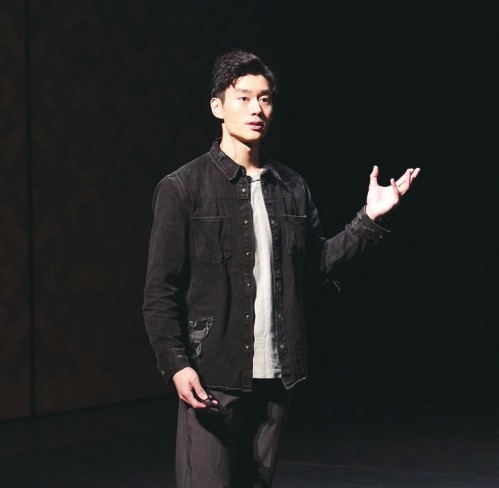

“每个时代都需要用新的语言诠释传统,但中华优秀传统文化的根脉永远是我们创作的底气,要不断地深挖下去。”排练厅里,落地镜映出上海歌剧院舞剧团首席演员宋雨的身影。只见他双臂舒展,划出一道优美的弧线,像水墨画中那苍劲有力的笔锋,正幻化成王羲之《兰亭集序》里的灵动笔触。

前不久,舞剧《白蛇》正式收官,宋雨饰演执着于斩妖除魔的“法海”。该剧打破传统的中国叙事,融通古今中外,诠释当代东方审美。宋雨感慨,当我们有足够的文化自信,便能娴熟驾驭东方语汇,去解码西方芭蕾、西洋乐器,最终回到我们的文化原点,从容做自己。

如何演好一个“反派”

舞台上,红色的灯光倾泻而下,一口巨大的铁钟高悬,于威严氛围中,尽显传统规制的肃穆。“法海”一袭褐袍,伫立在光影交界处。他的动作刚柔并济,既有庄严之色,又暗藏人性深处的挣扎。这是上海大剧院创制中心出品的舞剧《白蛇》中的一幕,饰演“法海”的青年演员宋雨,用自己的肢体语言,一举颠覆了传统叙事中“反派”的固有标签。《白蛇》的创作团队为“法海”赋予了全新的时代身份:心理医生。这一设定,让宋雨既兴奋又忐忑。在排练厅中,宋雨反复琢磨角色的行为逻辑,他说:“以往我跳的大多是正面角色,基本都是男一号。但这次的法海,不能简单用善恶来评判,他只是个固执的执行者。”宋雨继续解释道,“法海认定人妖殊途,斩妖除魔便是他的使命,甚至他觉得自己是在‘拯救’白蛇,拯救苍生。”

如何用舞蹈诠释“法海”复杂的内心世界?宋雨选择从细节入手,在创作过程中也经历了不少“震荡”。

在一场催眠戏里,宋雨饰演的法海手持怀表,缓缓走向夫人(白蛇)。最初,他的设计是严格配合音乐节奏,来完成动作的铺陈与舞台调度。然而,导演周可的一句话点醒了宋雨:“你不需要刻意在一个八拍中完成既定动作,可以拖时间,比节奏更重要的是诠释出剧情和人物之间的关系。”

创排《白蛇》1.0版时,宋雨和导演周可常常为这类细节“争论”。宋雨心里清楚,拿捏角色的尺度至关重要。“刚开始,我更在意完成舞台调度,控制好从A点到B点的节奏,这是舞蹈演员惯有的思维方式。但周可导演从戏剧舞台的逻辑出发,在人物塑造上给了我很大的启发。”宋雨回忆道,“我突然意识到,法海并非无情之人,而是对规则秉持绝对的信奉。他表现得越从容淡定,就越显露出一种让人战栗的偏执。”

这种对人性的深度挖掘,贯穿宋雨的艺术实践。在诠释人物时,他更加注重行为逻辑和角色情感的合理性。在上海歌剧院出品的舞剧《永和九年》中,他饰演中国大书法家“王羲之”,同样跳脱了“书圣”的刻板印象,着力探寻人物的精神内核。

“《兰亭集序》的核心是‘珍惜’二字——珍惜山水、知己,乃至转瞬即逝的欢愉。”宋雨说,为了更加贴近角色,剧组曾集体研习书法。他曾在宣纸上反复临摹《兰亭集序》,一笔一画间,渐有所悟——原来书法艺术与现代舞蹈存在共通之处——“书法讲究藏锋回笔,就像中国古典舞的动作,欲左先右,欲扬先抑。这种含蓄的美学,正是东方文化的筋骨。”

千年书法在舞蹈中苏醒

公元353年,王羲之酒酣意畅挥就《兰亭集序》,其笔势“飘若浮云,矫若惊龙”,成为中华文明的精神图腾。2023年,上海歌剧院创制舞剧《永和九年》,以这部“天下第一行书”为蓝本,通过舞蹈语汇全景展现其从诞生到传世的历程。作为上海市重大文艺创作项目,该剧不仅是对中华优秀传统文化的致敬,更是一场青年创作者的觉醒之路。

宋雨在剧中饰演“王羲之”,这是他职业生涯中最具挑战的角色。“以前我所诠释的角色,比如项羽、法海、后羿,都有现成的故事框架,但王羲之的内心世界藏在笔墨之间。”为了捕捉“书圣”的神韵,剧组邀请书法家指导演员研习魏晋笔法。宋雨回忆初次提笔时的震撼:“老师告诉我,王羲之的伟大在于让文字从工具变成艺术——每个字都有灵魂,就像舞蹈动作不只是技巧,还是情感的外化。”

剧中一幕“曲水流觞”,宋雨以行云流水的舞步再现魏晋名士的洒脱。衣袖翻飞间,舞台背景的宣纸投影上墨迹渐显,舞者与书法融为一体。“那一刻,我仿佛触摸到了王羲之的孤独——他写下‘后之视今,亦犹今之视昔’,是对生命易逝的悲悯,也是对永恒的渴望。”宋雨说。

该剧自2023年11月首演以来,巡演足迹遍及山东临沂、浙江绍兴以及北京国家大剧院,30余场演出场场爆满。在绍兴兰亭原址的剧场演出,宋雨舞至“仰观宇宙之大,俯察品类之盛”时,夜风拂过竹林,千年时空仿佛在此交汇。有观众说,“看完剧回家翻出了尘封的字帖。”宋雨眼中闪着光:“这就是中华优秀传统文化的后劲儿——它永远能唤醒血脉里的共鸣。老祖宗留给我们的中华瑰宝,放在哪一个时代,都能受用。”

人类的情感是相通的

2025年3月2日,上海大剧院内座无虚席。舞剧《白蛇》2.0版以颠覆性的当代叙事惊艳收官:倒置的雷峰塔化作冰冷的超市货架,白娘子成了困于婚姻的都市主妇,法海变身现代装扮的心理医生。西方芭蕾的优雅线条与中国古典舞的身韵交织,唢呐的嘶鸣与西洋乐器、电子音效碰撞,构建出传统与现代的魔幻对话。

在青年编舞家王培先的设计下,群舞阵型成为主角心理的投射——超市货架前的机械踏步,是消费主义对人的异化;雷峰塔下的缠绕翻滚,则暗喻传统规训的枷锁。该剧最令人震撼的是法海与白蛇青蛇“斗法”的场景,双方力量的对抗融合了芭蕾大跳与戏曲武打,唢呐声如利刃划破长空。“外国观众可能不太了解白蛇的传说,”宋雨说道,“但冲破束缚的那份渴望,是全人类共通的情感。”在即将开启的全球巡演计划中,《白蛇》凭借独特的东方审美与当代视角解读,无疑将成为向世界输出中国文化的有力载体,让世界领略中国故事的独特魅力。

站在舞台上,宋雨常有这样的体会:“真正的文化自信,不是强调‘我们有什么’,而是让世界看到‘我们如何理解人性’,人类的情感是相通的。”这种认知,源于他对东西方艺术差异的辩证思考。“芭蕾追求精确的几何美,中国古典舞则讲究‘气韵生动’。”在舞剧《白蛇》中这两种美学融合,西方芭蕾和中国古典舞也能浑然天成,直抒故事内核。就像上海歌剧院院长、著名指挥家、钢琴家许忠为该剧创作的音乐调性,用电子乐铺垫现代焦虑,再用中国传统民乐点睛——冲突越激烈,越能凸显中华文化的包容性,淋漓尽致地诠释出:越是民族的,越是世界的。

成为自己,就是最好的传承

对于当下年轻人热议的“国潮”,宋雨也有独到见解:“很多年前,艺术圈也有这种现象,推崇、学习西方的艺术表达,创作一些比较‘西方化’的作品,希望能借此走出国门,被世界认可。后来大家发现,只有重视我们自己的文化,先做好自己,才能建立充分的文化自信。这时候再打开大门,把我们的瑰宝拿给别人看,我们才是有支撑的,有底气的。”

他更推崇《永和九年》的创作逻辑:从书法中提炼“虚实相生”的哲学理念,并将其转化为舞蹈的空间调度;借王羲之对自然生死的思索,来回应现代人的存在焦虑。谈及中国文化自信,他表示:“我们能够运用西方芭蕾、西洋乐器,然而出发点以及所有的构思编排,都要依照中国的文化思想来进行,是以‘中国’的方式讲述中国故事。”

“我们终将成为自己”——舞剧《白蛇》剧终字的叩问,恰是主创团队的创作宣言。导演周可坦言:“解构经典不是否定传统,而是寻找与当代人的情感接口。”

从《白蛇》对中国传统神话的大胆解构,到《永和九年》令千年书法在舞蹈中缓缓苏醒,中国舞剧正以先锋之姿重构东方美学。宋雨这一代90后青年艺术家,既不会对中国传统不假思索地全盘接纳,也不会对西方艺术盲目跟风追逐。他们以文化基因解码者的身份,精心雕琢舞台上的细节——将《兰亭集序》的哲思化为舞者细腻的呼吸,把法海的袈裟融入现代心理学的光影。这种创造性转化和创新性发展,绝非简单的“新旧融合”,而是站在当代世界艺术语境下确立中华文化的坐标——正如王羲之在微醺中捕捉永恒,今天的舞者亦在“阵痛”中舞出文化自信的当代形态。

关于未来,似乎还没有明确的路径,宋雨只是笑着说道:“坚持不撞南墙不回头的那股劲儿,抓住时代给予你的红利,能在舞台上再尽情地多燃烧一会儿。”