获评第七届中国国际进口博览会志愿服务先进集体的同济大学青年志愿服务总队。

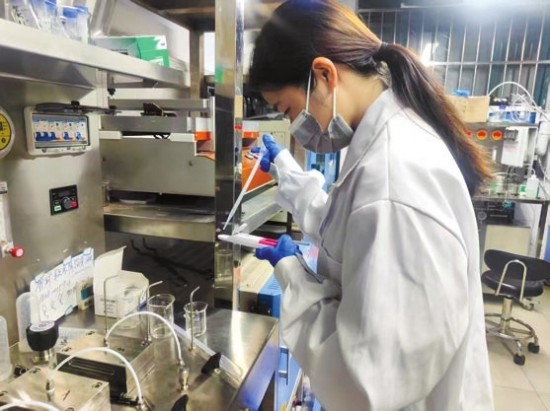

同济大学“芯膜智造”科研团队在实验室进行新型膜材料样品性能测试。本版均为受访者供图

青年报记者 刘秦春

在中国式现代化新征程上,同济大学团委牢牢把握青春航向,加强政治引领、鼓励青年扎根基层,奋力践行强国有我誓言;引领青年展现青春作为,探索科技前沿领域,为青年搭建出彩圆梦舞台;鼓舞青年彰显青春风采,持续构建校园文化育人体系,为强国建设筑牢文化根基。新时代的同济青年奋发有为怀凌云志向,挺膺担当立时代潮头,在民族复兴的壮阔航程中,将青春誓言锻造成奋进节拍,让时代强音激荡万里山河。

坚持与祖国同行

用脚步丈量大地

同济大学团委始终把加强对广大团员和青年的政治引领摆在首位,将思政教育贯穿学生成长全过程,引导青年践行“与祖国同行、以科教济世”的责任与担当,在社会实践中明德修身、在志愿服务中砥砺品格。

2025年校团委发起“教案式”社会实践,倡导师生同学同研同讲同行,构建集“课堂教学、科学研究、社会实践”于一体的大实践育人格局,打造30个示范项目,带动300个实践团队,覆盖3000名青年学生,重点聚焦乡村振兴与科技创新,以小我融入大我,将青春献给祖国。

同济大学鼓励青年投身基层实践,引导青年到基层去、到西部去、到祖国最需要的地方去。2014年起,学校开展“同行计划”大学生暑期挂职锻炼,累计选派2244名学子下沉一线,走进乡村、企业、社区开展实践调研,十余年来累计完成课题调研与总结报告1066篇,调研材料多达528万余字。

法学院的李佳蕾同学是即将出征的同济大学第27届研究生支教团云龙分团团长。四年前,他参建的同安心桥在云龙永安沘江之畔落成,为村民架起通向幸福的民生之桥;四年后,他将以支教老师身份重返故地,在三尺讲台续写新时代青年的使命担当。学校自2001年起累计派出301名志愿者前往西部地区开展基础教育和扶贫志愿工作,曾获评共青团中央“镜头中的最美支教团”。

围绕上海人民城市的底色,学校每年开展城市实践项目400余个,着眼上海“一江一河”及长三角水生态保护,探索水域环境治理与生态保护科普的有效路径;组织“声浪”青年服务队前往上海人民城市实践展示馆开展专业讲解,汇青年之声、聚青春之浪,做人民城市的理念宣介者和发展见证者;组建人民城市青春宣讲团,在实践中接力传承同济青年的家国情怀与责任担当,累计培养宣讲团成员超1000余人。

当思政教育从课堂走向田间地头,当理想信念在调研实践中淬炼升华,当家国情怀通过青春宣讲传承发扬,广大同济青年就一定能成长为既有仰望星空的学术追求,又有脚踏实地的为民情怀的时代新人。

坚持以科创报国

用奋斗定义青春

创新才能把握时代、引领时代。同济大学以守正创新为引领,将创新创业教育深度融入人才培养体系,为青年学子搭建敢为天下先的实践舞台,助力青年在投身科技创新、服务国家战略中绽放青春光彩。

自2013年成立至今,同济创业谷吸引了2500余支团队报名,招募创新创业项目达25期,658个梦想起航项目成功签约入驻,其中181个已开展实体化运营,25家企业获得国家高新技术企业认定,专精特新企业认定8家,小巨人企业4家,累计撬动社会投资1.1亿元。

十二年过去,创业谷已经成为同济学子奋斗圆梦的出彩舞台。从这里走出了上海市首批35U35王祥、“强国创业者”舒强、全国三八红旗手张楠、福布斯30U30获得者黄炳川龙、成铭钊、彭婧等青年领军人才,以及凡济生物、圭目机器人等优质创新企业。其中,“美丽乡愁”项目入选中宣部全国“三下乡”活动示范项目,获评高校服务乡村振兴创新试验典型案例;“拾忆”老龄公益社打造“AI+语言”的科普、筛查和干预全流程服务,赋能智慧助老,帮助老龄人重拾昔日美好记忆;上海海顾新材料科技有限公司拥有固废处理领域30余项发明专利,牵头制定了2项团体标准、参与制定2项国家标准和5项行业标准。

面向本硕博学生,校团委分层分类打造“启迪·启明·启航”科创青年人才培养体系。其中“启迪班”创新学科交叉科研训练模式,三年来吸引165位本科生参与,已孵化9项国家级、15项上海市级大学生创新创业训练项目。学员白芷瑜同学在西班牙首相桑切斯到访同济大学时,作为唯一受邀的中国青年介绍创业项目;袁金铃同学在2024年合成生物学领域顶尖赛事——国际基因工程机器大赛中作为队长获得两项全球金奖;阮飞翔同学斩获2024年中国机器人大赛暨RoboCup世界杯中国赛智能组冠军。

天以新为运,人以新为生。同济大学以守正创新为青春注脚,让青年在创新创业中既坚守中国式现代化的本和源,又勇攀解决重大理论和实践问题的高峰,并奋力在强国建设中书写无愧于时代的答卷。

坚持以文化铸魂

用精品浸润心灵

建设文化强国是实现中国式现代化、推进中华民族伟大复兴的战略任务。学校锚定培养担当民族复兴大任的时代新人目标,传承和弘扬“同济天下、崇尚科学、创新引领、追求卓越”的新时代同济文化,构建起具有同济特色的校园文化育人体系。

同济大学将校史文化资源转变为生动的学思践悟场域,不断延展校史运用的广度、深度、高度,先后依承同济百余年办学脉络创编校史剧《同舟共济》,依据著名校友、无产阶级优秀诗人殷夫的革命生平创编英烈剧《铸诗成剑》,与讲述李国豪老校长为祖国科教事业奋斗不息的大师剧《国之英豪》一起串联成有鲜明特色、有清晰脉络的“同济三部曲”。剧目主创人员与演员均为同济师生,真正实现把舞台当讲台,把剧本当课本,将校史文化与红色基因深度融合,诠释出“同舟共济、自强不息”的百年同济精神。

学校高度重视美育浸润工作,建设本科生美育课程118门,系统推进第一课堂美育课程链设计。其中,《大学美育》课程获批为上海高校市级重点课程。同时,校团委与艺术中心年均引入10余场“高雅艺术进校园”系列活动,并以传统文化月、校庆晚会、校园十大歌手大赛、师生艺术团专场演出等艺术实践载体,让美育从“殿堂”走向“校园”,让学生从“感知美”迈向“创造美”,以面向人人、美美与共的繁荣校园文化资源浸润青年向善向美、成长成才。

文化育人核心在人,学校自2024年起实施时代新人“卓越·星”计划,项目以引导青年“阅读100本书、认识100位老师、聆听100场讲座、探访100处地标、参加100场活动”,构建“目标引领-项目支撑-过程评价-成果转化”体系化培养模式,助力学生德智体美劳全面发展。

从红色剧目到美育课堂,从艺术实践到全球视野,同济大学团委始终以“青春之我”响应文化强国号召,筑牢强国建设的文化根基。

[青春风采]

同济大学团委副书记孙羽捷提到,面向新时代,同济共青团将持续深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的二十大精神,深刻把握学生思想政治工作“主力军”的重要定位,着力加强对广大团员青年的政治引领,以“务实、肯干、创新、节俭”的工作作风,加强思政引领力、有效夯实组织力、持续强化服务力、提升大局贡献度,引领同济青年秉承“同济天下、崇尚科学、创新引领、追求卓越”的新时代同济文化内涵,在强国建设、民族复兴伟业中挺膺担当。