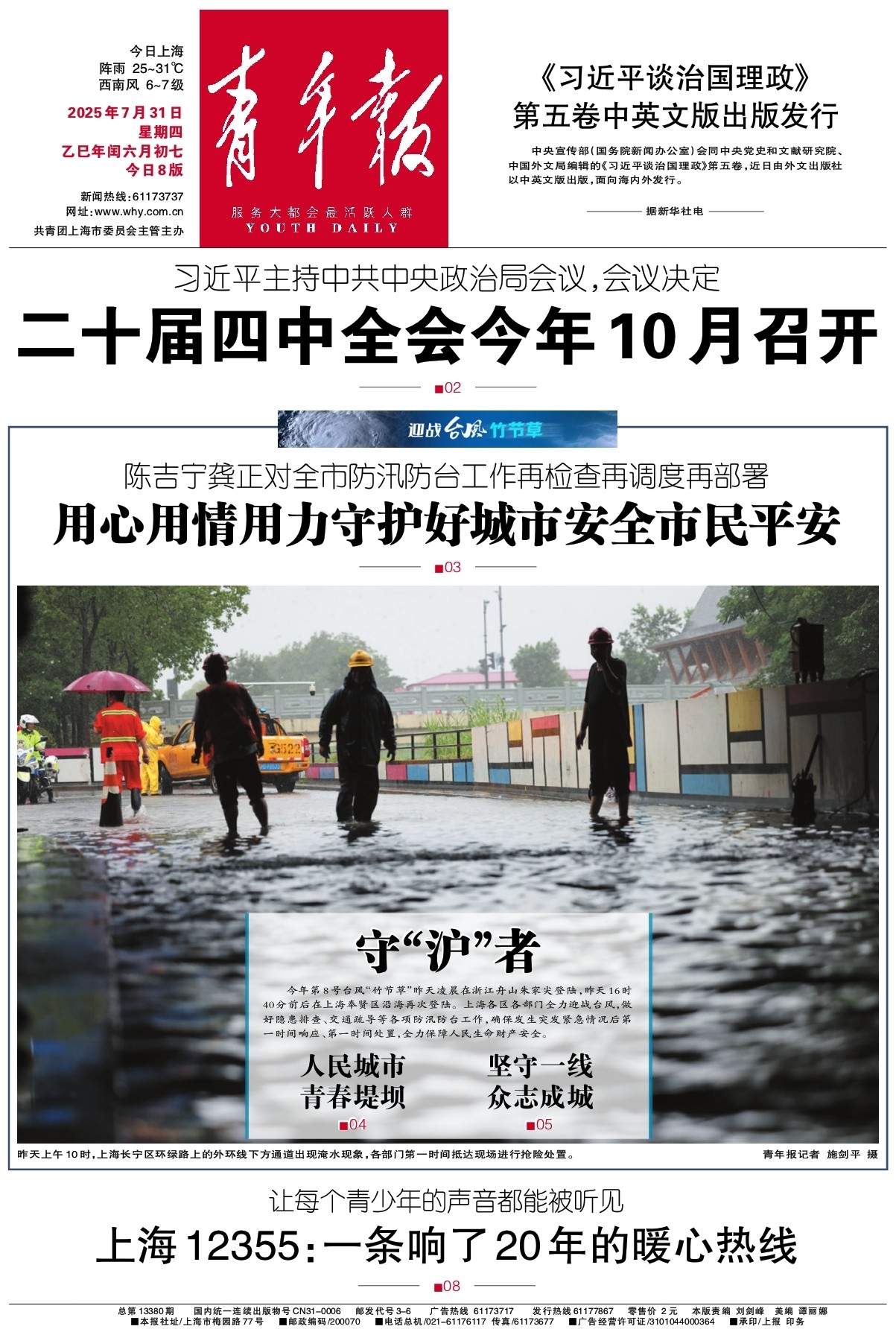

昨天上午10时,上海长宁区环绿路上的外环线下方通道出现淹水现象,各部门第一时间抵达现场进行抢险处置。青年报记者 施剑平 摄

今年第8号台风“竹节草”昨天凌晨在浙江舟山朱家尖登陆,昨天16时40分前后在上海奉贤区沿海再次登陆。上海各区各部门全力迎战台风,做好隐患排查、交通疏导等各项防汛防台工作,确保发生突发紧急情况后第一时间响应、第一时间处置,全力保障人民生命财产安全。

人民城市

青春堤坝

■04

坚守一线

众志成城

■05

昨天,台风“竹节草”携9级风力二次登陆上海奉贤。风雨来临时,一群上海青年已冲锋在前,他们在各自岗位上,用专业、责任与温度,共同构筑起坚固的青春防线,守护着风雨中的万家灯火。

上海电力青年

拼速度

“赶在台风来前,让线路‘强’起来”

青年报记者 刘秦春

本报讯 当台风“竹节草”可能会二次登陆奉贤的消息传来时,奉贤区奉城镇三角洋小区的居民却少了往年的焦灼。17幢居民楼外,新换的电缆泛着金属光泽,楼道里杂乱的旧电线被整齐的新线路取代。这是奉贤电力公司新片区供服二班青年突击队赶在台风登陆前,为这个20世纪90年代老旧小区筑起的青春防线。

这个建于20世纪90年代的小区,170余户居民共用着3kW的户均容量,就像穿了件“紧身衣”。2024年单是8号楼,总熔丝就跳闸6次,遇上台风暴雨,断电更是家常便饭。当“竹节草”的路径预报指向华东地区,供服二班的青年陈旭昌和同事们心里就拧起了疙瘩。“台风天用电负荷陡增,老旧线路根本扛不住。”陈旭昌翻出小区的电力台账,红笔圈出的跳闸记录密密麻麻,“必须赶在台风来前,让线路‘强’起来”。

施工现场,青年突击队独创错峰作业法。白天居民上班时,他们钻进闷热的楼道,将2.5平方毫米的旧线换成10平方毫米的新线,像给小区血管换上青春动脉。傍晚居民回家后,他们转战外墙架设电缆,把10平方毫米的总线扩容至35平方毫米,相当于开辟出“电力快车道”。

截至记者发稿,17幢楼的改造全部完成。新架设的电缆如青春的臂膀环抱楼栋,集中安装的电表箱透着整洁利落。“以前台风前愁停电,现在就盼着这群年轻人歇口气。”李阿姨的话道出居民心声。

与此同时,国网上海超高压公司输电青年突击队也闻“汛”而动,通过数字化手段全面开展大棚隐患整治工作,筑起一道牢固的青春防线。“前面探头告警的就是这块大棚,你看,是大棚的绑扎线松了。”

在这场与台风赛跑的改造中,上海电力青年用行动诠释人民电业为人民的初心。在多格合一、三网共建的基层治理中,青年永远是冲锋在前的生力军。当“竹节草”的风雨来临时,照常亮起的万家灯火,正是这群青年交出的最亮眼的青春答卷。

临港青年志愿者

讲温度

“室内待着更安全,有需求我们来解决”

青年报记者 陈泳均

本报讯 随着全市团员青年防汛防台倡议书发布,临港青年用行动诠释责任与担当,临港安置点青年志愿者焦敏便是其中一员。昨天早上6时30分,焦敏在临港安置点协调暖心粥和热腾腾的包子等爱心早餐。而在上岗前一晚,他还埋首在临港管委会数据处办公室的工作文件里。“当时接到招募令,说临港安置点急需志愿者,马上就要到岗。”于是,焦敏毫不犹豫地报名志愿工作。

用十几分钟赶完手头工作,焦敏便马不停蹄地赶往单位旁的青少年宫安置点,那里即将成为300余名建设者的“避风港”。7月29日晚上8时整,青少年宫安置点完成人员转运。

作为安置点的点位长,焦敏承担着重要的协调工作,他负责整个转移和安置工作的有序推进。从在少年宫门口引导转运车辆,到分批安顿300余名建设者,每一个环节都离不开他的统筹。转移期间,他不断接打电话沟通协调,用高效的组织力保障了安置工作的顺畅进行。

“我没带被子。”“同志,我没带水。”“能不能出去透透气?”面对此起彼伏的需求,焦敏总是笑着耐心回应,安抚安置点人员的心情:“放心,需求我们来解决,外面风大,室内待着更安全。”

焦敏和志愿者一方面耐心劝说大家留在安置点以保证安全,另一方面积极对接项目方,安排专人统一搬运物品,全力满足合理诉求。“我们4名青年党员轮班值守,上半夜两人值守,下半夜换另外两人,确保24小时有人在岗。”

事实上,焦敏已有数次防汛抗台志愿者的工作经验。大风还在持续,但安置点里的暖光,以及像焦敏这样的青年志愿者的身影,让安置点的建设者感到格外安心。青年志愿者用实际行动证明,青春力量总是在关键时刻挺身而出,传递温暖。

海湾女子民兵哨所

上强度

“既是哨所的守护者,也是群众的贴心人”

青年报记者 刘秦春

本报讯 在上海市奉贤区渔人码头入口处、金汇港出海口西侧有一处哨所——海湾女子民兵哨所,这里被誉为“东海第一哨”,处在防汛抗台的第一线。昨天,记者跟随哨所的哨长和哨兵一起在金汇港执行了巡逻任务。

海湾女子民兵哨所组建于1986年10月,原名“奉新民兵哨所”,1998年9月更名为“海湾女子民兵哨所”,2001年7月迁至现址,主要担负当面海空情况观察、监控、巡逻等任务。

现在驻扎在哨所里的这支队伍非常年轻,哨长李煜告诉记者,哨所现有8名女哨员,平均年龄24岁。“我们所最小的是2002年出生的,在现场的章叶也是00后。”其中,退役军人1名,全部是共青团员且拥有大学本科学历。建哨至今,先后有200余名女民兵在此执勤。有10多名哨员从哨所走向军营,圆了自己的军旅梦。

去年,台风“贝碧嘉”来袭期间,哨员发现一艘作业船在金汇港南闸外未及时靠岸,立即引导其进入码头进行避风。这两天,在台风“竹节草”来临之前,李煜就带领哨员积极参与游客引导疏散工作,提醒游客台风即将来临,尽快离开危险区域。

“我们平时主要担负海空情况观察、巡逻、监控等任务,这次是以徒步的方式,对我们海湾旅游区金汇港出海口西侧进行巡逻,巡逻的时候主要针对周边群众进行疏散引导,提醒他们远离危险区域。”李煜在现场向记者介绍,一同执行任务的还有哨员邹怡璇、杨晔和章叶。“风雨中,我们既是哨所的守护者,也是群众的贴心人。这些经历让我们明白,女子民兵哨所不仅是防御阵地,更是传递温暖与力量的堡垒。”在采访的最后,章叶说。

上港集团盛东码头青年突击队

有态度

“遇到极端天气是常事,关键是做好应对”

青年报见习记者 王馨怡

本报讯 7月30日16时40分,今年第8号台风“竹节草”在上海奉贤沿海二次登陆,最大风力达9级。受影响最直接的洋山深水港,早在台风来临前两天就启动了防台预案。从操作员到值班员,一批青年提前进场值守,从吊机加固到集装箱堆场布防,再到风雨中的设备监控,他们坚守各自的岗位为码头运行筑起一道屏障。

自中央气象台7月28日早晨6时发布台风蓝色预警后,上港集团洋山一期、二期码头青年突击队立即进入应急响应状态,开始了紧张有序的防台准备工作。

维修技术员唐勇和同事们率先行动,完成了39台岸桥的室外绑扎工作。“我们要确保每部电梯都停靠在一层,避免强风导致的故障。”唐勇介绍说,他们以两人一组的方式,对每台桥吊机房和电梯房进行逐一确认。

台风登陆后,码头岸线设备防护基本完成,但青年突击队的值守任务仍在继续。

“台风天气最大的挑战是吊具的剧烈晃动。”轮胎吊司机陈宇劼告诉记者,“平时只需要几秒钟就能完成的开闭锁动作,现在必须格外小心。我们要做到轻吊轻放,每一个动作都要比平时慢很多。”

在码头控制室,控制室主任范犁正通过监控屏幕密切关注着现场情况。作为青年突击队的带头人,他肩负着整个码头设备安全的重任。

“我们正在等待台风过境,明天早上可能有船舶靠港恢复作业。”范犁说,“台风一过,我们就要立即出动,对所有室外电箱进行逐一检查,确保设备能够快速恢复正常运行。”

“作为青年突击队员,这些事本来就是我们工作的一部分。”陈宇劼说,“对一线操作者来说,遇到极端天气是常事,关键是做好应对。”