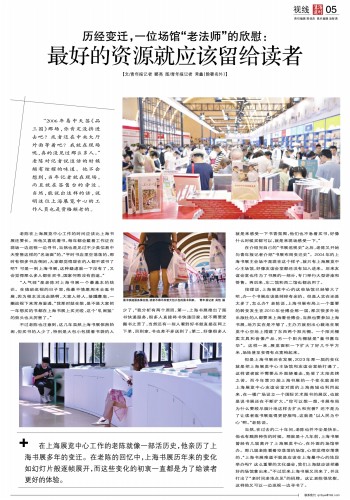

图书快递服务推出前,读者不得不拎着大包小包的图书回家。青年报记者 吴恺 摄

【文/青年报记者 郦亮 图/青年报记者 常鑫(除署名外)】

“2006年易中天签《品三国》那场,你肯定没挤进去吧?或者还在中央大厅外面等着吧?我就在现场呢,真的没见过那么多人。”老陈对记者说这话的时候颇有炫耀的味道。他不会想到,当年记者就在现场,而且就在签售台的旁边。当然,能说出这样的话,说明这位上海展览中心的工作人员也是资格颇老的。

老陈在上海展览中心工作的时间应该比上海书展还要长。而他又喜欢看书,每年都会戴着工作证在现场一边巡视一边寻书,当然也是见过不少类似易中天签售这样的“名场面”的,“平时书店里空荡荡的,那时有很多书店倒闭,大家都觉得现在的人都不读书了吧?可是一到上海书展,这种疑虑就一下没有了,又会觉得那么多人都在买书,国家何愁没有前途。”

“人气旺”是老陈对上海书展一个最基本的结论。在值班巡视的日子里,他最不情愿周末去逛书展,因为根本没法走路啊,大家人挤人,接踵摩肩,一圈巡视下来浑身湿透,“我那时就在想,是不是大家把一年想买的书都在上海书展上买光啦,这个‘轧闹猛’的劲头也太厉害了。”

不过老陈也注意到,这几年虽然上海书展依然热闹,但买书的人少了,特别是大包小包提着书袋的人少了,“我分析有两个原因,第一,上海书展推出了图书快递服务,很多人直接将书快递回家,就不需要受搬书之苦了,当然还有一些人看到好书就直接在网上下单,回到家,书也差不多送到了;第二,好像很多人就是来感受一下书香氛围,他们也不急着买书,好像什么时候买都可以,就是来现场感受一下。”

在介绍完自己的“书展巡视史”之后,老陈又开始向青年报记者介绍“书展布局变迁史”。2004年的上海书展主会场不是现在这个样子,就只有上海展览中心主场馆,好像友谊会堂都还没有加入进来。后来友谊会堂也作为了书展的一部分,专门举行大型讲座和签售。再后来,东二馆和西二馆也都启用了。

按理说,上海展览中心的这些场馆已经够大了吧,办一个书展应该是绰绰有余的。但是人实在还是太多了,怎么办?老陈说,上海书展布局上一个重要的转变发生在2010年世博会那一届,那次很多外地出版社的人都要来上海看世博会,当然也要参加上海书展,地方实在是不够了,主办方就别出心裁地在展览中心空地上搭建了东西两个阳光棚。一个阳光棚卖文具和音像产品,另一个阳光棚就是“童书嘉年华”。这样一来,展览面积一下扩大了好几千平方米,场地甚至变得有点宽裕起来。

但是上海书展还在发展,2023年那一届的变化就是把上海展览中心主场馆和友谊会堂给打通了,这样读者就不需要从外面绕着走,免受了太阳炙烤之苦。而今年第20届上海书展的一个变化就是把上海展览中心友谊会堂对面的上海商城也利用起来,在一楼广场设立一个国际艺术图书的展区,也就是说书展还在不断扩大。“你可以想一想,书展布局为什么要绞尽脑汁地这样去扩大和完善?还不是为了让读者逛书展逛得更舒服吗,这就是‘以人民为中心’啊。”老陈说。

当然,在过去的二十年间,老陈也并不全是快乐,他也有黯然神伤的时候。那就是十几年前,上海书展曾经有几届离开了上海展览中心,在外面的场馆举办。那几届老陈看着空荡荡的场馆,心里觉得空落落的,“上海书展难道不就是应该在上海最中心的地段举办吗?这么重要的文化盛会,我们上海就应该把最好的场馆拿出来。”不过后来上海书展又回来了,并且打出了“老时间老地点见”的招牌。这让老陈很欣慰,这样他又可以一边巡视一边寻书了。