观众在展览现场观赏“历久弥新的汉服与中国纹样展”。新华社 图

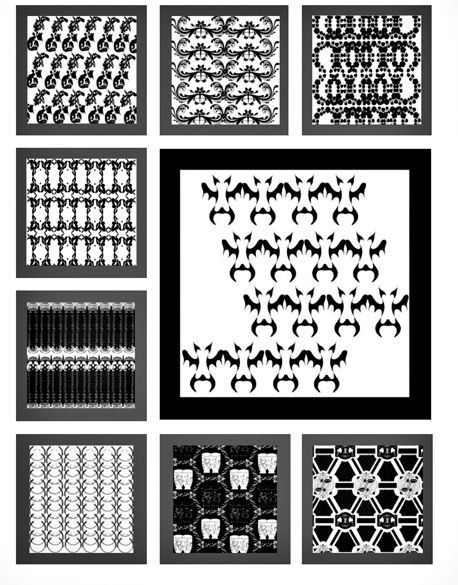

十二纹章。

共鸣主题。

摩登主题。

浪漫主题。

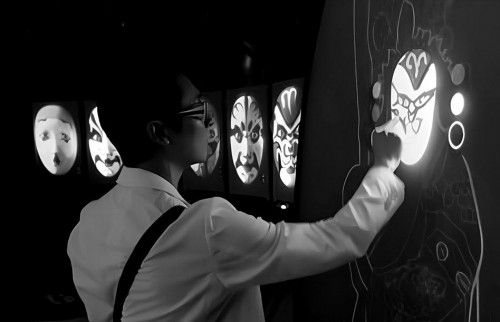

脸谱纹样投影。本版除署名外均为受访者供图

纹样精美的京绣作品。新华社 图

在比利时布鲁塞尔的“看见中国”之《纹样与色彩:中华工艺之美》数字文化展。新华社 图

仙鹤、大山等纹样再创作作品。

吉祥纹样经过再创作融入了现代抽象风格。

【文/青年报见习记者 林千惠】

祥云、龙纹、华虫……古时戏曲服饰上的纹样,透着一股神秘气息。它们随着戏角的翩翩舞动,悄然昭示着角色的身份,细腻地暗示着角色的性格。时过境迁,如今这些纹样已逐渐从戏曲的舞台中跳脱出来,成为了独当一面的“角儿”。在时尚界,设计师将其巧妙融入服饰,使其焕发出新的魅力;在AI、VR等前沿领域,纹样也以独特的方式参与其中,为虚拟世界增添别样的文化韵味。眼下,无论何处,似乎都能捕捉到“纹样”活跃的身影。

上海戏剧学院教授、国家一级美术师,同时也是《中国戏曲服饰纹样元素码设计研究》的作者杨青青,对这种广泛的运用做出解释:“我们通过对纹样的提取,真正实现了对其活化传承。”

纹样解码·数字化开启现代设计新途径

多年来,杨青青及其团队始终投身于一项意义非凡的工作——针对中国戏曲服饰纹样,采用高清数码拍摄与扫描的方式,开展大规模的数据采集工作。他们将纹样图像进行矢量化处理,借助技术手段,提取出中国戏曲服饰纹样。杨青青介绍自己的工作时说道:“对纹样进行数字化研究与处理,把其中的元素提取出来后,图案便能实现无限放大与变形,从而以全新的形式呈现,成为设计的重要元素与实用工具,进而融入我们的生活方式与各类设计领域,达成传承的目的。”经过这般精细的工作流程,纹样得以广泛应用于现代的诸多设计当中,像面料设计、图案创作、文创产品设计等。

谈及纹样的运用,杨青青追溯起戏曲服饰纹样背后的意义。“戏曲源自个人对生活、社会的感悟,以及对梦想、世界的追求。”她娓娓道来,“这种追求幻化到脸谱与纹样中,使得这两者成为极富象征意义的形象与符号。以蛇的纹样为例,它既可能代表邪恶、象征妖物,又可能像《白蛇传》里白素贞那般,展现出对爱情的追求,蕴含着强大的人性力量。”这些形象和符号,历经岁月的漫长流转,逐渐演变成众人皆知的特定元素。就拿中国传统戏曲服饰文化来说,上五色、下五色、十二纹章等元素极为常见。

那么,为何要深入了解纹样的历史呢?杨青青耐心地解释道:“我们看到某个纹样觉得很漂亮,知道它是传统文化的瑰宝,想要将其融入我们的生活方式。但要真正让这个图案‘活’起来,就必须深入了解图案的来源与底蕴。”对传统文化的深入了解,是在现代合理运用纹样的重要前提。鸳鸯代表着恩爱,莲花象征着纯洁,梅花寓意着高雅……唯有熟知这些被赋予特殊意义的元素,我们在进行现代创新时,才能精准把握其中的精髓。

服饰焕新·纹样解构重组的时尚变奏曲

在现代服饰设计领域,纹样一直是得力助手。通常,它作为一种元素融入服饰设计之中,蕴含特定寓意。杨青青介绍道:“比如衣服上的不规则形单独纹样,是在设计时特意采用非对称、不规律的单一纹样或元素进行呈现的纹样。它常常取材于大自然,像蜿蜒曲折的山脉线条、起伏不定的水波纹,或是形态各异的云朵,强调自然与人文的和谐交融,传递出一种与自然共舞的哲学理念。”

为契合现代时尚潮流,戏曲传统纹样在表达寓意的同时,会经历简化与抽象处理,变得更加简洁、直观。多年来,杨青青带领上海戏剧学院的学生,对传统戏曲纹样元素进行运用,重新排列组合,制作出各类主题的丝巾。“冲击主题”“浪漫主题”“摩登主题”“共鸣主题”……细数下来,已有上千种。杨青青介绍说:“以多元主题为例,就是对花卉植物、动物、云、水、山等抽象纹样局部进行矢量化处理,融入现代时尚元素后重新排列组合。”再如青春主题,是以中华传统戏曲服饰纹样的微小局部为灵感来源,对图案进行解构、重构,从而形成具有当代特色的创新纹样。

除了聚焦纹样本身,杨青青还尝试跨界,将当下正热的“中医学”与“纹样”相结合,应用于服装设计。她留意到,中国有许多中草药不仅具有药用功能,还具备出色的视觉呈现效果。“以板蓝根为例,这种植物对预防感冒、瘟疫等流行病有帮助,同时也是提取蓝色染料的重要原材料。所以,我正在将各类中国蓝与板蓝根的植物元素相结合,用于丝绸的纹样设计与配色。”她说道。通过这种融合,她期望把中华传统文化与现代生活紧密相连,让年轻人有机会深入了解传统文化。

在制作工艺方面,纹样设计的转化正与现代科技紧密结合,借助更新、更好的科技手段传承古老纹样。例如,通过数字印花、激光雕刻、3D打印等技术,不仅能提高纹样的生产效率,还能实现更为精细、复杂的设计效果。杨青青举例说:“就像凤凰纹样,在家居设计中,我们先对其进行数字化处理形成新纹样,再以丝网印刷的方式印制在软装布艺上。”

科技赋能·纹样与AI、VR的梦幻联动

2019年,微软小冰向中国服装企业提供了基于人工智能的纺织面料设计平台。小冰取代人类面料纹样设计师,通过学习,形成智能演算与输出功能,能够设计出各类纹样。它设计的第一批丝绸产品,被中国丝绸博物馆永久收藏。“我们如今也在将纹样与人工智能、VR等形式相结合。”杨青青表示。

此前,杨青青及其团队完成了“画脸谱——亲手临摹脸谱造型,近距离欣赏京剧艺术”世界巡回大型互动媒体展出。这次展出以京剧脸谱的纹样元素为核心,采用数字化交互媒体的形式展现京剧的魅力。在展览现场,装置中心是一块投影屏,两旁排列着脸谱纹样投影。同时,装置空间被设定为观众互动的感应区域。当观众移动时,脸谱纹样也会随之移动,仿佛在朝观众“看”。一旦观众走近,屏幕上便会出现一个脸部空白的人物形象,观众可以直接用手在屏幕上“画脸谱”。此时,系统会对观众所画的脸谱进行辨别,并显示出脸谱人物的文字介绍。

与之类似的,还有国家艺术基金大型展览“转媒体艺术展——中国戏曲艺术的当代转换”。该展览同样以中国戏曲为主题内容,采用VR形式呈现。观众进场前,每人会挑选一个带有脸谱纹样的面具式VR眼镜,以此扮演一个戏曲角色。一百多个观众能够同时借助面具式VR眼镜,进入虚拟现实空间,参与到虚拟现实的戏曲剧场,观看京剧演出。

“我们还做过一个活动,用手机扫描纹样,你会看到纹样动起来,呈现出不一样的排列组合,还能了解到它的来源、生长过程和功能。”杨青青回忆道。同时,她和团队还致力于开发一套“戏曲人物着装预演系统”。通过这个系统,个人可以从数据库中自由选择戏曲服饰图层纹样对象,进行角色人物设定形象设计。借助这样的娱乐手段,戏剧演员能够更便捷地选择服装,观众也能对纹样有更深入的认识,让历史悠久的纹样在现代科技的助力下,焕发出新的活力。

AIGC创艺·传统纹样的潮流新生密码

在当今时代,除了将纹样更新、简化并融入当代设计,使其与科技相结合外,利用当下流行的AIGC技术对纹样本身进行再创作,把古代风韵转化为潮流艺术,也是一种饶有趣味且具开拓性的尝试。

抽象风、赛博朋克风、涂鸦风……若没有杨青青的说明,人们很难想象这些艺术词汇竟能与传统纹样产生关联。以吉祥符号为主体的纹样,在经过参数调整后,融入现代抽象风格。采用红与深蓝为主色调进行搭配,原本的纹样化作一张仿若陷入沉思的人脸,颇具毕加索的味道;主题为蝴蝶的纹样,起初呈现出蝴蝶纷飞的极具本土民族特色的风格。以线条画和赛博朋克风格为灵感进行调整后,蝴蝶变成了半透明、分布在空中的飞行器造型,轻盈如蝴蝶飞舞在空中,其颜色也变为红青撞色,搭配深色背景,满是幻想感与未来感;传统风格图例中绘有仙鹤、大山等纹样,输出后则变成了轻快、可爱的线条涂鸦,只能隐约辨出仙鹤的原型。

在杨青青看来,AIGC对纹样进行再创作所呈现出的不同风格,反映了不同人的审美与喜好,“有人钟情混搭,有人喜爱涂鸦,还有人偏爱二次元。从转化结果来看,这体现了人们创作时的不同心境。”而这种再创作,拉近了纹样与大众的距离。“戏曲纹样融入现代生活,既可以成为深入研究的对象,却也并非完全曲高和寡。”杨青青解释道。

然而,像纹样这类传统符号与科技、现代文化融合,在不断焕发出新活力的同时,是否有可能导致纹样本身意义被弱化呢?对此,杨青青并不担心。在她看来,这种融合与创新恰恰是对纹样意义的进一步延展,“倘若纹样能够在现代生活方式中得到应用,被现代设计师采用并形成新的创作,那就意味着实现了新生命力的拓展。”就这样,纹样在一代又一代的生活体验中不断更新,一次又一次地获得新生。