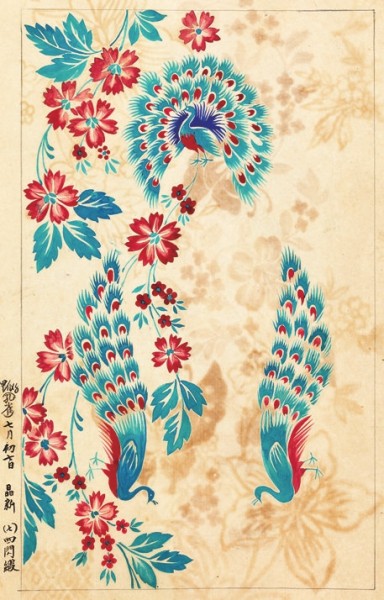

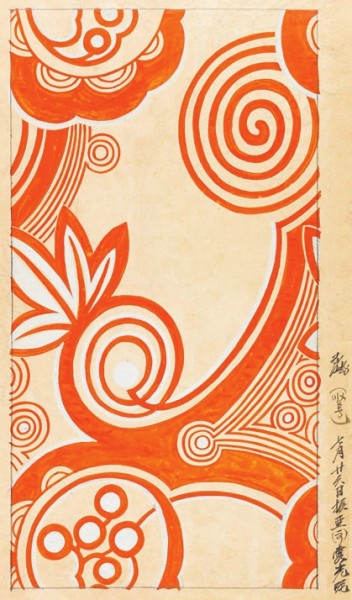

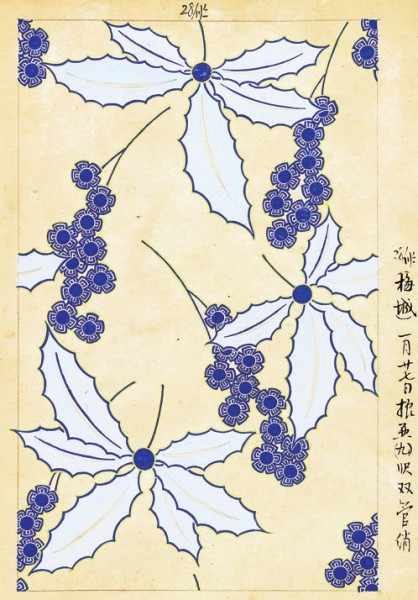

民国时期上海纺织厂里的织物图案。

【文/青年报记者 丁文佳 图/受访者提供】

临近春节,大街上目之所及皆是热闹喜庆又非常熟悉的视觉元素,这无疑是古往今来老百姓对美好生活的祝愿形式,在映入眼帘的视觉冲击之余感受满满的心理慰藉。“视觉文化能提供我们强烈的情绪价值,有了愿望就会无形中激励我们行动起来。”上海大学上海美术学院副教授李胜菊近20年的教学生涯都没有离开过图案研究,她说,“先人的智慧是我们挖不尽的宝藏。”

图案是人们对美好生活的展现

在李胜菊家的客厅里,挂着两幅来自一位满族非遗传承人的剪纸作品,她收到后就装裱起来,一挂就是十余年。一幅寓意“喜上眉梢”,线条勾勒的是站在梅花树枝头的一对喜鹊遥遥相望;另一幅则是孔雀开屏,于鸟尾处剪出各类镂空图案交织于一体,寓意着能获得贵人相助,并且有机会将自己的能力展现出来。“图必有意,意必吉祥”,这句俗语彰显着中国传统纹样的文化基因,也不难看出人们对美好生活的向往。“像春节这种热闹的重大节日所用的图案,就更加活灵活现了。”李胜菊举例,比如用金鱼来寓意金玉满堂、用鲤鱼来寓意年年有余、用柿子来寓意事事如意、用龙凤来寓意龙凤呈祥、用竹节来寓意步步高升、用牡丹来寓意大富大贵……而春节经常使用的中国结,其图案原型是盘长纹,寓意着源远流长、生生不息。

“这是老百姓向往美好生活的具体展现,视觉文化所提供的情绪价值是很难被代替的,吉祥寓意的深层次需求就是情感。”李胜菊表示,随着读图时代的到来,大众艺术正成为一场大型的视觉盛宴,很多场景都是跟图案息息相关的。“远观色,近看形”是大众对视觉内容的基本反馈,“最先吸引人的是色彩对视神经的冲击力,短暂的一两秒后才会产生看清是什么图形的想法。”李胜菊介绍,即使色彩对视神经的刺激要比图形对视神经的刺激反馈更早,但大家最后还是会将更多注意力停留在形上,这也说明了图案的重要性。

从图案“考古”以往的生活场景

李胜菊在鲁迅美术学院读研期间,研究方向之一就是图案设计,至今也一直进行这方面的研究、实践和拓展等。“我读大学时,有门课程就叫图案,这是设计学类的必修课程之一,虽然如今不再是一门独立课程,但设计类的很多专业课程都离不开它。”前些年,李胜菊对民国时期上海纺织厂里1000多件织物图案进行了整理和研究,精选了236幅最具代表性的图案赏读,编辑成《五彩彰施:民国织物彩绘图案》一书。

这些图案大多被纺织厂投入了实际生产,也就是说在民国的老百姓大多身穿或者使用着印染这类图案的制品,时间跨度约40年。李胜菊介绍,织物图案种类集中在人物、动物、植物、风景建筑和一些小型几何图案等,龙凤呈祥、合和二仙、富贵花牡丹、梅兰竹菊等有着美好寓意的图案比比皆是。

除了常见题材,亦有猎奇的图案,“当时有一幅图案让我印象特别深刻,江南水系发达,小桥流水很常见,当我看到赛龙舟场景推断应该是农历五月,但桥上一幕让我顿时感觉奇怪,因为有人牵着骆驼经过,这种西域沙漠的场景和江南水乡结合在一起,让人忍不住想问:骆驼为什么会在这里?”李胜菊介绍,每每看到这类不同寻常的图案,就要查阅相关资料进行研究,然后就会发现,表面看似简单的图案,它们其实在用线条讲述图案背后的隐喻,“图案是一个记录生活场景的载体。”

传承和创新都是文化自信心的流露

绘制这些织物图案的人群,除了本土艺术类学校培养的学生、师徒传承外,还涌现了不少从欧美和日本留学回来的学生,“尤其是这些欧美留学生,他们中一部分是为了去学油画,因此在图案设计中有油画的影子,像点彩派技法在几何图形的运用上,形式明显活泼了很多。”李胜菊介绍,国内以往的图案设计无外乎二方连续、四方连续、方套方、方套圆、圆套方等纹样规则,但留学生打破了这些束缚,画面构成形式更加灵动起来。

而如今的年轻人同样也在传承和创新,“比如年轻人喜欢的改良旗袍、对襟冬装等,面料多采用蚕丝、织锦、双绉等,上面也有与面料同色的提花,来自很多经典或创新图案的,你会看到年轻人文化自信心的增强,大胆展示自己的传统文化。”李胜菊还观察到“王者荣耀”“黑神话悟空”等风靡海内外的国产游戏中,角色“皮肤”多参照原始的历史人物重新设计,其服装图案也非常考究,“我们现在需要做的就是让传统图案应用在更多场景中,向世界分享中华文化,我相信年轻人会设计它、使用它、喜欢它、拥有它,文化自信会根植在他们心中,一代代传承下去。”