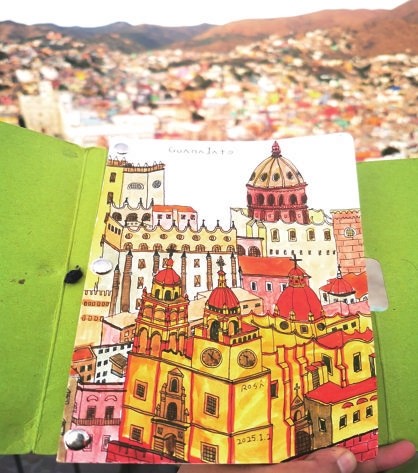

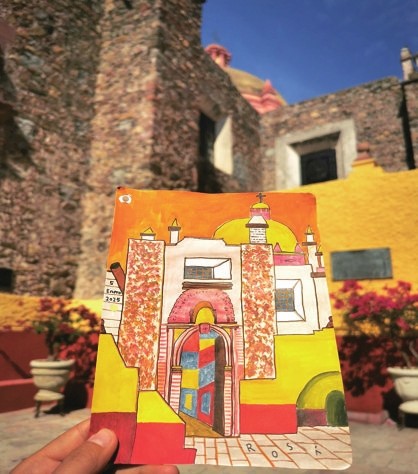

极富拉美风情的各色建筑出现在郭文媛的作品中。

墨西哥街头的彩色房子。

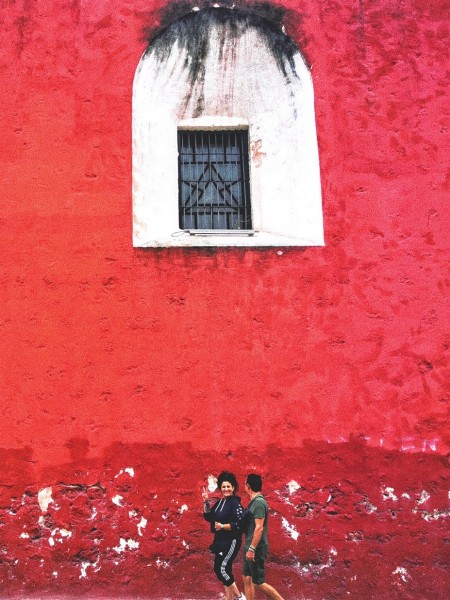

圣克里斯托瓦尔-德拉斯卡萨斯的本地妇女。

【文/青年报记者 丁文佳 图/受访者提供】

西方殖民者给拉丁美洲留下了许多肉眼可见的历史,更不消说藏匿于人们心底的孤独。《拉丁美洲的孤独》是马尔克斯于1982年在诺贝尔文学奖领奖台上的演讲题目,他将一整个大洲的孤独症结以最真诚的描述呈现于世,在美洲新大陆被发现之前,拉丁美洲长年处于孤独的封闭状态,随着西方殖民者的野蛮入侵和当地独裁者的暴力统治,人民的孤独不仅没有丝毫减轻,反而滑向了难以承受的深渊。

重温火的记忆 群体性孤独渐渐消弭

这次和郭文媛的采访依旧约在南昌路,一间店内墙壁刷成天蓝色的咖啡店,仿佛顷刻间听到了《百年孤独》里的那道命令。政府给马孔多派来了一位里正堂阿波利纳尔·摩斯科特,他命令将马孔多的所有房子都涂成蓝色,这也让郭文媛想起在墨西哥各地看到了不少这般醒目的蓝色房子,甚至在一些城市依旧保留着清一色某种颜色的房子风貌。

2019年,郭文媛被亚马孙雨林突袭的洪水困住出路,在当地村庄滞留了一个月,每天帮着农场主干几个小时活,主要是喂牛、喂猴子,再帮忙炸炸香蕉,剩下的时间用来小范围探索一下周围的奇异世界。于是她开始置身其中揣摩这片土地的“症结”:“几百年前,西班牙人的船队登陆南美洲大陆,带着骄傲的十字架去驯化雨林里的印第安部落,放火烧林来获得更多的土地种香蕉和玉米,我不敢相信当初的那批西班牙人到底经历了什么,才把他们的文明永远地留在了南美洲大地上。多少人迷路被沼泽淹死,多少人被《百年孤独》里的那种食人蚁咬死,还有其他毒蛇、蜘蛛和热带疾病。”

乌拉圭作家爱德华多·加莱亚诺写的《拉丁美洲被切开的血管》一书被誉为“纪实版《百年孤独》”,问世后一度被拉美数国列为禁书。他擅长揭开拉丁美洲血淋淋的伤疤,后来在流亡西班牙期间创作的史诗性巨著《火的记忆》里说,“工业时代,黄金国就在美国,而美国就是美洲。南方,另一个美洲甚至已经不能结结巴巴地说出自己的名字。”继而直言,“拉丁美洲被组织得相互分离,被训练得相互厌恶。”

加莱亚诺仿佛游吟一般,“我们曾是一个面具,穿着英国的裤子、巴黎的马甲、英国的夹克、西班牙的帽子……在脚穿草鞋、头系发带来到这个世界的国家里……没有一本欧洲书,也没有一本美国书能够交给我们打开西语美洲之谜的钥匙……”众所周知,拉丁美洲的孤独成分首先是身份认同和国家认同,“各民族站起身来,相互问候……双排扣礼服大衣仍然是法国的,但是思想开始属于我们……”

先前在哥伦比亚的时候,郭文媛遇到了很多年轻的拉美背包客,“拉美人只需要一张身份证就可以去这个地区的各个国家,甚至不需要护照,因此对年轻人来说,旅游是一件非常容易的事。”这些甚至没满18周岁的拉美年轻人把整个拉丁美洲绕了一圈,“我发现他们很多都是双国籍,我最早认识的一批阿根廷人,其中一半已经移民意大利,但他们依旧不知道自己属于哪一边,再比如父亲是原住民,母亲是混血,这种矛盾就更加强烈。”

在为独立与自由奋战许久之后,拉丁美洲于异乡来访者而言,至少在表面上已不那么容易让人感知到孤独的存在。唯有在与人深入交谈时,孤独之感才会悄然浮现。郭文媛说道:“在墨西哥,真的不会感到孤独。这是个充满活力、色彩斑斓的国度,平日里,人们忙于打拼事业、积累财富;狂欢聚会时,便尽情地喝酒、欢快地跳舞,根本没时间去体会孤独。”话锋一转,她又特意补充道,“不过,只有大卫是孤独的。”

抵抗个体孤独 热闹人际中找到生机

郭文媛在墨西哥圣克里斯托瓦尔-德拉斯卡萨斯住了20天,在一个开在古老的殖民建筑里的民宿公用厨房里,认识了一个十多年前移民到加拿大的墨西哥人,这次突然想回从小生长的地方看看。他平时住在多伦多的唐人街,和无数华人邻居一起生活,他的自我认同里已经快变成一个唐人街的中国老太太了,甚至学了一些简单的粤语,向老太太们请教那些叫不出名字的植物碎制成的调料如何使用。他带着郭文媛在超市里找卖中餐调料用品的小角落,甚至很多东西,郭文媛也叫不上名字。

“多亏了他,还把我带到建在半山腰的市集上。”市集的每一个生龙活虎的细节都让郭文媛亢奋,“一个男人牵着一只火鸡站在市场中央的空地上沉默不语,一辆辆的小巴把穿着传统服饰背满货物的原住民送回他们来时候的大山,叫不出名字的香料、巧克力、玉米、堆成山的奶酪、咖啡豆、香蕉,繁忙的墨西哥卷饼小摊……”不仅是食物,雕像、熏香等一并排开,其中找不到半点排列规律,甚至还能听到不远处传来不认识的动物叫声。于是,她也忙不迭地融入这一场景,用新学的西语词汇扯着嗓子讨价还价,“口袋里的大额比索变成了小面值比索,然后变成一口袋的硬币,最后一个子儿都不剩,热气腾腾的实体经济让我兴奋得发抖。”

除了那只火鸡被颜料留在了可触摸的记忆里,其余也因郭文媛绘声绘色的讲述而由远及近。“这位墨西哥裔加拿大人找到了小时候记忆中的周末市集,他眷恋这种人与人关系非常亲切的温度,认为和多伦多唐人街差不多。”他坦诚地告诉郭文媛,当时移民是因为觉得那边有挣钱机会,外加试图用物理距离来驱赶小时候的阴影,“他曾经被墨西哥黑帮差点打瞎一只眼睛,虽然保住了眼睛,但还是留下了后遗症,弱视且不自觉流泪。”如今他30多岁,四五年前离异后,儿子和一条狗都跟随前妻,一个人生活的日子里,常常向华人老太太学做中餐,这种有着语言隔阂的交流,却凭借熟络的邻里关系足以用来抵抗孤独,“他说,生活需要这种热闹,才能让自己觉得还活着。”

他还说,回来才发现自己原来这么想念这块土地。哥伦比亚博亚卡地区有一首民谣这么唱,“我是落地的树枝,我不知道树倒在何方,我的根会在哪里呢?我是什么树的枝干呢?”

链接

“春雨”终将跨越太平洋

“马孔多在下雨”是《百年孤独》中极具象征意义的表达,由角色赫里内勒多说出,表达了他对权力倾轧下的时局的绝望和深陷历史循环的孤独与无力感。

当连吃了三个月玉米饼的郭文媛落地上海时,自嘲胃里的玉米饼还未彻底消化,此行第一个停留城市——墨西哥城也依旧在眼前摇晃。“这是一座建在果冻般的干涸湖床上的殖民城市,每座建筑都摇摇晃晃,人们在火山上生活,住房每天都在下陷、崩塌,但它又是一个疯狂生长的‘怪物’,经济增长速度超过了拉美的任何一座城市。”没想到这样的戏剧场景也让她联想到了上海,“几百年前外滩兴许还是黄浦江泛滥的淤泥地,随之而来的是一幢幢建筑挨个疯狂拔地而起。”

郭文媛的拉美故事还在脑海绕梁不绝时,北京大学外国语学院西班牙语系助理教授于施洋开办了一场线上讲座——“从上海到钱凯前传——中国对拉丁美洲的认识历程”。她提到著名智利诗人聂鲁达的回忆,“我整年从市场到市场,因为墨西哥就存在于市场之上。而现在我们知道,墨西哥五彩缤纷的贸易传统中还曾经有过中国源流,从17世纪末到19世纪中期,通过各种精美货物包括外来面孔激发着墨西哥对东方的想象。”这是“一带一路”倡议延伸至拉美的历史印记,是墨西哥与其第二大贸易伙伴的友谊缘起。

中国与拉丁美洲虽远隔重洋,但双方关系在如今的中国老百姓生活里也可轻易找见。智利的车厘子、巴西种类繁多的咖啡豆、阿根廷的牛肉……丰富的拉美物产随着经贸关系发展而被中国市场认可。在文化领域,除了耳熟能详的《百年孤独》,巴西、阿根廷等国的足球赛事,桑巴和探戈等也是文化交流的生动体现。而中国古代与美洲的直接接触可以追溯至明代。横跨太平洋的“大帆船贸易”航线开辟以后,两艘载着中国丝绸和瓷器的货船从菲律宾马尼拉出发,前往墨西哥的阿卡普尔科港,中国与美洲的贸易正式开始。此后,中国的丝绸、瓷器、漆器、家具、字画、烟花等商品大量进入美洲,美洲的玉米、土豆、辣椒等农作物也传入中国。

其中有一件逸闻趣事,当时追求生活品质和身份象征的秘鲁权势阶层推动首都利马形成一条繁华的商业街,聚集了几十家店铺售卖中国的丝绸、瓷器。贪图享受的他们最大的功绩莫过于发明了“巧克力杯”,当时担任秘鲁总督的曼塞拉侯爵爱喝巧克力,但患有严重的帕金森病,于是向江西景德镇订购了一种专门的杯碟套装,一盏微敞口的直筒茶盅,因其无把而刚好能嵌在小碟子上,这是秘鲁独有的外销瓷形制。

17世纪,大部分南美洲殖民地陆续与中国建交并进行贸易。1874年,秘鲁和中国签订通商条约,成为第一个与中国建交的南美洲国家。上世纪70年代末,新中国与12个拉美国家建立了外交关系。2024年11月14日,位于秘鲁利马大区境内的钱凯港正式开港,它是秘鲁和拉丁美洲枢纽港和太平洋门户港,也是中国和秘鲁共建“一带一路”合作项目。在钱凯港建成前,从亚洲等地发往南美的大宗货物,需要在墨西哥、巴拿马等地停靠中转,产品分装后才能被运送到秘鲁等国;反之,南美多国向中国出口大宗货物,也大多需要先向北绕行巴拿马运河。如今,这条钱凯到上海的新通道将海运时间从至少33天缩短至23天,为中拉贸易合作提供了更便捷的通道。“积极探索以通道带物流、物流带经贸、经贸带产业”,这正是中国改革开放以来“摸着石头”走过的路。如果拉美的孤独在被殖民历史中沉闷回响,那么在“一带一路”倡议下,将会激发的是共同进步、生活幸福的畅想。