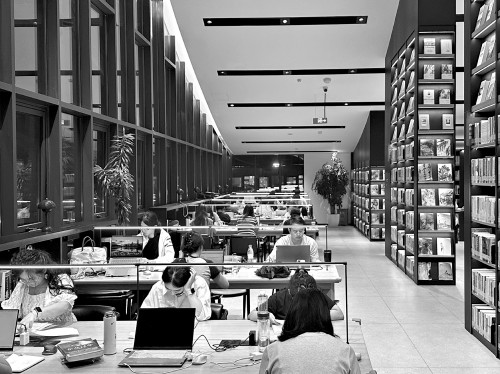

和平公园24小时图书馆座无虚席。本版摄影 青年报记者 林千惠

徐家汇书院限流排队。

七、八月的暑假里,除了迪士尼、博物馆,上海各大图书馆也成为了“热门景区”。高中生背着书包,带着手机和笔记本,和“学习搭子”并排坐下。在娱乐活动日益多样的当下,这一安静的公共文化空间却成为暑假里受追捧的新潮流。

青年报记者 林千惠

暑假里,图书馆何以成为“热门景区”?

尽管上海连日高温,上海图书馆东馆的三楼仍然座无虚席。馆内保持着舒适的宁静,座位上的人抱着笔记本电脑或者纸笔,专注地做自己的事,偶尔有人起身接水,稍作休息。早上开馆时,上海交通大学附属中学浦东实验高中的准高三生张同学和黄同学就已经来到了自习室学习,一直要到晚上七点才离开。“从七月放暑假开始,我们就一起来图书馆。”黄同学表示。

暑假里,图书馆成了像她们这样的高中生青睐的地方。下午一点钟,图书馆内已经难觅空位。上海市大同中学的高一学生陈周湘沂表示,他会在开馆前二十分钟到图书馆,那时候图书馆门口就已经排起了队。开门五分钟左右,位置就会被占满。来自上海立达学院的志愿者顾同学在还书区进行志愿服务,据她观察,暑假前往上海图书馆东馆的人流量极大:“目前来图书馆的年轻人比较多,自习和阅读的人基本上各一半。”

不仅上海图书馆东馆如此,记者周末走访浦东图书馆、徐汇区图书馆等多个图书馆,基本座无虚席,不少高中生穿着校服,和“学习搭子”一起来。城市的文化设施与青少年教育相结合,图书馆这一公共文化空间正成为高中生争相前往的新坐标。

为了学习不落于人后,上南中学的高一生曹同学和两个朋友选择暑假组团来浦东图书馆。“周围人都在学习,专注度容易提高,看到大家都在低头写字,你很难不投入进去。”曹同学说。在家中,她们一小时只能完成一到两个任务,但到了图书馆,效率翻倍。

安静的氛围给予人思考的空间,而组团来的搭子则有益地实现了良性互助。下午五点钟,建平中学的三名准高一生秦朗、夏茗昊和陆玥尔在浦东图书馆的读者餐厅吃饭,他们已合作预习了一天的高一英语。三人轮流在手机词典App上查单词,偶尔用笔在卷子上圈出生词,互相提问。“一篇英语课文,我们在网络的帮助下分工合作,一人查一段生词,谁不懂就帮谁。”秦朗介绍。

在暑假,除了朋友,网上发一句“图书馆固定刷新点位”也马上就有高中生响应。上海师范大学附属中学闵行分校的准高三生成同学就是这么找到“学习搭子”的,他在网络平台上打好标签,发出去不久就有四五条评论相约。“一个人容易玩手机,两个人闷头学,可以相互监督。”他介绍“搭子”的作用。每次学习过后,他们都会拍下今日功课,在微信上打卡,并延续线下的学习督促,提醒“地铁上背一背单词”等。在这样的节奏里,他觉得暑假能被过得更踏实。

学习与生活,公共空间的双重价值

尽管组团去图书馆多是为了更好地学习,提高效率,但受访的高中生普遍表示,他们的选择并非出于学习压力,而是希望在假期中抓住自主掌控权。陈周湘沂表示,除了完成各科作业,他还充分利用图书馆资源,阅读了《维特根斯坦传》《刘擎西方现代思想讲义》等哲学用书:“通过这些书,我也提高了我语文写作的能力。”秦朗则介绍了他和两个同伴的“组团”计划,展现出劳逸结合的态势:“从八月初,我们才开始每天来图书馆,会一直坚持到八月二十日。”

和大多数固定一家图书馆学习的人不同,成同学会根据对面学习搭子的选择,在多家图书馆来回跑。这是有目的的。假期给予他充分的时间,令他能慢下来,悠闲地跨区:“通过去不同的图书馆,我了解了上海各区的不同路线,从而了解整个城市不同的建筑风貌,有时图书馆或地铁站也有历史人文的介绍,我也会被科普到。”目前,他“打卡”过浦东图书馆、普陀区图书馆、徐汇区图书馆等十余家图书馆。

对高中生来说,去图书馆是暑假里诸多娱乐和学习项目中相当不错的选择,尤其是一些图书馆的长时间开放,让他们能利用好宝贵的假期时间。到了晚上七点钟,和平公园24小时图书馆综合馆二楼仍灯火通明,坐满了学习的人,也有不少读者在书柜间找书。“九点钟二楼将关闭,一楼二十四小时开放,我们能在这儿自行晚自习,很方便。”华东师大一附中的高二生李同学表示。

此外,图书馆不仅可以给青少年提供物理空间,还提供了一系列文化体验活动和主题讲座。“之前有一场讲座,讲了宋代的艺术生活,介绍了宋朝人的家具,听起来很有趣。”黄同学表示。

吵闹与活力,公共资源焕新的双刃剑

“超过三个人,基本就变成聊天,效率会降低。”曹同学说。尽管她和两个朋友组团来学习,但就自己的经历而言,“组团”有时会降低效率。她观察到期末周时,有些同龄人成群结队地来聊天,很打扰周边人。

即便图书馆资源丰富,暑假高峰期的人流量仍带来一些困扰。图书馆占座现象时有发生。“有些人一上午不来,但是包放在座位上,这样还是不太好。”黄同学说。秦朗则提出便利设施的相关问题:“我们在浦东图书馆四楼学习,每次吃饭,如果不是读者餐厅,都要奋力跑出去很远拿外卖。”目前,上海图书馆东馆已在读者餐厅内部设置了外卖柜,但仍有不少图书馆未提供类似便利设施。

暑假期间,来图书馆的不仅是读书人和有自习需求的人,还有不少带孩子的家长以及游客。周末,成同学原本计划在徐家汇书院自习,但在二楼逛了一圈,面对许多自拍的游客和吵闹的环境,他选择了离开。要离开也不容易,下午记者临走时,图书馆内部一些地方已拉起了围栏,同时,由于限流图书馆只允许单边出口,等待从B1上楼的游客队伍已排起了四五十人的长队。

“高中生假期自己去图书馆学习,或者和同学结伴而行,其实都是他们自我规划的一部分。”21世纪教育研究院院长熊丙奇说。有的学生觉得在家学习条件不理想,就会选择到图书馆,一来环境安静舒适,二来还能和同学互相监督、彼此鼓励。这种方式,逐渐成为一些学生假期里稳定的学习习惯。

他指出,在当前不鼓励学生参加校外学科类培训班的背景下,假期里的学习安排大体有两种选择:要么在家自学,要么走进公共文化空间。“像图书馆、科技馆、青少年活动中心等都是。图书馆不仅能提供学习的场所,还可以让学生享受便利的学习条件。比如空调、饮水,对很多学生来说,图书馆是性价比很高的去处。”他说。

在他看来,图书馆的功能不仅限于提供桌椅和书籍,更应发挥面向青少年的教育作用。比如开展一些公益性的读书讲座、图书沙龙,给学生创造学习、交流的机会,既能丰富他们的假期生活,也能让公共文化资源在假期焕发活力。

[记者手记]

“组团打卡”背后的文化涟漪

城市的公共文化空间在市民的生活中能发挥怎样的作用?暑期周末,记者在几个区的图书馆间奔走发现,不同馆内的高中生学习状态展现了这个问题的答案。一张张年轻的面孔,或埋首题海,或在书架间翻找心仪的书,偶尔低声交流。炎热的夏天里,图书馆的空调送来凉意,更送来一种安定感。无论外界多喧嚣,图书馆总能留下一方安静的角落,让人沉下心来。

作为公共文化空间,它是高效学习的助推器,是拓宽眼界、感受城市文化的窗口,甚至是结交朋友的平台。在为期两个月的假期中,这些公共文化空间融入青少年的生活节奏中,成了他们休闲读书、认真自习的地点。它的存在,让这些“组团”的高中生在夏日炎炎的假期,也多了书香与成长的印记。