馆长余思彦正在向记者讲述刺刀背后的故事。

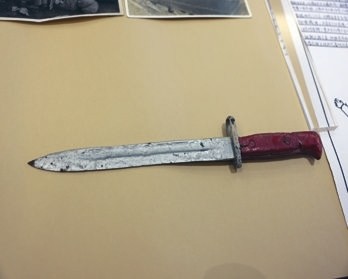

刺刀

蒋顺龙亲手画的刺刀背后的故事。 本版摄影 青年报记者 吴恺

地处杭州湾北岸的金山卫,自古就是军事重镇,史有“控扼大海、襟带两浙”之说,战略位置十分重要。1937年11月5日(农历十月初三)拂晓,在大雾和烟幕弹的掩蔽下,侵华日军偷袭登陆金山卫沿海,随后一路烧杀抢掠,制造了骇人听闻的“十月初三”惨案,金山民众自此进入了长达八年的“至暗时刻”。面对日本侵略者的暴行,中国军民奋起反抗。

在金山卫抗战遗址纪念园,展陈着一把刺刀,记录着金山一个普通老百姓在日军施暴时奋勇杀敌的故事。

青年报记者 刘春霞

“在1938年5月的一个下午,门外突然来了一个日本兵,把枪一放,欲对我的女太太(方言,指爷爷的母亲)图谋不轨,吓得女太太大喊救命……”这把刺刀的旁边,配着一张图文并茂的“解说”,这是捐赠者蒋顺龙先生为了让更多人知晓刺刀背后的故事亲手画的。

听到呼救声后,蒋顺龙的男太太(爷爷的父亲)蒋阿培赶到门口,看到日本兵正在实施暴行,马上去拿了铁榔头和菜刀悄悄来到日本兵的身后,用铁榔头在他头上狠狠打了几下,日本兵当场毙命。随后蒋阿培在门口发现了一支枪,便把枪藏在了小屋的瓦片下。

25年后,蒋顺龙的母亲告诉了他小屋上放着一支枪的事,让他仔细找找。后来,蒋顺龙真的找到了这支枪,枪上还有刺刀。于是,他把刺刀拆下来,把枪丢在了旧港河里。

2017年10月,蒋顺龙把这把见证了祖太太奋勇杀敌的刺刀捐赠给了金山区博物馆。他表示,这次捐赠是想“让我们的子孙后代看到日本兵杀人的罪证,让大家永远不忘日本兵杀害中国人的事件”。

金山区博物馆馆长余思彦介绍说,蒋顺龙先生原来在张堰文化站工作,有一定创作能力。除了图文并茂的解说,他还创作了一首《血海深仇要记牢》民歌,把祖太太这一真实的杀敌事件以民歌的形式展现出来。

金山人民奋起反击的见证

“这把刺刀,是日军残暴侵略的罪证,也是当时金山人民爆发出巨大勇气奋起反击的见证。”余思彦说。

1937年淞沪会战爆发后,中国军队的英勇抵抗使淞沪战场进入胶着状态,日本军队随即密谋在杭州湾北岸登陆。1937年11月5日,侵华日军趁着大雾以10万之众在金山卫登陆。面对敌军偷袭,中国军队奋起反击,守卫将士誓死抵抗,血染疆场。

随后,中国军队又在枫泾等地对日军展开英勇阻击,但终因寡不敌众,致使金山大地沦陷。侵华日军在金山卫沿海偷袭登陆后,一路烧杀抢掠,制造了骇人听闻的血腥惨案,致使山河垂泪,大地哽咽,金山民众自此进入了长达八年的“至暗时刻”。“当时的战斗非常惨烈,李伯蛟、方学苏、王子隆等将领都壮烈牺牲。”

作为金山区博物馆下设的一个场馆,金山卫抗战遗址纪念园坐落于金山区南安路87号,是为铭记1937年11月5日侵华日军在此登陆、制造“十月初三”惨案的历史而建。

金山卫抗战遗址纪念园的金山卫抗战史料馆,详细展示了枫泾阻击战的经过和李伯蛟、方学苏、王子隆等烈士的事迹。同时,通过研究,馆方还挖掘厘清了中国共产党在金山地区组织抗战的史实脉络和积极影响,并在馆内进行了详细呈现。

军民一心共同抗日

青堆庵战斗就是中国共产党领导的一次战斗。资料显示,抗战期间,中国共产党领导的浦南先遣支队在廊下、山阳等地发动了多场战斗,其中非常有代表性的就是青堆庵战斗。

青堆庵位于廊下、吕巷之间,南距廊下镇2.4千米,北距吕巷镇2.5千米,此处有一条日军强迫民工修筑的泥土公路。

1944年7月11日,10多名日军化装成农民模样,持机枪一挺、掷弹筒一只、步枪十多支,从廊下镇出发企图经青堆庵前往吕巷镇。浦南先遣支队得讯后,经紧急部署,决定伏击日军。当日军进入青堆庵桥头包围圈时,伏击部队立即开火,日军的机枪手被一枪击毙。10多分钟后,附近据点的敌人增援部队赶到,但先遣支队已安全转移。事后查实,这次战斗仅消耗30多发子弹,击毙日军3人、打伤5人,而我方无一伤亡。

“如今在廊下镇南陆村,在战斗发生地青堆庵桥旁,还立着一块纪念碑。”余思彦说,青堆庵战斗虽然规模较小、时间短,但在浦南地区却打破了日军不可战胜的神话,鼓舞了浦南人民的抗日斗志,“在日据沦陷时期,我们的军队、人民一直在不断抵抗、反击。”

在中国共产党的倡导下,金山人民众志成城,多次粉碎日伪的扫荡与清乡,凝聚起抵御外侮、救亡图存的共同意志,谱写出感天动地、气壮山河的壮丽史诗。

作为金山区博物馆的馆长,近年来余思彦也对金山的抗战历史做了不少研究。他表示,作为一座建在原址上的纪念园,金山卫抗战遗址纪念园的责任,就是挖掘展示这些史料,提醒民众勿忘侵略暴行,弘扬伟大抗战精神。“博物馆就是一个‘中介’,要把最新的研究成果更好更快地向社会大众传播,让他们了解那段历史,也唤起大家对当下生活的珍惜。”余思彦说。