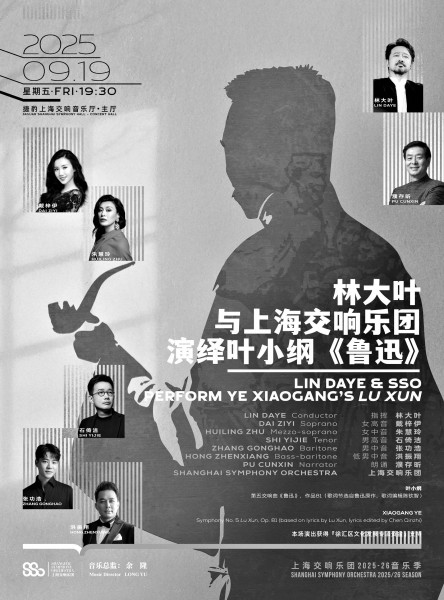

海报

青年报记者 陈宏

本报讯 “我出生在上海,在上海成长到23岁,有非常完整的、从童年到青年的上海记忆,在上海举行一个我的音乐展,来回应自己的思乡之情、对这块土地的深刻的情感和感悟,一直是我的心愿。”在9月18日至24日举行“潮起云归——2025叶小纲音乐展”之前,著名作曲家、中国文联副主席、中国音乐家协会主席叶小纲9月9日回到上海,和记者讲述了自己的创作心路。

叶小纲是中国当代音乐创作领域的领军人物,其艺术生涯始于上海这片音乐沃土,深厚的海派文化底蕴为其创作提供了丰富的营养。

1955年9月,叶小纲出生于上海徐汇区陕西南路亚培尔坊。其父叶纯之是我国老一代著名音乐家,博学多才,集作曲家、音乐理论家和翻译家于一身。叶小纲从小随父亲学习钢琴,后在上海市少年宫随邬美珍学习舞蹈,青年时代起随上海音乐学院指挥系钢琴教师尤家诤学习钢琴。

青年时代,叶小纲曾在上海奉贤与崇明农场劳动,后又在上海郊区吴泾的宏文造纸厂当过六年钳工。改革开放后,叶小纲作为第一批考上中央音乐学院的学生,师从著名作曲家杜鸣心学习,后随英国剑桥大学著名作曲家亚历山大·葛尔教授学习作曲。1987年,叶小纲赴美国伊斯曼音乐学院深造。在美期间,他创作的交响乐《冬》获美国“哈沃德·汉森”奖等比赛大奖,《悲歌》(Threnody)获美国伊斯曼“路易斯·兰”奖。同时,叶小纲接受世界各地的委约创作并参加各类国际音乐活动,创作了《最后的乐园》《三迭》《释伽之沉默》等作品。叶小纲成为具有世界影响的作曲家,为中国作曲家赢得了世界性的声誉。

1994年,叶小纲回国,返回中央音乐学院任教,并在创作上进入了新阶段。总览叶小纲的音乐作品,1985年完成的交响乐《地平线》轰动一时,入选“20世纪华人音乐经典”,成为20世纪80年代新潮音乐的代表作;他赴美期间创作的《冬》《最后的乐园》体现了中国作曲家在面对日新月异的世界音乐潮流时作出的开放性探索;他回国后成熟自信的交响乐作品《大地之歌》《临安七部》《鲁迅》《少陵草堂》《我遥远的南京》《消失的银杏》《羊卓雍错》,歌剧作品《咏·别》等,形成了在精神领域上以中国历史文化为内核、在音乐美学形式上融汇西方古典音乐传统、在写作技巧上采撷先锋音乐奇思妙想的叶小纲式音乐风格。

有评价认为,叶小纲的音乐创作是中国传统文化精神向西方音乐领域的“出走”,是对现代先锋音乐向古典传统的回归,并且与中国广阔的大地紧紧联系在一起。如果说《地平线》象征着20世纪80年代新浪潮音乐的“潮起”,交响乐《冬》是改革开放后中国作曲家远渡重洋的“远行”,那么《鲁迅》《咏·别》《大地之歌》《少陵草堂》,包括来源于影视剧的音乐《玉观音》《人约黄昏》《开罗宣言》则是海纳百川,重归故里,在中国文化的大地上,以历尽千帆的视野和艺术造诣树立了中国当代音乐的艺术景观。

由上海音乐家协会、上海交响乐团、上海爱乐乐团、上海音乐学院联合主办的此次音乐展,正是对他艺术生涯的一次阶段性总结:“潮起”象征叶小纲创作中澎湃的艺术激情和创新精神,“云归”则体现其作品深植传统文化、回归艺术本真的美学追求以及艺术创作中传统与现代、东方与西方的对话与融合。

虽然是他的音乐展,但叶小纲谦虚地表示,自己并不想探讨自己的作品。“其实,作品是留给历史来评价的,我们想通过这个活动共同探讨,我们中国音乐如何迈向未来,面向更多的观众,尤其面向我们现在飞速发展的时代。”

他说,随着科技的发展,现在每秒钟可能就能诞生很多电脑做的歌曲。“在这样一个飞速发展的时代,我们的音乐怎么样坚持我们的初心,反映我们的伟大的时代,反映我们这个时代人的诉求,同时回馈现在的年轻人——他们怎么思考中国的文化,怎么样用中国当代创作的文化来滋养自己的心灵,能够让自己能够更好地面对未来,我觉得有这方面的承前启后的意义。”