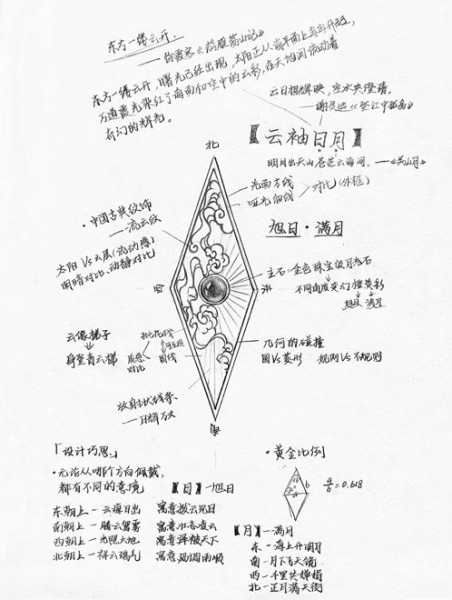

作品《出袖日月》设计草图。

原创古典纹饰绕线作品《出袖日月》。

刘昱辰

融合东、西方文化的原创作品《自然史诗》。

【文/青年报记者 唐骋华 图/受访者提供】

一根金属丝能变幻出多少种花样?22岁的刘昱辰,用十余年的亲手实践给出了答案。

从修补母亲的一条项链开始,她走进绕线工艺的世界。铁丝、铜丝、银丝、金丝……材料在升级,技艺在沉淀。年少时,她因“绕线”收获自信,寻得一剂治愈自我的良方;长大后,她从花丝镶嵌的传统技艺中汲取养分,用手作的温度传递情感与温暖。在继承古老技法的同时,她更尝试融汇东西、连接古今,用契合当代审美的设计语言,为非遗注入新鲜活力。青春就像一条可以延展的细丝,充满无穷的未知与可能。而这条路,她才刚刚启程。

“绕线达人”,成长之路

刘昱辰今年22岁,“工龄”却已经超过十年。

小学三年级的时候,妈妈的一条珠宝项链断了,刘昱辰用一根铁丝把它们重新串起来,变成了一条新项链。“现在回想起来,新项链的造型其实非常丑,但妈妈非常高兴,给我点了个大大的赞。”这激发了刘昱辰的探索欲,她开始用铁丝绕出更多造型,圆形、方形、三角形,乃至立方体。原来,一根不起眼的铁丝,可以无限延展,衍生出无数可能。

从铁丝起步,她开始尝试铜丝、银丝、金丝……随着材质升级,绕线技术也日渐娴熟。

她把各式各样的金属丝放进笔袋,带到学校里显摆,立马引起围观,心里别提多得意了。很快就有同学主动来求购,这不仅带来了零花钱,也让她逐渐培养出理财和交易意识。

当被问到究竟是什么吸引她坚持这项工艺时,她笑着回答:“很提气,很治愈。”刘昱辰从小到大读名校,身边“学霸”如云,这让成绩不算突出的她难免有些自卑。但绕线工艺让她拥有了闪光点和底气。老师和同学都知道有这么个手工达人,这帮助刘昱辰树立起信心,也让她认识到,成绩不是唯一的衡量标准,人生的路很长,未来的方向也很多。另一方面,面对繁重的学业压力,她能通过安静的手作获得放松,“这是我治愈自己最有效的方式。”她说。

治愈自我的同时,刘昱辰也将善意和温暖传递给他人。

2019年,她开通社交平台账号,分享一些想法和作品。起初并不打算售卖,但经常有人发私信询问定制饰品,她也就顺水推舟应承下来。“我遇到过各种各样的客户,做了很多很有意义的作品。”有人领到人生第一笔工资,兴奋地来定做珠宝。有个女孩手腕烧伤,希望做只镯子来遮盖伤疤。还有一名马来西亚女士,丈夫不幸去世,请刘昱辰用她和丈夫互相之间的昵称“猫和龙”为形象做一对饰品,留作纪念。

“我会先了解客户的诉求,初步确定设计样式,然后整理一份细则发给他,里面包含饰品的材质、大小、样式、用途,喜欢的纹饰等一系列事项。客户认可了,我就排单制作、画设计图,大约一个月就能完成。”刘昱辰说。整个过程需要反复与客户沟通确认,这也让设计师逐步走进客户内心,见识到人性的诸多面向与层次。这些经历让她学会倾听与理解,也让她比同龄人更稳重成熟。

师承大师,深入非遗

依靠自学掌握绕线工艺,一直让刘昱辰引以为傲。不过她也清楚,仅靠自己摸索,能触碰到的“天花板”终究有限,瓶颈很快出现了。2025年初她奔赴重庆,跟着李昌义系统学习花丝镶嵌工艺。

李昌义是重庆市省级工艺美术大师,也是重庆市非物质文化遗产“花丝镶嵌传统工艺”传承人。他1972年进原重庆市金银饰品厂做学徒,在那里接触到了花丝镶嵌工艺,巧的是,当时李昌义也是22岁,正是刘昱辰现在的年纪。

半个多世纪的积累让李昌义磨炼出精湛技艺。他的绝活是将直径5毫米的金、银丝抽成仅0.16~0.18毫米的细丝(约两根头发丝粗细),运用堆、垒、编、织、掐、填、攒、焊八大工艺,制成精美的首饰和艺术品。在《甄嬛传》《延禧攻略》等热播古装剧中,皇后嫔妃戴的金冠或发簪都是用这门技艺制作而成的。李昌义的代表作《盛世龙船》更是一绝。龙首的胡须、毛发极细,一根根不露痕迹地焊接上去,有微风拂过,还会轻轻飘动。

近些年,李昌义致力于收徒传艺,将花丝镶嵌传统工艺传承下去。不少年轻人慕名前来,刘昱辰就是其中之一。在李昌义的悉心指点下,刘昱辰逐渐掌握了花丝镶嵌工艺的要领,并完成了一朵牡丹花饰品。

先取两根银线,反复搓捻成麻花状,直至完全看不出两股线的拼接痕迹,形成质感细腻的花丝。接着,按设计好的花瓣轮廓,将花丝在银板上围出形状并焊接固定,随后对银板进行锯切,分出三层结构,再分别塑造成牡丹花的三层花瓣——由于牡丹花本身立体感很强,每层花瓣的走向都需要根据整体造型灵活调整。最后,将三层花瓣拼接成型,添上叶片,再与好几朵以同样工艺制作的牡丹花相组合,焊接在簪子的主体上,整件作品便制作完成了。

随后,刘昱辰又参照故宫博物院的馆藏品,做了一枚蝴蝶胸针和一个云纹孔雀吊坠。几件作品试炼下来,她逐渐掌握了堆丝、镂空等技法。目前,刘昱辰能拉出约0.2毫米粗细的银丝,和大师尚有距离。但她相信,只要经过长期磨炼,必能熟能生巧,达到更高境界。

立足传统,拥抱创新

对于老一辈匠人几十年如一日的坚守,刘昱辰充满敬仰之情,对高超的非遗技艺也十分佩服。与此同时,她又保持着一份冷静和审慎。

刘昱辰认为,就技艺本身而言,传统民间工艺依然富有生命力,但在具体应用中存在短板。以花丝镶嵌制作技艺为例,匠人做的多为传统首饰、工艺品,造型和几十年乃至几百年前差异不大,与当代审美脱节。

这是多方面原因造成的。老一辈匠人大多是学徒出身,凭经验吃饭,唯手熟尔。“更重要的是,他们当学徒的时候正好碰上创汇时期。”刘昱辰说。所谓创汇时期,指20世纪七八十年代,国家将工艺品出口到海外创收外汇。为打开销路,造型就得迎合海外的刻板印象,其可以归结为8个字:雍容华贵,富丽堂皇。这在当时固然有助于中国工艺品销往海外赚外汇,但时至今日,这种风格已无法吸引年轻人。然而当年的匠人年事已高,思维定型、趣味固化,再要他们创新,确实有点强人所难了。

“可我们年轻,有空间,有机会。”怀揣这样的信念,刘昱辰开启了创新之路。一段时间以来,她还真做出了几件令自己满意的作品。

她的原创古典纹饰绕线作品《出袖日月》,“出袖”语出陶渊明“云无心以出岫”,有将日月光华拢入袖中之意。主石采用珠宝级月光石,从不同角度变幻出橙黄色彩,对应旭日与满月。然后将金色批花线缠绕成纹饰,形成动静对比。“纹饰源于宋徽宗《瑞鹤图》中的流云纹,流动飘散,富有灵性。”刘昱辰还特地设计成胸针、吊坠两用款,有不同意境。

刘昱辰也试图融合东、西方文化,《自然史诗》就是这一尝试的代表之作。作品以花丝镶嵌工艺制成,形状参考欧洲中世纪的鸢盾,盾面上的四种纹饰分别寓意着普罗米修斯偷盗天火、诺亚方舟漂流、冶金术诞生、大河文明兴起。

当然,刘昱辰的作品仍有可精进的余地。她也坦陈,无论是工艺细节的打磨,还是设计理念的深化,都有很大的改进空间。因此,她去广东深圳找了一位名师,从基本的金属起版学起,以夯实基础。

但无论如何,这种打破传统工艺固有边界、贴合当代审美需求的尝试,本身就极具价值,为非遗技艺的传承与发展注入了新鲜活力。她的努力也已得到认可,作品屡获大奖,包括印·中国珠宝首饰设计与制作大赛一等奖、北京珠宝首饰设计大赛最佳设计创意奖等重要奖项。

如今,带着对花丝镶嵌技艺的热爱,对非遗传承的责任感,刘昱辰创立了“明辰珠宝工作室”。她将致力于在传统非遗技艺的基础上,持续探索更多元的设计风格,打造更符合当代人生活场景与审美需求的作品,让古老工艺焕发持久生命力,也让更多人感受到手工珠宝背后蕴含的温度与文化底蕴。

Qa 生活周刊×刘昱辰

Q:绕线、做手工都很耗费时间,你从小到大读的都是重点学校,学业压力不小,这会不会占用很多学习时间?家里人对此是什么态度?

A:家里人特别支持,尤其是我妈妈,从小学三年级我用铁丝给她补项链那时候起,她就一直鼓励我,有想法就要行动,多动手。所以我很感谢妈妈,是她让我知道,成绩不是生活的全部,能有一件愿意投入时间的事情是很珍贵的。

Q:在你看来,花丝镶嵌工艺如何更好地传承与发展?

A:非遗不应当只是一个凝固的历史符号,而更应是一个流动的、有生命力的文化载体。它在一代代匠人的手中传递、延续,也应当在我们这代人的创意中焕发新的生机。作为年轻一代,我们既要扎实学好传统技艺,更要在尊重本源的基础上勇敢创新,不断拓展它的边界。

Q:你的梦想是什么?

A:我希望能带着属于中国的设计走向世界,借助艺术的力量,减少不同文化之间的误解与偏见。一路走来,我始终抱着“用艺术助力传统文化传播”的初心,希望未来能真正为中华优秀传统文化的国际传播尽一份力。