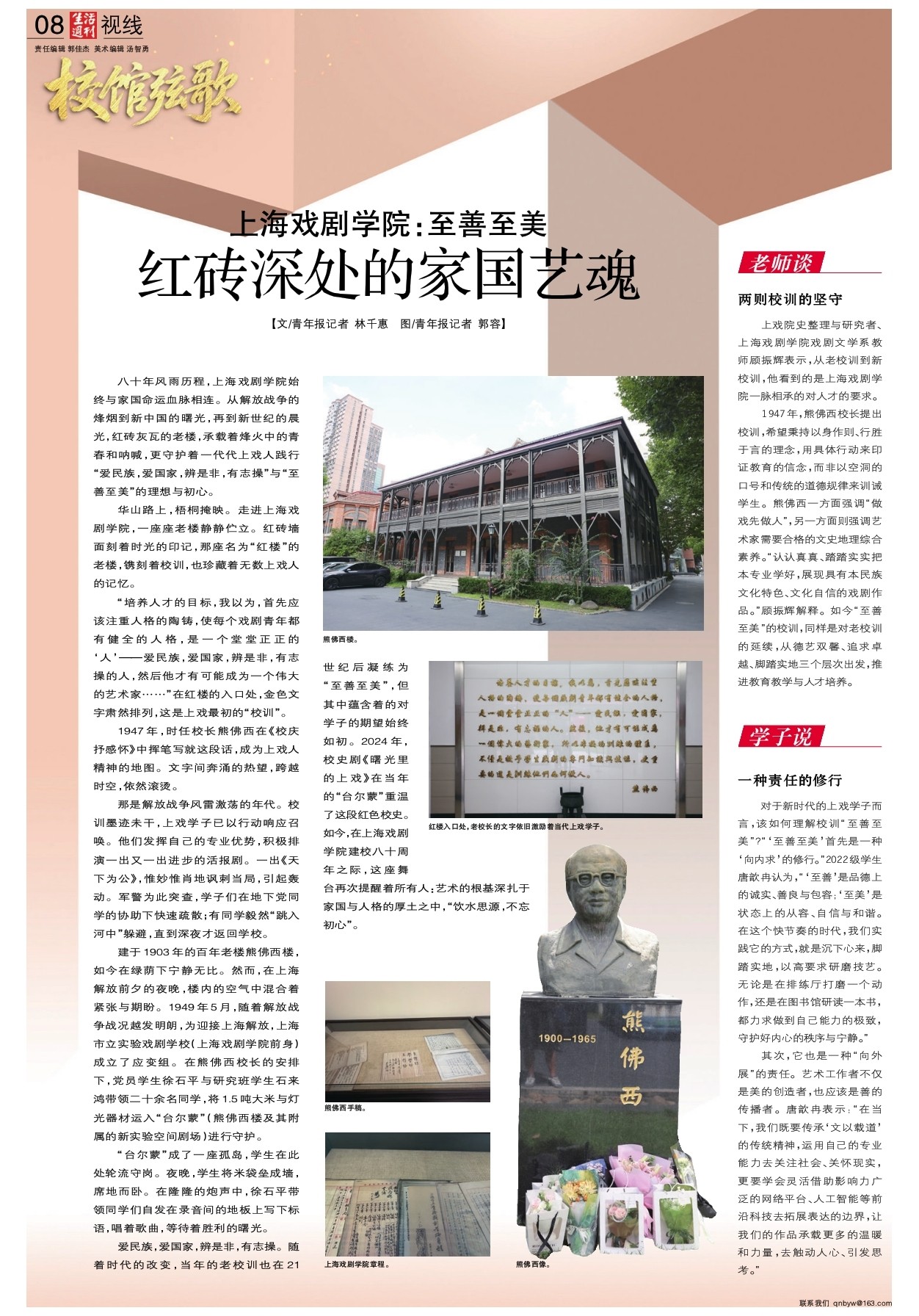

熊佛西楼。

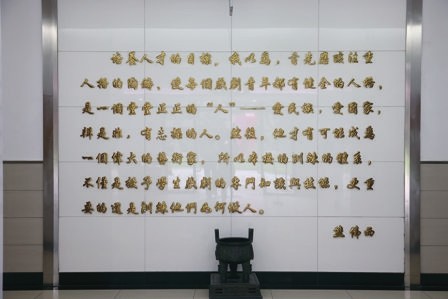

红楼入口处,老校长的文字依旧激励着当代上戏学子。

熊佛西手稿。

上海戏剧学院章程。

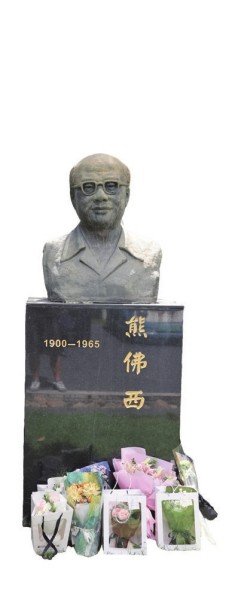

熊佛西像。

【文/青年报记者 林千惠 图/青年报记者 郭容】

八十年风雨历程,上海戏剧学院始终与家国命运血脉相连。从解放战争的烽烟到新中国的曙光,再到新世纪的晨光,红砖灰瓦的老楼,承载着烽火中的青春和呐喊,更守护着一代代上戏人践行“爱民族,爱国家,辨是非,有志操”与“至善至美”的理想与初心。

华山路上,梧桐掩映。走进上海戏剧学院,一座座老楼静静伫立。红砖墙面刻着时光的印记,那座名为“红楼”的老楼,镌刻着校训,也珍藏着无数上戏人的记忆。

“培养人才的目标,我以为,首先应该注重人格的陶铸,使每个戏剧青年都有健全的人格,是一个堂堂正正的‘人’——爱民族,爱国家,辨是非,有志操的人,然后他才有可能成为一个伟大的艺术家……”在红楼的入口处,金色文字肃然排列,这是上戏最初的“校训”。

1947年,时任校长熊佛西在《校庆抒感怀》中挥笔写就这段话,成为上戏人精神的地图。文字间奔涌的热望,跨越时空,依然滚烫。

那是解放战争风雷激荡的年代。校训墨迹未干,上戏学子已以行动响应召唤。他们发挥自己的专业优势,积极排演一出又一出进步的活报剧。一出《天下为公》,惟妙惟肖地讽刺当局,引起轰动。军警为此突查,学子们在地下党同学的协助下快速疏散;有同学毅然“跳入河中”躲避,直到深夜才返回学校。

建于1903年的百年老楼熊佛西楼,如今在绿荫下宁静无比。然而,在上海解放前夕的夜晚,楼内的空气中混合着紧张与期盼。1949年5月,随着解放战争战况越发明朗,为迎接上海解放,上海市立实验戏剧学校(上海戏剧学院前身)成立了应变组。在熊佛西校长的安排下,党员学生徐石平与研究班学生石来鸿带领二十余名同学,将1.5吨大米与灯光器材运入“台尔蒙”(熊佛西楼及其附属的新实验空间剧场)进行守护。

“台尔蒙”成了一座孤岛,学生在此处轮流守岗。夜晚,学生将米袋垒成墙,席地而卧。在隆隆的炮声中,徐石平带领同学们自发在录音间的地板上写下标语,唱着歌曲,等待着胜利的曙光。

爱民族,爱国家,辨是非,有志操。随着时代的改变,当年的老校训也在21世纪后凝练为“至善至美”,但其中蕴含着的对学子的期望始终如初。2024年,校史剧《曙光里的上戏》在当年的“台尔蒙”重温了这段红色校史。如今,在上海戏剧学院建校八十周年之际,这座舞台再次提醒着所有人:艺术的根基深扎于家国与人格的厚土之中,“饮水思源,不忘初心”。

老师谈

两则校训的坚守

上戏院史整理与研究者、上海戏剧学院戏剧文学系教师顾振辉表示,从老校训到新校训,他看到的是上海戏剧学院一脉相承的对人才的要求。

1947年,熊佛西校长提出校训,希望秉持以身作则、行胜于言的理念,用具体行动来印证教育的信念,而非以空洞的口号和传统的道德规律来训诫学生。熊佛西一方面强调“做戏先做人”,另一方面则强调艺术家需要合格的文史地理综合素养。“认认真真、踏踏实实把本专业学好,展现具有本民族文化特色、文化自信的戏剧作品。”顾振辉解释。如今“至善至美”的校训,同样是对老校训的延续,从德艺双馨、追求卓越、脚踏实地三个层次出发,推进教育教学与人才培养。

学子说

一种责任的修行

对于新时代的上戏学子而言,该如何理解校训“至善至美”?“‘至善至美’首先是一种‘向内求’的修行。”2022级学生唐歆冉认为,“‘至善’是品德上的诚实、善良与包容;‘至美’是状态上的从容、自信与和谐。在这个快节奏的时代,我们实践它的方式,就是沉下心来,脚踏实地,以高要求研磨技艺。无论是在排练厅打磨一个动作,还是在图书馆研读一本书,都力求做到自己能力的极致,守护好内心的秩序与宁静。”

其次,它也是一种“向外展”的责任。艺术工作者不仅是美的创造者,也应该是善的传播者。唐歆冉表示:“在当下,我们既要传承‘文以载道’的传统精神,运用自己的专业能力去关注社会、关怀现实,更要学会灵活借助影响力广泛的网络平台、人工智能等前沿科技去拓展表达的边界,让我们的作品承载更多的温暖和力量,去触动人心、引发思考。”