>>>上海电视节

中国作品“出海”的力度持续走高

青年报记者 陈宏

本报讯 “电视剧是我们老百姓的家常菜,这道家常菜既要有大鱼大肉,也要有青菜小菜。”昨天上午,第二十九届上海电视节“白玉兰星辉”开幕仪式在上海展览中心中央大厅举行,海内外优秀电视人再赴一年一度的“上海之约”,在随后举行的开幕论坛上,提及如今精品迭出的电视剧作品,国家广播电视总局电视剧司司长高长力如此表示。同时,业界也关注到一个重要的现象,那就是优秀电视作品对文旅融合和“出海”的贡献巨大,对此,高长力认为,“文旅融合首先是作品要过硬,旅游要靠优秀的作品来带动,而不能简单的靠吆喝,另外还要用好作品‘让世界看到中国’”。

不少人对《繁花》现象印象深刻,它不仅让故事的发生地黄河路成为热门打卡地,还掀起了City Walk热潮,全国各地游客漫步上海街头,感受海派风情。

通过电视剧推动文旅项目,其实是全球当下的共识。BBC Studios全球市场总裁尼克·珀西透露,据英国旅游局估算,在所有到访英国的国际游客中,5%的游客会参观知名电影、电视、音乐或文学景点。

为何电视剧作品能有如此大的带动效应?上海社会科学院应用经济研究所副所长汤蕴懿给出了专家解答:“随着我们影视剧质量的提升,我们有两种效应在放大:第一是集聚效应,无论是城市还是特色的一些区域,通过影视剧能够迅速集聚到更多的关注力,形成影响力;第二是溢出效应,原来可能更多的是从自己的产业出发,现在影视产业、文创产业的经济效益、社会效益都在放大。”

中国的电视节目质量突破,除了推动了文旅融合,还让近年来中国作品“出海”的力度持续走高。和合之美,美美与共,上海电视节的国际识别度正在逐年增强,成为其一大佐证。

开幕仪式上,“中外合作传播优秀案例发布”推荐片集中亮相。中英合拍动画片《呼叫超级土豆》和《小怪兽阿蒙》、中美合拍纪录片《中美友好故事:守护国宝》和中法合拍纪录片《大黄一家人》等中外合拍作品相互辉映;优秀音乐综艺《我们的歌》成功实现原创模式海外输出,继西语模式首播问鼎西班牙全国同时段收视榜首,越南语模式也已完成落地准备制作,开创中国原创节目模式“出海”之先河。

“我们真切地希望,通过全行业不断地努力和探索,可以源源不断为海内外观众奉献出更多思想精深、艺术精湛、制作精良、色香味俱佳的文化大餐,让世界看见中国、看好中国。”高长力说。

>>>上博东馆

上博东馆明日重新向公众开放 观众可亲手触摸清代瓷器

青年报记者 郦亮

本报讯 记者昨天获悉,经过一个多月的紧锣密鼓地施工、布展,上海博物馆东馆建设目前已完成开放“三部曲”中的第二节点,新增10个展厅及互动体验空间,开放面积将达到展陈空间的80%左右,日接待限额也将提升至每天2万人次。上博东馆将于6月26日起重新向公众开放。

据上海博物馆馆长褚晓波介绍,按照“三部曲”开放计划,上博东馆本月底将开放陶瓷馆、玺印篆刻馆、玉器馆、货币馆四个“中国古代艺术通史系列”常设展厅,加上已开放的青铜馆、雕塑馆,上博东馆八部“中国古代艺术史教科书”中的六部已经揭开神秘面纱。同时,聚焦城市文脉探源和对外文化交流主题,新推出两个专题展厅,分别是考古馆“考古上海”展和陶瓷专题馆“China·世界:陶瓷与中外交流”展。

陶瓷馆位于上博东馆3层,面积近1800平方米。展览在人民广场陶瓷馆原有体系框架的基础上,遴选出558件/组具有代表性的馆藏精品,其中近50%的展品为首次亮相。特别值得一提的是,新的陶瓷馆在展厅最后增加了一个创新展项,设立了触摸文物标本互动区。经过专业评估和特殊保护处理,在确保安全和完善相关举措的前提下,允许观众触摸一件清代康熙时期釉下彩青花瓷瓶,开创了国内同类展览的先河。

货币馆位于东馆3层,面积近1000平方米。展览在继承前人收藏和最新研究成果的基础上,立足于人民广场馆原货币馆经典展陈,进行第五次陈列改建。货币馆展示馆藏钱币6000余件,总量为原展陈的近两倍,是上博东馆展示文物数量最多的常设展厅。

玉器馆位于东馆2层,面积800多平方米。展览以中国古代玉器通史为框架,在原人民广场馆常设展陈的基础上,展出自新石器时代至清代的近350件(组)馆藏玉器,并新增绿松石、玛瑙、翡翠等品类,完善观众对古代玉器用材的认知。

玺印篆刻馆位于东馆2层,面积600多平方米。新陈列中,首次将中国印章的发生与发展置于世界古代文明印章主要起源体系的大背景下,设立“印章的主要起源体系”专题。以两河流域、尼罗河流域、印度河流域及黄河流域的早期印章为序章,开启中国历代玺印篆刻通史陈列。

考古馆位于上海博物馆东馆4层,面积1000平方米。“考古上海”主题展立足考古视角,运用考古语言,从“何为考古”的角度出发,梳理出“何以上海”6000多年的城市文脉。

陶瓷专题馆位于东馆3层,面积600多平方米。该展览是上海博物馆全新策划推出的常设专题陈列,旨在书写一部浓缩的贸易陶瓷史教科书,同时也是海内外首个以陶瓷为媒介,展现隋唐至明清时期中外经济、政治、文化交流多维面貌的通史陈列。

>>>柏林爱乐

10天11场演出刷新纪录带来惊喜 天团为上海诚意拉满

青年报记者 陈宏

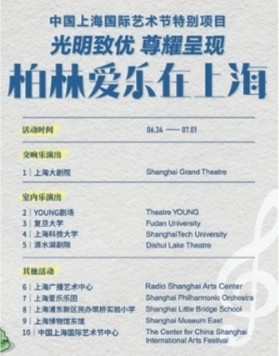

本报讯 昨天,备受全国古典乐迷期待的“柏林爱乐在上海”活动正式启动,这支公认的世界顶级乐团,将在上海的近10天时间里,带来11场演出以及一系列文化和音乐交流活动,柏林爱乐乐团总经理安德莱雅·齐茨施曼接受沪上媒体采访时说,希望乐团“能给上海的观众和市民带来惊喜”。

当天上午,柏林爱乐乐团就乘包机抵达上海,随后马不停蹄赶到中国上海国际艺术节中心与媒体见面。见面会上,各方代表共同揭幕“柏林爱乐在上海”艺术地图,可见这支“天团”的足迹将遍布上海。作为演艺大世界首个国际“头部”乐团的驻场演出项目,“柏林爱乐在上海”实现了从巡演到驻演的突破、从市场化到品牌化的提升。同时,这也是中国上海国际艺术节携手演艺大世界不断提升全球演艺资源配置能力、拉动文旅消费、打造具有世界影响力的文化品牌的创新举措。

此次“柏林爱乐在上海”集合了全团近120位顶尖乐手,刷新了以往柏林爱乐在沪的时长与场次纪录。“这次上海演出的曲目其实编排得非常好,我有看到网上说为什么不演这个那个,但这次我们选的曲目可以说是把柏林爱乐的优势和诚意,都是拉满的。”乐团历史上首位中国音乐家、中提琴首席梅第扬在接受记者采访时说。

在首席指挥兼艺术总监基里尔·别特连科的率领下,柏林爱乐乐团将在四场交响音乐会中分别呈现勃拉姆斯、贝多芬、拉威尔、穆索尔斯基等多位作曲家的经典作品,曲目涵盖了古典主义、浪漫主义以及俄罗斯音乐。曾多次与乐团有过成功合作的钢琴家王羽佳此次将参与两场交响乐演出,演绎普罗科菲耶夫《降D大调第一钢琴协奏曲》和贝多芬的《G大调第四钢琴协奏曲》。

值得一提的是,在6月26日首场交响音乐会中,乐团把2023-2024乐季的收官演出“柏林森林音乐会”曲目“平移”至上海,让申城乐迷近乎“零时差”地享受到这场久负盛名的音乐盛宴。

此外,柏林爱乐更是在剧院演出之外,和艺术节一道贯彻城市音乐大美育理念,将参加特别策划的艺术教育活动,涵盖公开彩排、大师班、艺术讲座、彩排探班等多种形式,将高质量文化艺术送到市民身边。

中国上海国际艺术节中心副书记、副总裁杨佳露告诉记者:“根据初步预计,此次活动将触达各类受众近3万人次。”从资深乐迷到普通市民,从专业乐手到小小琴童,多样式、多层次、多角度的外展活动,进一步扩大了美育的覆盖人群,提升了优质演艺资源的“溢出效应”。

首页

首页

放大

放大 上一版

上一版