2018年,习近平总书记为首届世界人工智能大会发来贺信,深刻阐明新时代发展人工智能的战略意义。践行嘱托6年来,上海将人工智能作为三大先导产业之一,着力建设人工智能“上海高地”。

转眼间,世界人工智能大会已在上海成功举办六届。2024年7月,世界的镁光灯将再向东方聚焦。会议是撬动人工智能产业发展的关键杠杆,以共商促共享、以善治促善智,2024年世界人工智能大会暨人工智能全球治理高级别会议将不仅是一场人工智能的盛宴,更是一次对未来的深刻思考,贡献人工智能全球治理的中国智慧。

青年报记者 陈嘉音

把AI产业链上、中、下游聚集在一起

形成全产业链布局

踏出龙耀路地铁站的闸口,总是能看到穿梭于楼宇中的年轻白领。在这一平方公里的范围内,科技巨头与AI创新先锋交相辉映,腾讯、阿里巴巴、微软等业界翘楚巍然矗立,与上海人工智能实验室、商汤科技、无问芯穹等前沿初创企业共同编织着未来科技的蓝图。

这是我国首个大模型创新生态社区“模速空间”。2023年9月,首期1万平方米的办公楼宇在38天内交付使用。不到1年的时间,这片充满活力和潜力的热土已吸引上、中、下游近80家大模型企业入驻,形成算力调度、开放数据、评测服务、金融服务、综合服务等全面保障,目前徐汇全区共有大模型企业150多家,已有22个大模型通过备案。

“算力是大模型公司最大的瓶颈。”“模速空间”运营方、上海大模型生态发展有限公司总经理陈海慈介绍,空间为入驻企业搭建起算力调度平台,对接9家供应商,超过5万张GPU,“全力保障大模型企业算力可用、够用、好用。”

“不断把AI产业链上、中、下游聚集在一起。”这是“模速空间”的愿景,也是上海人工智能行业蓬勃发展的一个缩影。

一直以来,上海高度重视人工智能产业发展,持续完善人工智能产业生态环境,早在2017年就发布了《关于本市推动新一代人工智能发展的实施意见》,系统布局推动人工智能技术创新,赋能经济社会发展。经过多年发展,首轮人工智能“上海方案”重点任务全部落地,形成从底层芯片到核心算法、从软件模型到智能终端、从基础研究到创新应用的全产业链布局。

数据是最好的证明,青年报记者从经信委了解到,在产业规模方面,规上企业从2018年的183家增长到2023年的348家,产业规模从1340亿元增长到超3800亿元,居全国前列。

空间布局方面,上海积极布局人工智能产业集群,“4+X”格局基本成型。浦东张江人工智能岛聚焦智能产业与科创融合发展;徐汇西岸智塔汇聚全球人工智能顶尖企业及科研机构;闵行马桥人工智能创新试验区重点发展智能机器人等智能终端;临港滴水湖AI创新港加快政策创新和前沿产业集聚。全市16个区发挥各自优势,打造了N个AI特色园区。

六届大会共举办论坛、活动500余场

引领产业发展前瞻方向

“世界人工智能大会是一个高水平人工智能领域的交流与合作平台,我们很多产品都选择在这个行业盛会上首次发布。”上海燧原科技股份有限公司市场总监孙桦告诉记者,燧原科技于2018年3月在上海创立,是首批落户临港新片区的人工智能企业。

成立六年多,燧原科技推出了多款人工智能算力产品,以及面向大规模、集约化算力应用场景的高性能人工智能加速集群产品——云燧智算机。

“近年来,我们感受到伴随着产品性能的日益优化,客户对于本土算力产品的信心也逐步提升,这一趋势为我们企业注入了更为坚定的信心和强大的动力。这是我们第五次参与世界人工智能大会,这个平台也见证了燧原的成长。”孙桦感慨道。

以燧原科技为例,越来越多的企业选择在世界人工智能大会上首发产品。今年大会展览持续扩容升级,展览面积超5.2万平方米,其中聚焦大模型、算力、机器人、自动驾驶等重点领域,集中展示一批“人工智能+”创新应用最新成果,首发一批创新产品。

人工智能是新一轮产业变革的重要驱动力量,加快发展新一代人工智能,事关中国能否抓住机遇的战略问题。陈吉宁书记指出:“要突破裉节问题和卡脖子领域,疏通基础研究、应用研究和产业化双向链接的快车道,积极参与全球科技协同创新,打造创新‘核爆点’和‘新风口’。”

过去6年,世界人工智能大会共吸引80万人次观众线下观展,25亿人次线上参会,成为国际人工智能行业品牌盛会。六届大会共举办论坛、活动500余场,引领产业发展前瞻方向。以会引才,大会活动辐射百万级AI开发者,汇聚创新创业活力。以会兴业,六年来,一大批重大产业项目签约落地,一大批创新产品首发首秀,一批重大应用场景发布,一大批项目实现产融对接;大会链接全球顶级资源,为上海人工智能发展注入蓬勃动能,也展示了上海积极抢抓通用人工智能机遇,加快推动世界级产业集群建设。

大模型、人形机器人重点领域取得突破

创新成果持续涌现

当前,大模型正引领新一轮人工智能变革。上海市经济信息化委主任张英介绍,本届大会特别设立大模型板块,以“大模型生态及创新落地应用”为主线,探讨通用大模型和垂类大模型创新研发、落地应用与商业推广的产业新范式。

在大模型领域,当前的研究热点有哪些?星环科技创始人、CEO孙元浩指出:“当前研究热点集中在三大方面,一是大模型相关的数据要素问题,二是扩展大模型能力边界,三是实现产业落地。”

大模型方面,目前上海已形成“1+4”通用大模型格局,即一款开源大模型,两款大模型已商用,另有两款在研。全市已有上海人工智能实验室“书生”、商汤“日日新”、稀宇科技“海螺问问”、阶跃星辰“跃问”等34款大模型通过备案。随着今年通用大模型数量逐步收敛,大批工业、金融、消费、教育、生活、宣传等领域垂类模型加快应用。

算力是人工智能的“燃料”,为此上海拿出三招——建立市级算力调度平台,对符合条件的智能算力中心,在能耗指标、资金支持方面开通绿色通道;对算力建设主体给予奖励;对于租用大模型的研发企业,经评估后给予最高10%的租用补贴。

语料数据方面,目前上海已开源“书生·万卷”等7批数据集,共4200亿Token高质量文本、1TB视频图文混合数据,赋能国内大模型创新。上海正组建大模型语料数据联盟,鼓励多元主体共同推动高水平语料数据要素建设,建立语料数据知识产权保护框架,充分利用区块链等技术,深化以贡献为导向的激励机制和评估认证机制,依托上海数据交易所建立语料数据交易板块。

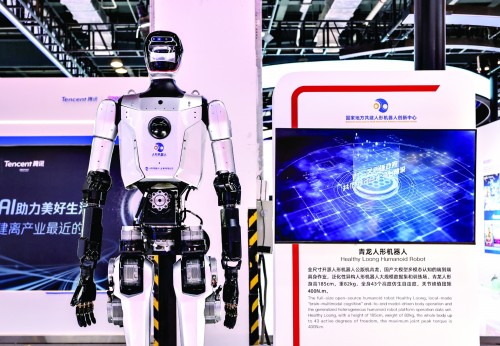

人形机器人方面,作为劳动力供给的替代品,人形机器人有望极大限度解放生产力。今年全国首个国家地方共建的人形机器人创新中心落子浦东,为人形机器人创新引领发展注入新动力,2023年国内发布了12款人形机器人,4款出自浦东,产业规模超过200亿元。

近两年来,上海涌现出多家人形机器人企业,从手、足、关节等多个模块积累了关键技术,并实现小规模量产,傅利叶GR-1、智元新创的远征A1、中电科21所的1号机器人、开普勒的先行者等多款通用人形机器人原型机发布,实现双足避障行走。如傅利叶智能科技有限公司研发的GR-1,高1.65米、重55公斤,拥有模拟人类体形的头部、躯干和四肢;上海非夕机器人科技有限公司专攻人形机器人的手臂部分,其研发的“拂晓”机器人系全球首台自适应机器人。

率先启动人工智能训练师职称评审和认定

培育多层次人才梯队

从国际人才市场及国内其他城市的人才流入来看,上海对人工智能、软件和互联网人才吸引力很强,已成为中国数字人才的主要孵化地,也是全球相关科学家在中国事业发展的重要选择地之一。其中,5G研发人才占全国的半壁江山,集成电路产业、芯片产业人才占全国的四成,人工智能领域人才占全国的三分之一。

在世界人工智能大会倒计时30天,上海市人工智能行业协会举办以“全球智选:WAIC千岗直招”为主题的发布会。本次千岗直招发布活动,通过各个渠道,截至目前已征集到首批1600余个岗位需求,并将通过WAIC官方宣介平台、海聚英才平台、GDC官方宣介平台、中智、外服、51job、猎聘等知名求职服务平台对外发布。

近年来,一批顶级专家和青年英才来沪发展,上海人工智能人才规模从10万人增长到25万人,约占全国1/3,全市14所高校成立人工智能研究院,10所高校设置相关专业,帮助更多的年轻人学习人工智能。高端人才培养方面,上海创立了人工智能中高级人才评审,已经评选了249位。

做强增量方面,上海也在全国率先启动人工智能训练师职称评审和认定,已经有450多人获得了这方面的认定。人工智能带来了一些创新的岗位,比如数据标注师、提示词工程师等,这些新兴岗位也为年轻人带来新行业中的新发展空间。

政策支持方面,上海也推出了相关的人才支持政策,比如对专业技术人员、管理人员、创新团队核心骨干和紧缺的高技能人才,给予重点落户政策。在奖励方面,实施了AI人才专项奖励,每年有2万多名关键岗位的核心人员拿到相关奖励。

首页

首页

放大

放大 上一版

上一版