有人准备了150份简历准备海投,有人已经通过网申有了offer……为全面落实党中央、国务院对高校毕业生就业创业工作的决策部署,落实《中共中央国务院关于实施就业优先战略促进高质量充分就业的意见》精神,推动2025届高校毕业生高质量就业,由中共上海市教育卫生工作委员会、上海市教育委员会主办,上海市学生事务中心、上海大学等单位联合承办的“勇往‘职’前,逐梦未来”——2025届上海市高校毕业生秋季校园招聘会前天在上海大学宝山校区举行。

青年报记者 刘昕璐

重点聚焦全程赋能

本次招聘会重点聚焦本市集成电路、生物医药、人工智能“三大先导产业”和电子信息、生命健康、汽车、高端装备、先进材料、时尚消费品“六大重点产业”等关键领域,吸引了1200余家企业参与,行业覆盖制造业、软件信息、金融服务、能源化工、科教文卫等多个领域。

其中国有企业300余家、世界500强企业50余家、中国500强企业近200家,“专精特新”企业200余家、高新技术企业500余家,共提供岗位数8000余个,用人需求3万余个。上海各高校组织学生前往会场求职,2.8万余名学生参加面洽,投递简历超24万份,达成初步意向近7000人次。

上海大学招生就业处副处长贺利告诉记者,2025届毕业生的就业服务工作很早就开始着手了,可以说,从暑假里就开始排摸学生求职意向,并与用人单位合作伙伴进行前期沟通,“他们在制定招聘计划,我们也在发布生源信息,通过双向奔赴,促进大学生的更高质量就业。”据悉,后续,学校也将结合学科专业的特点,进行更精准的服务,通过专项宣讲,有步骤地陆续开展各专场招聘。

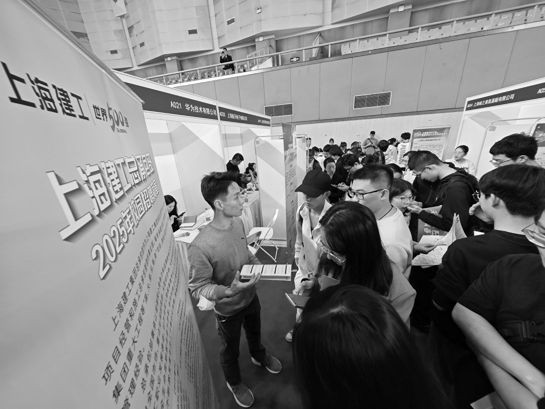

与此同时,“职业规划+实习见习+就业招聘”的全程赋能模式,“一站式”推进行业探索、个人规划与实习求职,不仅有助于广大高校毕业生挑选心仪岗位,也让用人单位第一时间深度感受到求职学生个人风采,高效觅得良才,推动高校毕业生求职进程。招聘会现场人头攒动,气氛热烈。毕业生们穿梭于各个展位之间,与企业代表积极交流,了解企业情况和招聘需求。

打造“全员”就业育人生态

启动仪式现场表彰了“筑梦计划”——上海市高校辅导员就业指导能力提升培训系列活动和“逐梦计划”——上海高校优秀大学生赴境外研学公益项目的6位优秀师生学员,以及首届全国大学生职业规划大赛中斩获金奖的6位上海师生选手。

“筑梦计划”——上海市高校辅导员就业指导能力提升培训系列活动旨在破解高校辅导员队伍“从校门到校门”的职业痛点,打造高校“全员”就业育人生态。目前系列培训已成功开展两期,累计结业学员共计200余人。而“逐梦计划”旨在拓宽学生国际视野,提升就业竞争力。学生们表示,这些项目不仅提升了专业能力,也开阔了视野,增强了就业信心。

“我是药学专业的,我主要投递的就是医药领域。”上海交通大学药学院应届硕士毕业生胡海是“逐梦计划”的一员,在他看来,这不仅是他人生的一次高光旅程,更是一场心灵的洗礼。在这段旅程中,他学会了如何将个人命运与时代脉搏紧密相连。在未来的职业道路中,他也将铭记这段经历所赋予自己的洞察与思考,以更加广阔的格局和坚定的步伐,去追寻梦想。

上海医药集团的人事招聘资深专家朱莉说,上海医药进校园招聘,在9月底已正式启动,今年招聘大概200多个岗位,昨天来到了现场,也收到很多同学的简历。此次,招聘岗位有集团的工培生,还有下属企业营销类、生产类、技术类、研发类的种种岗位,内容除了医药研发,还有一些制造类、技术类和质量方面的岗位。工培生主要是计划培养成未来的卓越工程师,扎根于一线业务,在技术岗位上服务一线。“我们今年的招聘除了希望同学具备扎实的专业知识外,也需要他们能够有在一线成长的心态,包括良好的沟通能力,以及对医药行业的热爱。我们也会精心通过制度性的培养计划来帮助他们快速地成长。”朱莉说。

政企校三方聚力

招聘会现场,代表本市“三大先导产业”的5家重点企业与复旦大学、上海交通大学、上海大学、上海建桥学院、上海东海职业技术学院的5名2025届毕业生代表进行现场签约,共同开启2025届高校毕业生就业征程。

据悉,上海市委、市政府在“十四五”规划纲要中明确提出,要重点打造以三大产业为核心的“9+X”战略性新兴产业和先导产业发展体系。为更好服务国家战略和上海产业发展需求,近年来,市教委统筹优化全市高等教育资源布局,聚焦集成电路、生物医药、人工智能等重点产业,强化重大发展产业专业供给。各高校也积极配合、优化学科专业设置,重点布局经济社会需求强、就业前景广、人才缺口需求大的学科专业发展。此次招聘会所在的上海大学,围绕上海市“3+6”新型产业体系,调整学科专业设置,在人工智能、生物医药、集成电路等重点产业推进人才培养,推动上海大学毕业生的就业竞争优势不断提升。

主办方表示,本次招聘会旨在为高校毕业生提供广阔的就业平台,也为上海产业发展注入新的活力。下一阶段,上海将进一步完善就业优先政策,联合本市各相关部门抢前抓早,把握校园招聘的宝贵时机,汇聚各方力量,加大政策支持和工作力度。同时,全市各高等院校将协同努力,根据不同学科、层次和行业特点,分片区精心组织各类专场招聘活动,共同推动本市高校毕业生就业工作,为2025届高校毕业生高质量充分就业保驾护航。

首页

首页

放大

放大 上一版

上一版