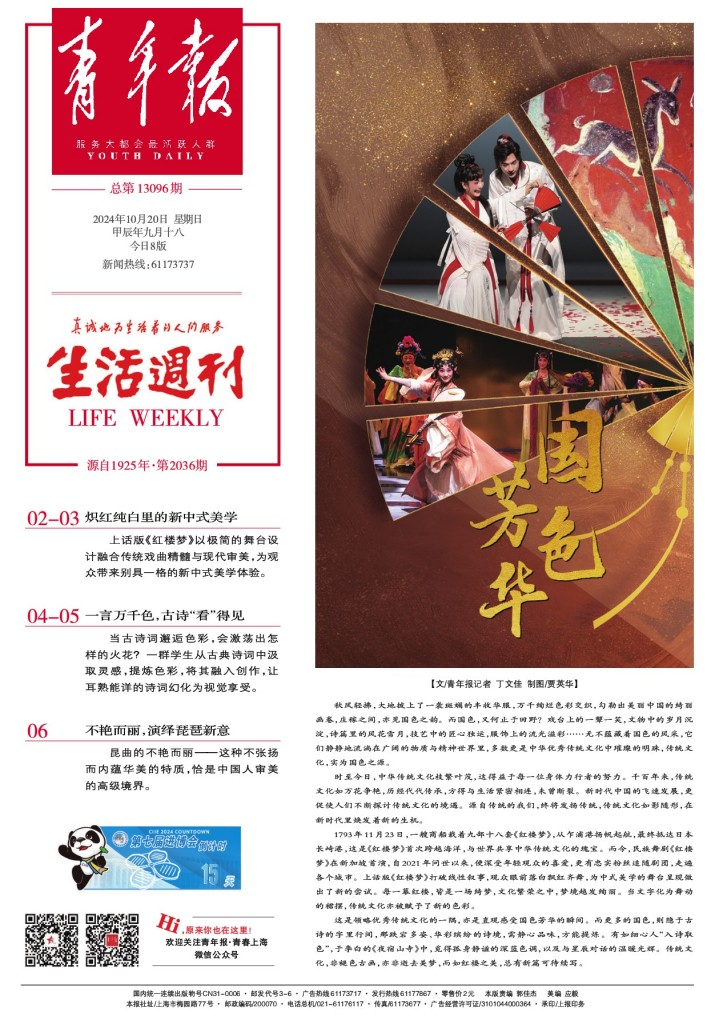

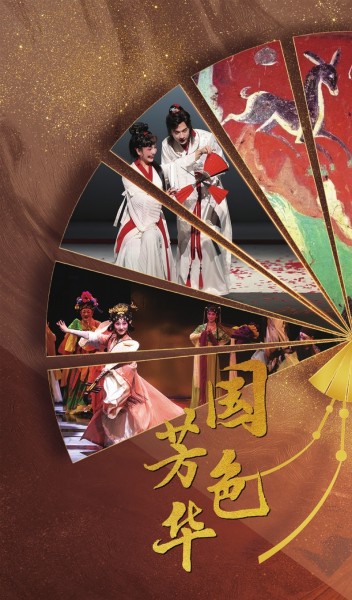

【文/青年报记者 丁文佳 制图/贾英华】

秋风轻拂,大地披上了一袭斑斓的丰收华服,万千绚烂色彩交织,勾勒出美丽中国的绮丽画卷,庄稼之间,亦见国色之韵。而国色,又何止于田野? 戏台上的一颦一笑,文物中的岁月沉淀,诗篇里的风花雪月,技艺中的匠心独运,服饰上的流光溢彩……无不蕴藏着国色的风采,它们静静地流淌在广阔的物质与精神世界里,多数更是中华优秀传统文化中璀璨的明珠,传统文化,实为国色之源。

时至今日,中华传统文化枝繁叶茂,这得益于每一位身体力行者的努力。千百年来,传统文化如万花争艳,历经代代传承,方得与生活紧密相连,未曾断裂。新时代中国的飞速发展,更促使人们不断探讨传统文化的境遇。源自传统的我们,终将发扬传统,传统文化如影随形,在新时代里焕发着新的生机。

1793年11月23日,一艘商船载着九部十八套《红楼梦》,从乍浦港扬帆起航,最终抵达日本长崎港,这是《红楼梦》首次跨越海洋,与世界共享中华传统文化的瑰宝。而今,民族舞剧《红楼梦》在新加坡首演,自2021年问世以来,便深受年轻观众的喜爱,更有忠实粉丝追随剧团,走遍各个城市。上话版《红楼梦》打破线性叙事,观众眼前落白飘红齐舞,为中式美学的舞台呈现做出了新的尝试。每一幕红楼,皆是一场绮梦,文化繁荣之中,梦境越发绚丽。当文字化为舞动的裙摆,传统文化亦被赋予了新的色彩。

这是领略优秀传统文化的一隅,亦是直观感受国色芳华的瞬间。而更多的国色,则隐于古诗的字里行间,那跌宕多姿、华彩缤纷的诗境,需静心品味,方能提炼。有如细心人“入诗取色”,于李白的《夜宿山寺》中,觅得孤身静谧的深蓝色调,以及与星辰对话的温暖光辉。传统文化,非褪色古画,亦非逝去美梦,而如红楼之美,总有新篇可待续写。

首页

首页

放大

放大 上一版

上一版