【文/青年报记者 丁文佳 图/新华社】

习近平总书记在2014年10月15日文艺工作座谈会上指出,“文艺创作方法有一百条、一千条,但最根本、最关键、最牢靠的办法是扎根人民、扎根生活。”对于“人民”这一概念,总书记有着深刻的阐释:“人民不是抽象的符号,而是一个一个具体的人,有血有肉,有情感,有爱恨,有梦想,也有内心的冲突和挣扎。”

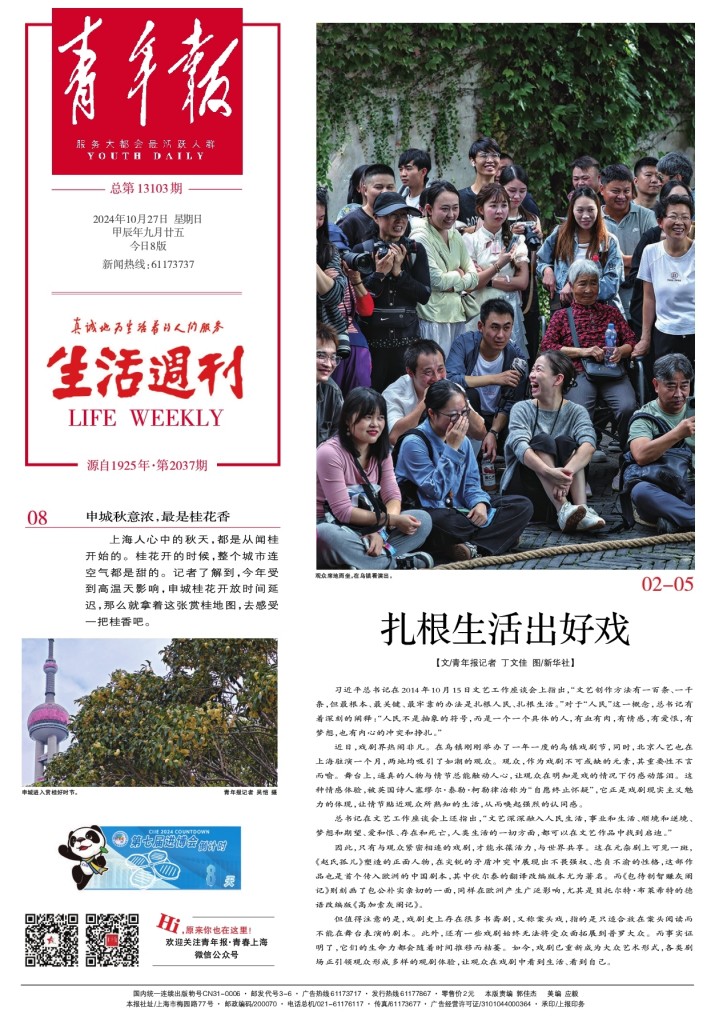

近日,戏剧界热闹非凡。在乌镇刚刚举办了一年一度的乌镇戏剧节,同时,北京人艺也在上海驻演一个月,两地均吸引了如潮的观众。观众,作为戏剧不可或缺的元素,其重要性不言而喻。舞台上,逼真的人物与情节总能触动人心,让观众在明知是戏的情况下仍感动落泪。这种情感体验,被英国诗人塞缪尔·泰勒·柯勒律治称为“自愿终止怀疑”,它正是戏剧现实主义魅力的体现,让情节贴近观众所熟知的生活,从而唤起强烈的认同感。

总书记在文艺工作座谈会上还指出,“文艺深深融入人民生活,事业和生活、顺境和逆境、梦想和期望、爱和恨、存在和死亡,人类生活的一切方面,都可以在文艺作品中找到启迪。”

因此,只有与观众紧密相连的戏剧,才能永葆活力,与世界共享。这在元杂剧上可见一斑,《赵氏孤儿》塑造的正面人物,在尖锐的矛盾冲突中展现出不畏强权、忠贞不渝的性格,这部作品也是首个传入欧洲的中国剧本,其中伏尔泰的翻译改编版本尤为著名。而《包待制智赚灰阑记》则刻画了包公朴实亲切的一面,同样在欧洲产生广泛影响,尤其是贝托尔特·布莱希特的德语改编版《高加索灰阑记》。

但值得注意的是,戏剧史上存在很多书斋剧,又称案头戏,指的是只适合放在案头阅读而不能在舞台表演的剧本。此外,还有一些戏剧始终无法将受众面拓展到普罗大众。而事实证明了,它们的生命力都会随着时间推移而枯萎。如今,戏剧已重新成为大众艺术形式,各类剧场正引领观众形成多样的观剧体验,让观众在戏剧中看到生活、看到自己。

02-05

首页

首页

放大

放大 上一版

上一版