【文/青年报记者 冷梅 图/受访者提供】

在赣南脐橙飘香的日子,2024年11月21日-12月1日,会昌戏剧小镇迎来了第二个戏剧季。伊水流淌的勃勃生机,围绕小镇的古城墙,三百年历史的两棵古榕树,古朴的赖氏老屋与宗祠,折射出历史的影像,也承载着几代会昌子弟迁徙的往事。

著名戏剧人赖声川,是会昌戏剧小镇的发起人。游子情、戏剧梦,当年父亲从这里出发,走向世界,如今,作为儿子,赖声川又带着父亲的归根夙愿,从世界回到会昌。如果说,乌镇戏剧节是赖声川、陈向宏、黄磊、孟京辉一群人一起造梦,会昌戏剧小镇更像是赖声川一个人的寻根之旅。

改革开放初期,在美国求学的赖声川收到会昌老家叔叔的家书。1996年,赖声川与哥哥赖声羽开启会昌寻亲。如今,赖家当年老宅被完整保留,古老祠堂变身园林剧场,昔日印刷厂改建成会剧场,来自世界各地的戏剧家,带着梦幻般的杰作,来到这个赣南小镇,开启跨越时空的“光合作用”。

“戏在身边,好在远。”短短不到一年,会昌戏剧季进入到第二季,犹如海报中大榕树下深埋地下的灯泡装置一般,改变正在悄然发生。小镇已不再寂静无声、偏安一隅,它被戏剧点亮,再次启动。那些因为鲜少看到外国人不停驻足回望的当地居民,正在慢慢接纳全世界的艺术家,第一次开怀奔向世界。

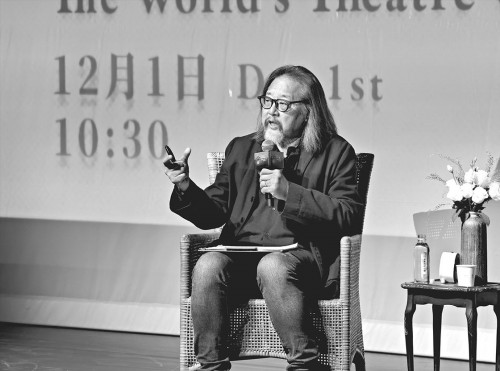

12月1日,会昌戏剧季收官日,三位世界剧场大师展开“世纪对谈”,主题为《世界剧场在中国的一个小镇》。他们畅聊了剧场缘起、对当代剧场的看法以及会昌戏剧小镇未来的可能性。83岁的罗伯特·威尔逊,70岁的赖声川,67岁的罗伯特·勒帕吉,三位戏剧大师加起来的剧场经验已超过100年。

美国先锋戏剧大师罗伯特·威尔逊说:“戏剧是一个改变人生的事件。这个世界上有太多事情把我们分裂,但艺术和文化会把我们联合在一起,我们人类从古到今都是如此——一个戏剧节可以成为面对世界的一扇窗户。”他认为,作为艺术家的责任就是不断发问,“我们在做什么?”

赖声川说:“戏剧,就是把社会的脉,它有一种特殊的语言,是灵魂对灵魂说话。当社会存在巨大空洞时,来自思想深处的力量,也是戏剧存在的意义。剧场就是仪式,仪式能把人类推向未来。”

罗伯特·勒帕吉说:“剧场就是一个社会面对另一个社会。我们今天解释剧场,就是跟电影、音乐相比,大家坐在一起看一部电影,台下的人不管在笑、在哭,都无法改变银幕上的东西。但在剧场它改变一切,台上的人会被台下影响,戏剧会带给人转化。”他甚至还感谢会昌让他与昔日偶像罗伯特·威尔逊能够正式重逢。他总是铭记着罗伯特·威尔逊的名言:“一座城市应该有两样东西,一颗钻石和一个苹果。”正因这句话,让“当代最具影响力的天才型创作者”罗伯特·勒帕吉把位于加拿大魁北克的剧院取名魁北克钻石剧院。

即便不用总结以上金句,能在一个中国赣南名不见经传的小镇,同时集齐世界剧坛的三位顶尖大师,便已经是在创造历史,迎来一个戏剧小镇的新传奇。

一位于都观众的眼泪

青年报:2024年1月5日会昌戏剧小镇正式开幕,10个月后,迎来第二季。我们惊喜地发现,育人方面除了上剧堂,你在这里还发起创办了全国唯一的“和声戏剧技术学院”。短短数月,这里一点一滴正在发生变化。

赖声川:确实,有一件事正在发生,而它的迅速超乎我想象,这就是戏剧对这座古老小镇产生的化学作用。它与乌镇戏剧节以年办节的节奏不太一样,理想的状态是每年有两季,除了两季之外,不敢说周周有戏,但几乎月月有戏,随时都能在小镇家门口看戏。不图很快,慢慢看到戏剧对这里发生“光合作用”。

这个位于赣州靠近福建的小镇,交通并不发达。但是正是它的“远”,也让远处海外的国际艺术团队心向往之,这种安静非常适合创作。第二季,我们邀请到67岁的加拿大国宝级戏剧大师罗伯特·勒帕吉。我跟他说,真的辛苦了!他从加拿大东部先飞中国香港,再从香港转战会昌小镇,到达时已凌晨2点。83岁的世界级戏剧大师罗伯特·威尔逊来自美国德州,近来腿脚不太好,坐着轮椅也来到这里,每天保持高强度的工作状态。这个小镇,虽然封闭,确实有着它小小的魅力。

一位来自于都的观众令我印象深刻。于都县距离会昌大概1.5小时车程。他拉住我的手,感慨万千:“两天三夜,我带着家人来会昌看戏。看完来自波兰‘山羊之歌’剧团的《评论哈姆雷特》之后,忍不住直掉眼泪。这部世界之作,如果是在纽约、上海、北京上演,那再正常不过,能在赣南的家门口看到,太不可思议了。”

会昌戏剧小镇的口号就是:“戏在身边,好在远。”海报里,守护这座小镇的是300多年的智慧大榕树。它的根茎之下,是一个大大的灯泡装置,它就是我们正在酝酿的事情。灯泡正在慢慢地丰润土壤,它的亮光先发端于地下,而非先照亮外边的世界。我原本以为要等上5-10年才能看到它不断发酵,没想到变化来得更快一些。

另外一个让我感动的故事,是关于一个小女孩的。一位四年级的小学生,从第一季开始,就和妈妈坚持看遍会昌小镇的戏剧作品。看莎士比亚,也看契诃夫。妈妈原本以为她可能会看不懂,但是小女孩坚持要看,戏剧的种子就这样种下了。这是很好的信号和戏剧启蒙。在剧场里,可以看到“世界”。就像海报里所诠释的,我们把世界戏剧带到会昌,在这里建戏剧学校,培养专业技术人才,目的都是要在土壤之下做好一个戏剧生态,然后大树才会枝繁叶茂、开花结果。透过戏剧艺术,给予小镇更多可能性。

一条归乡的戏剧之路

青年报:会昌是你父亲的家乡,是他海外游历生涯的起始,这里有你的故乡情怀,有赖家老屋,也有古老宗祠。在宗祠改造的园林剧场做一版独属于会昌记忆的作品《镜花水月》,缘起为何?

赖声川:有时,是冥冥之中注定的机缘。直到改革开放后,我在美国读书时收到家乡的叔叔来信,才重新与家乡连接上。看到赖氏宗祠,我就有了灵感,希望为它定制一部属于会昌子弟几代人迁徙与记忆的故事。当时,大家都希望我把这部戏放在新落成的会剧场演出,但是我坚持一定要放在园林剧场。奇妙的是,这部戏今年1月在会昌完成全球首演,我近来读到一篇文章,讲到赣州话剧社的发起,当时话剧社的副社长就是我父亲,话剧社在会昌的演出就在当时的赖氏宗祠,如今的园林剧场。似乎有一种无形的力量推动着缘分的发生。你以为一切皆为偶然,却有着不可思议的机缘。

回到《镜花水月》,创作灵感自然而然。我想好的主题就是“打工人”,这是会昌这座小镇繁衍迁徙几代之后不断被复刻的故事。他们成长出走,去沿海城市打工,攒了一些积蓄回乡,下一代又重复着类似的人生轨迹。我希望这部作品,看见历史,同时关照当下,反思会昌年轻人如今的处境,历史浪潮下的人生选择。这个题材其实命题很大,像一部“小如梦”(赖声川著名作品《如梦之梦》)。古老的宗祠,伴着日落时间,园林剧场大门徐徐拉开,一把把会昌人家的老椅子,五米多宽的方形舞台,被观众包围着,雨水顺着宗祠的天井哗哗落地。这个故事诉说着会昌子弟的城市迁徙,也诉说着每个人的故事。一段人生轨迹,一部家族历史,不断地轮回。

一剂浮躁社会的“药方”

青年报:理想也许很丰满,现实却经常骨感。单纯拿路程来说,上海距离会昌近1000公里,真的好“遥远”。怎样把人引到会昌,让这座闭塞小镇的文化慢慢润起来热起来,这条“回家”的路其实并不好走。如何保持内心的节奏,能沉得住气吗?

赖声川:全国范围内有各种各样的文旅小镇项目,如何让赣南地区形成新的文化创意中心,将会昌变成一个新创意作品的孵化中心,是我一直在思考的问题。大家都要绩效,甚至都从绩效去衡量一个文化项目的成功与否,这条路径是否能走通,我不敢妄下定论。短短不到一年时间,从会昌戏剧小镇开幕到戏剧季做到第二季,我们怎么去量化它的价值?四年级小学生的看戏体验,于都观众的眼泪是否可以被量化?即便不能被量化,我依然觉得它的价值太大了。

正是这种无法量化的文化价值,让我,也包括罗伯特·威尔逊、罗伯特·勒帕吉把这个小镇当做创意孵化的“试验田”。邀请《887》导演罗伯特·勒帕吉时,我提前跟他打过“预防针”,说这里非常遥远,但他欣然接受。罗伯特·威尔逊在这里开启长期的驻镇创作,面向全球招募演员,最新舞台作品将在会昌完成创作,并于2025年5月会昌戏剧季进行世界首演。还有更多的艺术创作者向我表达了对这里的兴趣,甚至有剧团之间的合作。

算法时代,如今人们沉迷于短视频的套路,划一划手机屏幕,世界就在你眼前,每个人都靠着“一根手指头活着”。正因此,剧场才有它存在的价值和意义。让你逃出虚拟世界,走到线下,感受人与人之间真正的情感联结,反思生命的意义。我想说,文化很重要,它不止于在讲我自己所处的行业。物质世界会带给你很多焦虑和压力,别忘了还有一个更大的世界叫做精神世界。在这里,有文学、戏剧、美术、音乐……包揽万物, 从古到今,它是人类智慧的精华,得以流传至今,你多接触这些东西,也许很多人生的答案就藏在里面。你可以变得很充实,也能够对抗焦虑,人生的诸多终极解法其实都不在于物质。

首页

首页

放大

放大 上一版

上一版