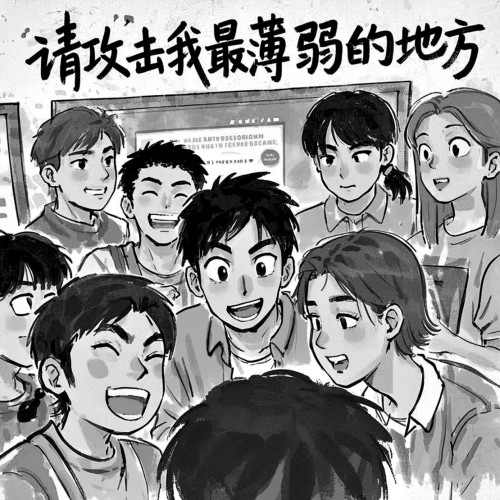

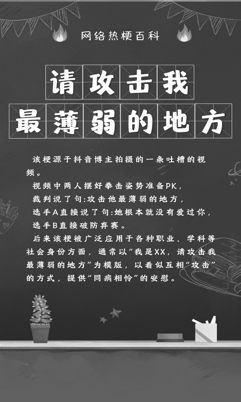

近日,一种奇妙的网络现象悄然流行开来,在“我是×××,请攻击我最薄弱的地方”这一话题下,几乎汇聚了各个圈子的年轻活跃用户,“×××”中可填入的内容百无禁忌,无论是大众熟知的专业职业,还是小众的兴趣爱好,参与者都能在这个话题下“找恶评”。这般主动“求虐”的发言帖却有着极高的互动量。评论区里,有人精准吐槽,有人边痛边笑,有人呼朋唤友,也有人表示,“上了一天班,看到这些评论,天都塌了。”

这一句句看似有些自讨苦吃的表达,为何能吸引这么多人参与讨论?这些年轻人又为何热衷于将自己的弱点毫无保留地坦露于大众视野之下,甚至还主动邀请他人来“攻击”呢?

青年报实习生 孙思毓 首席记者 范彦萍

压力宣泄

化“攻击”为心灵“解压阀”

每个人在生活中或多或少都会面临一些自身难以处理的问题时,这些问题常常悬而未决,时时如鲠在喉,消极负面情绪便随之不断堆积,这时就需要寻找一个“解压阀”。

小红书资深用户蒋女士第一次刷到“请攻击我最薄弱的地方”这个话题时,第一反应是觉得奇怪,“有一种找虐的感觉”。可随着刷到的次数增多,她开始发觉其中的趣味了。这些帖子的评论与互动让她“能够很清晰地感觉到众生百态”。不同于夸奖时的斟酌,“在攻击到薄弱点的时候,大家都会非常积极,绘声绘色,非常有画面感,所以可以清晰地感知到他人对于某样事物或者某一身份的痛点。”

博主小罗也有同感,“我是×××,请攻击我最薄弱的地方”这个话题增进了他对不同职业、不同人群的了解。通过评论区形形色色的“攻击”,他可以更清楚地认识那些陌生的职业及其身份背后真实的一面。

现代社会如同一台高速运转的庞大机器,快节奏的生活方式驱赶着人们不断地向前奔跑,这无疑给年轻人带来了一定的压力。堆积如山的学业任务、职场中激烈的竞争角逐,还有生活里琐碎繁杂的日常事务,都让他们急需一个合适的出口来宣泄。而“请攻击我最薄弱的地方”,恰恰成为了他们在这纷繁复杂的生活中,宣泄情绪、释放压力的特殊且有效的途径。

大学生小吴和小秦都参与过“我是×××,请攻击我最薄弱的地方”这一话题的互动。小吴表示,“大家的评论都挺幽默的,互动也比较有意思。参与网络上的这种互动,也在一定程度上缓解了生活中的焦虑。”每个人在生活中或多或少都会面临一些自身难以处理的问题,这些问题常常悬而未决,时时如鲠在喉,消极负面情绪便随之不断堆积,这时就需要寻找一个“解压阀”。小吴觉得,因为推送机制的缘故,评论区中的人往往有着相同的薄弱点,或者与发帖人身份有关联性。大家并非尖锐地互相批评,而是一种向内的自我嘲讽,并没有外化成为对他人的人身攻击,反倒是一种非常温和的,且带有圈层性的情绪排解方式。

小秦也表示,“从评论中也找到一点安慰”“因为大家都很痛苦,所以个体的痛苦就被泛化了”。由于“我是×××,请攻击我最薄弱的地方”的相关帖子,往往聚焦于某一特定群体。那些“攻击”也往往是面向群体的,作为处于其中的个体,她也不会精准对号入座,更不会觉得被网友针对了,所以内心并不会起什么波澜。

在现实生活中,我们往往有着种种顾虑,担心给他人带去麻烦或不愉快,于是便将自己的负面情绪小心翼翼地隐藏起来。而网络的匿名性和相对宽松的环境,为不同群体提供了毫无顾忌坦露自身脆弱的宝贵机会。这种主动邀请网友“攻击”自己的行为,看似是在自讨苦吃,实则是巧妙地将外界可能的批评转化为一种情绪的宣泄渠道,把内心的压抑、郁闷情绪,通过他人的回应释放出去,让自己能够以更为轻盈的姿态,重新面对生活的重重挑战,在压力之下为自己找到一种别样的“解压阀”。

在刚刚过去的上海两会上,记者也把问题带到了会场。市政协委员、上海申浩律师事务所高级合伙人张玉霞表示,这样的社交方式其实既是自嘲也是化解刻板印象,同时也是一种脱敏,或者是一种集体治愈。真正能够攻击到最薄弱地方的人恰恰是同类,所以这也是同类之间的一种相互认同和治愈。

她认为,当下年轻人建立人脉与社交圈,通常都来源于自发的想法、愿望和兴趣。当面临困境时,他们既独立又抱团。其独立体现在,年轻人已经不再像以往那样,明显置身于一个大型集体之中。这些原子化的个体看似孤独,身边缺乏伙伴的支持力量,然而,在他们所处的小群体范围内,存在着包括心理、精神层面的支持力量和支持系统。而且,彼此的关心方式也不再局限于传统的慰问、送礼品水果等,而是采用带有攻击性、自嘲性的非传统方式。但奇妙的是,他们之间能够接受、理解这种方式,用它打交道并借此消解痛苦。

对于在互联网上主动“求虐”的年轻人,张玉霞认为外界不必过于忧心。要知道,人与人之间有着巨大的差异,不光是代际之间的不同。每个人都会有自己独特的生活、社交方式。只要不违反法律强制性规定,都理应得到尊重。倘若这种方式是良性的,对年轻人的心理健康是有帮助的。

同时,张玉霞也给出了自己的理性思考,“任何事情都过犹不及。”她说,“在所谓的‘攻击’行为里,大家必须恪守法律底线,防止侵害个人隐私,避免其最终发展成为网络暴力。”受访博主小罗提道,在自己发布的帖子下,评论区的风向出乎他的意料。原本他只是分享对学科未来发展的忧虑,仅仅因为配图是一张自拍,就遭到了无端的外貌攻击。面对这些恶意评论,小罗满心困惑,实在无法理解为何会出现这样的情况。

自我认知

在群体反馈中锚定人生坐标

在那些所谓的“攻击”里,似乎有着更真实的温度。他人的视角,带给她许多意想不到的思考方式,让她在迷茫之中隐隐看到一条路,她知道无论结果如何,总得先开始前行。

时代瞬息万变,竞争汹涌激烈,观念百花齐放……年轻人的迷茫与困惑并不难以被观察到,如漂泊在茫茫大海上的小船,是随波逐流还是借机锚定人生航向?当代年轻人面临着前所未有的挑战与机遇,而对于自我认知的探寻,已然成为他们在成长航程中不可或缺的“航海图”。“请攻击我最薄弱的地方”这一乍听之下颇为奇怪的话题,或许是他们主动寻求外界反馈,以期完善自我认知、助力自身茁壮成长的独特路径。

在广袤的信息海洋中,年轻人总是看似有无限选择,又往往被各种现实条件所束缚。该成为什么样的自己?该选择怎样的路?以大学生小胡为例,在大四这个特殊的时期,同学们有的考研,有的考公,有的求职,好像身边的人都迅速地走上了分叉路,这让她一度陷入茫然。当选择走向求职这条路后,她依然有些犹疑,该去哪里投简历,投什么岗位的简历,要不要先去“刷”个实习经历?然而,仅仅依靠自己,犹如在迷雾中摸索,往往存在诸多局限。她瞻前顾后,难以做出决定。

而在“请攻击我最薄弱的地方”的这个话题下,小胡看到许多和她一样即将毕业,或是来自相同专业、同样有些迷茫的年轻人。同时,她也收获了许多来自他人的宝贵建议。在那些所谓的“攻击”里,似乎有着更真实的温度。他人的视角,带给她许多意想不到的思考方式,让她在迷茫之中隐隐看到一条路,她知道无论结果如何,总得先开始前行。

同为大四学生的小魏作为资深网络冲浪选手,近来也频繁刷到这个话题。她认为,这种网络现象的本质是一种寻求认同,寻求群体归属感的社交行为。因为大部分情况下,能看到的评论都是一种所谓“标签化”“符号化”的身份认同,而且通常以戏谑的方式被表达出来。“我认为现在的年轻人是很茫然的,包括我自己,也很难在社会中找到属于自己的立足点。”她解释道,“但是人是社会性动物,是需要在整个社会运作的过程中有自己的定位,标签化的这个过程是较为迅速建立起自我认知的一个方法,很多人乐于玩这个梗也无可厚非。”

话题下的相关内容,看起来有些不着边际,但部分对话其实以玩笑的方式,展现出了一些浏览者作为某种身份会遇到的“坑”,如果能意识到并且避免也是不错的。但小魏也有所担忧,若一些人在自我认知构建不是很完善的情况下,接收到这些良莠不齐的信息,可能会刻意向着那些方向去塑造自己的人格,每个人的成长路径都是千差万别的,一味地模仿和靠拢可能会在某一天让自己陷入迷茫和自我怀疑。

她认为,网络上的许多表述都是盲目跟风,发布者只是觉得好玩,或是出于想引起关注的目的。有些发布者自己都没有进行过审慎的思考,也没有相关经历,发布的内容价值可谓微乎其微。她更希望每个人都能在成长的路上不断前进,不为外物所干扰地成为自己。

情感共鸣

借集体相拥驱散孤独寒意

如今的年轻人十分在意个人的生命体验,他们需要被认可,被他人、社会和家庭关注。但身边总有种种困惑,于是他们在网上发出心声。他们聚集在评论区,仿佛找到知己,找到自己内心缺失的那一种声音。

互联网打破了现实生活中地理与社交圈子的重重局限,将五湖四海的人们汇聚在同一个虚拟空间里。然而,这也使得社交变得更加复杂和多元,如同一个万花筒,呈现出形形色色的交往模式。在互联网这片虚拟的社交海洋中,年轻人为何会选择用“请攻击我最薄弱的地方”这样独特的话语来开启社交互动的大门呢?

市人大代表、金山区松隐小学教师丁向阳表示,“请攻击我最薄弱的地方”这个话题在网络上走红,是当前的年轻人对现状的一种无可奈何,对无法改变自身现状的一种自嘲。

“现在的年轻人跟我们那辈不一样。”他分析道,有时会催生所谓的“摆烂”现象。有的年轻人觉得,即便与父母交流,父母也无法感同身受。于是“我是×××,请攻击我最薄弱的地方”的梗便应运而生。“我个人感觉这个梗是一种自嘲,没有其他意义。部分年轻人希望通过这种方式,在网上引起话题的共鸣,起到相互宣泄或者交流的作用。”他表示。

如今的年轻人十分在意个人的生命体验,他们需要被认可,被他人、社会和家庭关注。但身边总有种种困惑,于是他们在网上发出心声。他们聚集在评论区,仿佛找到知己,找到自己内心缺失的那一种声音。他们可能内心原有的那份颓败感也随之消失。对他们而言,在网上发起这样的话题,能让心情得到暂时的放松。

年轻人对此也有同感。法学生小吴在上网过程中发现,这类帖子下聚集的大多是同类人。比如在“我是法学生,请攻击我最薄弱的地方”的帖子下,评论参与者大都同为法学生,大家聚在这个帖子下面,讨论共同的痛点。这种讨论方式让他产生了强烈的共鸣。来自同类的“攻击”,反而更接近一种幽默的调侃,整体讨论的氛围也很轻松。而在帖子下,发现与自己相似专业,相似年龄的人也会有同样的困惑时,“我会觉得自己并不会那么的孤独,那么的无助,因为这是一个大家共同所面对的问题”。当问及有没有什么让他比较意外的攻击点时,他摇头表示那些“攻击”其实都是意料之内的。

有同样感受的还有小罗,作为一名小红书博主,在这个现象流行之初,他就敏锐地捕捉到了热点。在一番检索下,他决定将被攻击的薄弱点设定为“我是学哲学的”。当被问及在发布帖子前是否有预设过会遭遇哪些“攻击”,他坦然表示有,“一方面是这个专业不太容易找工作;另一方面人们可能会有一些刻板印象,认为我是以哲学来彰显独特品位的那种人,会说:‘你学哲学不就是为了装吗’;第三是有人或许会质疑哲学专业的必要性,比如说‘学哲学和学心灵鸡汤有什么区别’之类的。”帖子发布后,热度出乎他所料,但评论区里的“攻击”却大多不出他所料。

他直言,评论区所提出的“薄弱点”其实并未能攻击到他。对他而言,“这些焦虑和困惑已经常态化了,对我来说,它们不是让我心急如焚的事情,只是每天伴随着我的烦恼,并不能引发我的焦虑或者抑郁。”看到评论区那么多人将这些烦恼书写出来,他感受到了一种情绪的舒缓,就像是一场集体的抱团取暖。他未曾想到,社会上居然有那么多人也共同关注过他生活之中的焦虑,或者说“那么多人正在与我共同经历”,这让他在某种意义上感到“松了一口气”。

对于这样的网络自嘲行为,上海大学中文系教授成庆表示,勇敢坦露自己所忧虑的弱点,从而引发有着相同感受的人的共鸣与交流,其实是对互联网所营造的“美好人生”的一种情绪反弹。在社交媒体上,人们总是倾向于展现自己生活中美好的一面,以获得他人的认可,但这是一种高度强化个体意识的思维模式,越是想表现出自我生活的优越性,其实越把自己和他人隔绝开来,形成对立。因此,“示弱”反而是让大家认识到真实的生命都有某些普遍性的无力感,这反而能让年轻人感受到共鸣与连接。这种自嘲和求虐不过是在社交媒体上恢复起一种对人生的正常描述,也是对过去社交媒体运作模式的一种反抗与调整。

首页

首页

放大

放大 上一版

上一版