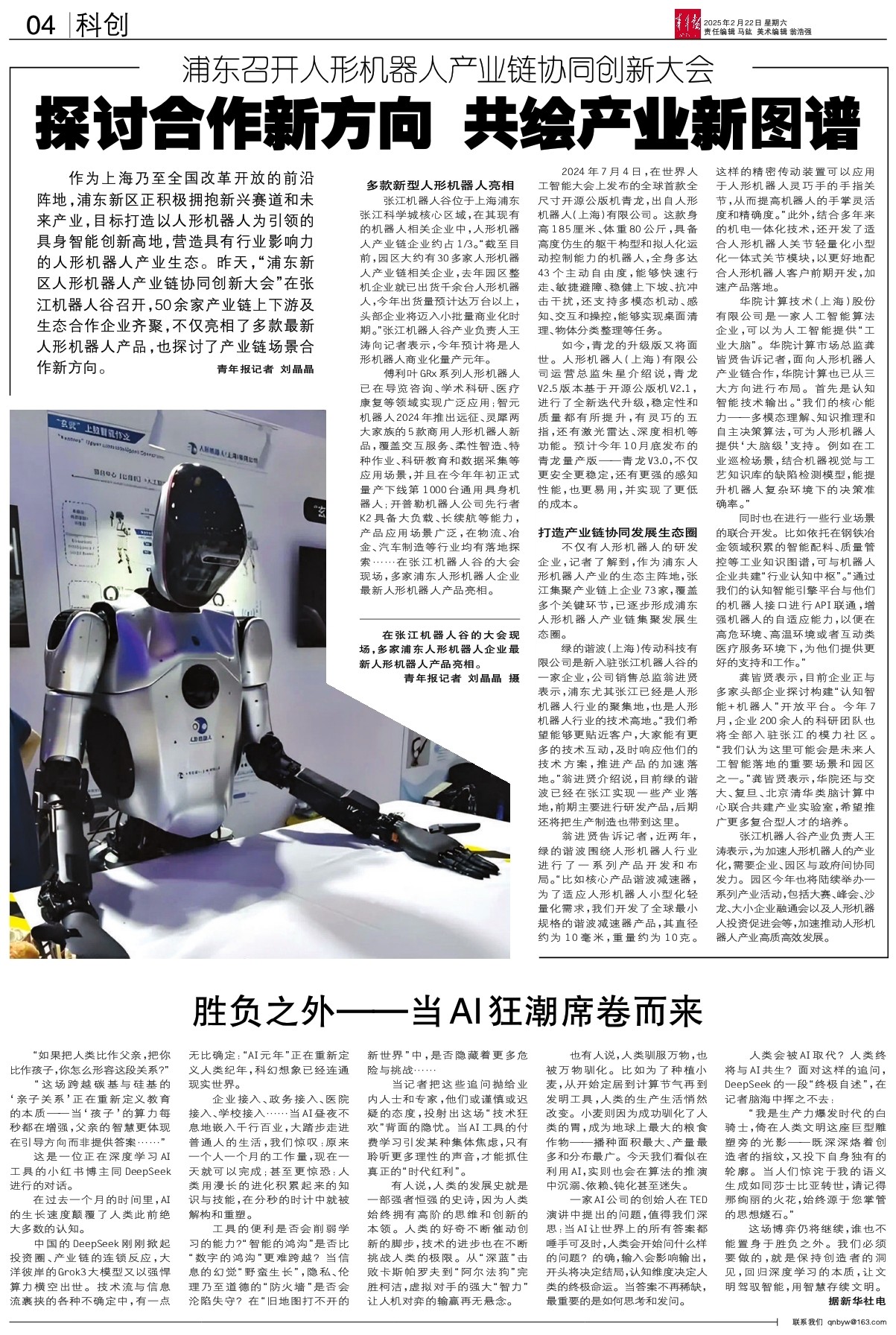

作为上海乃至全国改革开放的前沿阵地,浦东新区正积极拥抱新兴赛道和未来产业,目标打造以人形机器人为引领的具身智能创新高地,营造具有行业影响力的人形机器人产业生态。昨天,“浦东新区人形机器人产业链协同创新大会”在张江机器人谷召开,50余家产业链上下游及生态合作企业齐聚,不仅亮相了多款最新人形机器人产品,也探讨了产业链场景合作新方向。

青年报记者 刘晶晶

多款新型人形机器人亮相

张江机器人谷位于上海浦东张江科学城核心区域,在其现有的机器人相关企业中,人形机器人产业链企业约占1/3。“截至目前,园区大约有30多家人形机器人产业链相关企业,去年园区整机企业就已出货千余台人形机器人,今年出货量预计达万台以上,头部企业将迈入小批量商业化时期。”张江机器人谷产业负责人王涛向记者表示,今年预计将是人形机器人商业化量产元年。

傅利叶GRx系列人形机器人已在导览咨询、学术科研、医疗康复等领域实现广泛应用;智元机器人2024年推出远征、灵犀两大家族的5款商用人形机器人新品,覆盖交互服务、柔性智造、特种作业、科研教育和数据采集等应用场景,并且在今年年初正式量产下线第1000台通用具身机器人;开普勒机器人公司先行者K2具备大负载、长续航等能力,产品应用场景广泛,在物流、冶金、汽车制造等行业均有落地探索……在张江机器人谷的大会现场,多家浦东人形机器人企业最新人形机器人产品亮相。

2024年7月4日,在世界人工智能大会上发布的全球首款全尺寸开源公版机青龙,出自人形机器人(上海)有限公司。这款身高185厘米、体重80公斤,具备高度仿生的躯干构型和拟人化运动控制能力的机器人,全身多达43个主动自由度,能够快速行走、敏捷避障、稳健上下坡、抗冲击干扰,还支持多模态机动、感知、交互和操控,能够实现桌面清理、物体分类整理等任务。

如今,青龙的升级版又将面世。人形机器人(上海)有限公司运营总监朱星介绍说,青龙V2.5版本基于开源公版机V2.1,进行了全新迭代升级,稳定性和质量都有所提升,有灵巧的五指,还有激光雷达、深度相机等功能。预计今年10月底发布的青龙量产版——青龙V3.0,不仅更安全更稳定,还有更强的感知性能,也更易用,并实现了更低的成本。

打造产业链协同发展生态圈

不仅有人形机器人的研发企业,记者了解到,作为浦东人形机器人产业的生态主阵地,张江集聚产业链上企业73家,覆盖多个关键环节,已逐步形成浦东人形机器人产业链集聚发展生态圈。

绿的谐波(上海)传动科技有限公司是新入驻张江机器人谷的一家企业,公司销售总监翁进贤表示,浦东尤其张江已经是人形机器人行业的聚集地,也是人形机器人行业的技术高地。“我们希望能够更贴近客户,大家能有更多的技术互动,及时响应他们的技术方案,推进产品的加速落地。”翁进贤介绍说,目前绿的谐波已经在张江实现一些产业落地,前期主要进行研发产品,后期还将把生产制造也带到这里。

翁进贤告诉记者,近两年,绿的谐波围绕人形机器人行业进行了一系列产品开发和布局。“比如核心产品谐波减速器,为了适应人形机器人小型化轻量化需求,我们开发了全球最小规格的谐波减速器产品,其直径约为10毫米,重量约为10克。这样的精密传动装置可以应用于人形机器人灵巧手的手指关节,从而提高机器人的手掌灵活度和精确度。”此外,结合多年来的机电一体化技术,还开发了适合人形机器人关节轻量化小型化一体式关节模块,以更好地配合人形机器人客户前期开发,加速产品落地。

华院计算技术(上海)股份有限公司是一家人工智能算法企业,可以为人工智能提供“工业大脑”。华院计算市场总监龚皆贤告诉记者,面向人形机器人产业链合作,华院计算也已从三大方向进行布局。首先是认知智能技术输出。“我们的核心能力——多模态理解、知识推理和自主决策算法,可为人形机器人提供‘大脑级’支持。例如在工业巡检场景,结合机器视觉与工艺知识库的缺陷检测模型,能提升机器人复杂环境下的决策准确率。”

同时也在进行一些行业场景的联合开发。比如依托在钢铁冶金领域积累的智能配料、质量管控等工业知识图谱,可与机器人企业共建“行业认知中枢”。“通过我们的认知智能引擎平台与他们的机器人接口进行API联通,增强机器人的自适应能力,以便在高危环境、高温环境或者互动类医疗服务环境下,为他们提供更好的支持和工作。”

龚皆贤表示,目前企业正与多家头部企业探讨构建“认知智能+机器人”开放平台。今年7月,企业200余人的科研团队也将全部入驻张江的模力社区。“我们认为这里可能会是未来人工智能落地的重要场景和园区之一。”龚皆贤表示,华院还与交大、复旦、北京清华类脑计算中心联合共建产业实验室,希望推广更多复合型人才的培养。

张江机器人谷产业负责人王涛表示,为加速人形机器人的产业化,需要企业、园区与政府间协同发力。园区今年也将陆续举办一系列产业活动,包括大赛、峰会、沙龙、大小企业融通会以及人形机器人投资促进会等,加速推动人形机器人产业高质高效发展。

首页

首页

放大

放大 上一版

上一版