“为什么年轻人和父母没话可说了?”“这届年轻人是不是对父母显得有些冷漠?”……最近几年,在社交媒体上,关于年轻人和父母关系的讨论频现热榜。那么,现在的年轻人是否真的已经变成了“冷漠”的一代人了?

日前,复旦发展研究院传播与国家治理研究中心、复旦大学全球传播全媒体研究院、复旦大学价值认知传播与人机协同治理交叉学科团队与哔哩哔哩公共政策研究院联合发布《中国青年网民社会心态调查报告(2024)》。其中,课题组尝试揭示十余年间青年网民对父母关系看法、互动模式的变迁趋势。研究发现,对现在的青年网民而言,“孝顺”一词被拆分为“孝”与“顺”,一方面,对于父母的养育之恩心怀感激并愿意尽“孝”;另一方面,他们也并不希望完全“顺从”父母,希望有更多自我。

青年报实习生 张振宇 记者 刘昕璐

理性觉醒

互联网重塑代际沟通方式

近年来,互联网上关于父母关系及原生家庭的讨论层出不穷,多次引发热点议题。家庭是社会生活的基本单位,对于中国社会始终是非常重要的一环,了解青年网民对父母关系认知的变化趋势有助于理解青年群体的心态特征及其现实境遇。

针对代际关系,课题组在知乎平台选取了近十年关注者人数最多的712个问题,采集回答样本共计7.3万条展开人工编码,分析2013-2018年和2019-2024年两个时期的知乎提问样本。

结果发现,通过比较两个时期提问文本中体现的“亲子冲突类型”可以发现,提问中情绪化冲突的比例有所减少。“情绪冲突”的比例从17.6%下降到12.5%,而“观点冲突”的比例从7.2%增加到了11.3%。

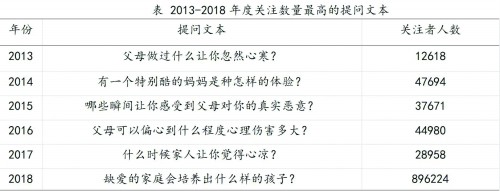

2013年到2018年期间,青年网民在知乎平台上关于父母关系的提问更注重情感体验的直接表达。从表中每年关注数量最高的提问来看,这一时期的讨论主要集中在负面情感体验和个人心理感受上,“心寒”“心理伤害”等词汇的运用,表明用户在这一时期更倾向于表达对父母的负面情感反应。

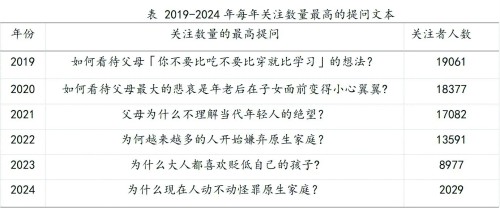

2019年至2024年期间,青年网民在父母关系提问中展现出更加深入的理性思考。从每年关注数量最高的提问来看,这一时期的提问更多涉及青年网民对家庭关系中的代际差异以及社会文化背景的深层次洞察与思考。

青年网民对于父母的情感评价,往往来自日常生活中的细微事件和长期相处模式,是惯常生活模式中细腻的情感观察与感触。这些细节可能被父母或多或少地忽视,却引发了青年网民较大的情感波动。这种在家庭关系中对于情感体验的高度敏感,对父母爱意的渴望与需求,实则反映了青年一代对理想家庭环境的向往和追求。

青年网民对父母的情感态度正在经历从较为情绪化向更加理性化的转变。这一变化折射了青年网民更加理解父母关系背后的复杂性和多维性,也期待通过在网络平台提问找到解决问题、调和关系的方法,而非只是简单地进行情绪的发泄。

小张就是一位喜欢平时在互联网上寻求调解冲突的年轻人,在他的在线阅读软件中就收藏了不少有关心理学和如何沟通的书籍。“枪响之后没有赢家,和父母有争执并不可怕,可怕的是我们不去思考如何有效地化解这个问题。”小张说。

这么做的好处也在逐渐显现。现在,他在面对和父母的争执时,都会尽量先克制自己的情绪。待情绪散去后,慢慢去和父母沟通,分析为何会出现这种矛盾、争执,而非在气头上互相进行指责。慢慢地,他发现自己和父母之所以会起争执,更多的原因还是两代人的社会观念有所区别。

像小张这样试图通过网络寻求解决方案的年轻人并不少。在B站、抖音、小红书、知乎等各大社交媒体平台上,都不难发现年轻网民开始寻求调和与父母冲突的方法。

解构传统

当“孝顺”遭遇代际价值观断层

社会的快速发展带来了新的观念和生活方式,让青年人在成长过程中不断受到时代思潮的影响,逐渐形成自己的世界观和人生观,难以避免地与父母的价值观存在差异,代际之间的差异和冲突更加明显。

2021年关注者人数最高的一个问题是“父母为什么不理解当代年轻人的绝望?”这一问题获得了超过四千条的回答。从回答中发现,青年人与父母之间的观念代际差异十分明显,尤其是在求学、择业、婚恋、生活方式等方面,当父母参照自己人生轨迹试图理解子女并提供建议时,往往并不适用,从而导致亲子关系出现隔阂,例如父母认为子女吃不了苦,子女则控诉父母不理解自己,不理解时代。

研究生小杨就会时常因为自己和父母的价值观冲突而感到苦恼,在她父母的观念之中,女孩子到了一定的阶段,找个稳定的工作,然后结婚生子或许才是当务之急。但是小杨并不认同父母的观点,在她的观念中,自己不过20岁出头的年纪,人生和事业才刚刚起步。相比于找一份稳定的工作,然后结婚相夫教子,她更愿意找一份自己心仪的工作,然后在工作中不断实现自我价值。

“我和父母的观念在这方面确实有所冲突,但我始终认为,这是我的人生大事,我已经成年了,应该由我来决定。”小杨解释道。虽然自己的思想观念和父母存在一定的差别,但她也理解父母的想法,毕竟社会在变化,两代人的思想也会有所不同。

和小杨有所不同,在人生大事和职业选择上,小张的父母虽然会给出自己的建议,但在做出抉择时,他们总会把选择权交给小张自己。“他们会按照自己的价值观来帮我分析利弊,但是分析完成之后,他们就会告诉我,无论我做出什么选择,他们都会尊重我,毕竟这是我的人生道路,应该由我自己去走。”

数据显示,在青年网民关注的亲子互动主题方面,涉及赡养父母和孝亲观念的问题比例从2013-2018年的6.8%上升到2019-2024年的13.4%。在2019-2024年间,不少提问都反映出青年网民将“自我”和“父母”放在平等的位置上权衡问题。

当青年网民面对“亲子冲突”时,选择“自我调整”这一处理方法的比例从2013-2018年的10.4%下降到2019-2024年的2.5%,这一变化也折射出青年网民更加关注个体的感受。对于青年网民而言,“孝顺”一词被拆分为“孝”与“顺”,一方面,对于父母的养育之恩心怀感激并愿意尽“孝”;另一方面,他们也并不希望完全“顺从”父母,希望有更多自我。

边界重构

亲密关系中的安全距离美学

课题组在分析“青年网民对父母的评价”这一指标时发现,在“父母性格特征”“父母外在形象”“父母个人能力”“父母间关系”“父母对子女的影响”“亲子相处状态”“是否存在性别不平等”7个标准中,“亲子相处状态”在两个阶段始终占比最高,在所有评价标准中占据一半。这表明,尽管社会环境和青年人的思想观念发生了变化,但家庭内部的互动模式和情感体验仍然是青年人评价父母关系的关键因素。可以说,亲子相处状态的好坏直接影响着青年网民对父母的整体评价。

青年网民描述的亲子相处状态呈现出多元化的特点,展现了不同家庭的相处情况。一些青年网民尝试记录与父母相处的温馨时刻。发朋友圈、B站、抖音,把幸福时刻上传到各大社交平台,也是青年群体记录温馨时刻的重要方式。

小张在学习剪辑视频时,就利用家里的老照片作为素材,通过转场、加背景音乐等方式,让自己小时候和爸妈的照片再次“动”起来,并上传到社交媒体中,虽然最后的播放量数据并不是很高,但小张却并不在乎:“我只是记录而已,别的人看不看并不重要。”

也有部分青年网民对父母的过度溺爱进行了深入思考,“父亲溺爱女儿通常是什么心理?”青年网民在成长过程中逐渐形成了自己的价值观和判断力,在提问中不仅表达着自己的情感需求,也关注家庭教育方式的影响。同时,年轻人也开始思考,自己当父母之后,应该如何摒弃之前他们所认为父母教育方式中存在的问题。

小文交往了一个男朋友,当她满心欢喜地将自己的感情状态告诉父母,没想到父母却表示担忧。由于小文是一个地道的南方人,而她的男朋友则是北方人,她的父母便开始担心小文如果远嫁会不会因为南北差异较大而不适应当地的生活习惯。再者,若是婚后产生矛盾,娘家人也不在身边,父母也担心小文会吃亏。

面对这些担忧,小文则不以为意,一方面自己就是在北方上的大学,也早已适应当地的生活;另一方面,现在交通十分方便,高铁、飞机都很便捷,也不担心父母所忧虑的那些情况。因此,在这件事上,小文和父母谁也无法说服谁。

和小文一样,在与父母相处中,青年对传统代际秩序态度复杂,他们期望与父母建立平等、尊重的关系,而非单方面接受父母的要求和情绪;重视自我表达和个性展现,不愿完全顺从父母意愿;不盲目认可父母权威,而是依据自身理解和判断汲取父母的教导与期望。这种态度转变为代际关系构建带来新挑战,也创造了新机遇,促使他们在亲密关系中探寻恰当的安全距离,重构亲子关系边界。

[专家视角]

家庭关系重构之路从耐心倾听开始

“从过去在网上容易出现情绪化冲突到如今更为理性地分析和求解,青年对待家庭、社会以及自身审视的态度发生了显著变化。这种变化不仅反映了他们认知能力的提升,也体现了社会包容性和多元化的增强。”上海家长学校特聘专家、静安区家庭教育指导中心主任陈小文说。

陈小文记得,多年前,豆瓣上就有一个名为“父母皆祸害”的小组,许多年轻人在这个“树洞”里吐槽父母的种种行为对他们造成的负面影响。这种情绪化的表达方式反映了当时青年在面对家庭问题时的无助和不满。如今,越来越多的年轻人开始从更深层次的角度去分析家庭问题。他们不再仅仅停留在情绪的发泄上,而是尝试从自己的生活经历和社会阅历中寻找问题根源及破解方法。

在陈小文看来,这种转变的背后,是青年对社会认知的深化,也不乏互联网的普及和人工智能技术的发展,使得信息获取变得更加便捷和全面。了解得越多,看得越多,他们在面对消极情绪或代际冲突时,就能更多地进行理性思考。

年轻人对自己的选择有了更多的主见,社会的包容和接纳,也使得年轻人能更加自由地表达自己的想法并勇于追求自己的目标。这一点,陈小文认为,必须是要点赞的。“不完全依赖或者遵循父母期望的成长发展路径,这样的年轻人,也确实会让我们的国家变得更加有朝气。”

再者,过去的亲子关系往往是单向的依赖和供养,随着时代的变迁,亲子关系逐渐转变为相互扶持和彼此理解。当年的年轻人也逐步成家、进入父母的角色,他们能够更好地理解子女的需求和困惑。父母不再仅仅是权威的代表,而是成为子女成长过程中的伙伴和支持者。就陈小文所在的静安区家庭教育指导中心,他也可以从映射现实的“小气候”中时时觉察到,如今的父母也在努力变得理性和开明,而不是只想树立绝对的权威。

陈小文提醒,需要引起重视的是,当下,家庭的小型化以及青年对非直系亲属“六亲不认”现象的增多,都会在一定程度上导致青年在人际交往上的孤单感和柔弱无助感,容易将内心置于不稳定状态,这从长远来看未必是件好事。

“家庭关系重构之路上,年轻人不妨留一点时间去耐心倾听父母和长辈的意见,不一定非要争辩出是非对错,分个高下输赢,可以保留自己的意见,但是对于父辈来说,有人来听听他们的声音,就是一种很大的幸福。同时,也希望青年不要刻意将自己孤单化,要试着去加以改变,主动作为。比如,通过家族历史记录、老照片整理、微信书制作等,让青年与家族展开更深度的情感连接,这些增进家庭温馨与凝聚力的瞬间,都不失为促进代际情感交流的方法。”陈小文给出这样的建议。

他还指出,良好的夫妻关系是家庭和谐的基础,亦能为孩子提供心理安全的港湾,为他们未来的婚姻和为人父母树立榜样。

首页

首页

放大

放大 上一版

上一版