【文/青年报记者 郦亮 图/受访者提供(除署名外)】

从史前文化的悠悠长河,到春秋战国的群雄逐鹿,中华文明似一条奔腾不息的巨川,从未间断,且对今日影响至深。大洞遗址、下汤遗址、寺洼遗址、周原遗址,还有武王墩墓,无一不是这深厚历史的有力见证。当今人伫立在这些遗址之上,仿佛能触摸到历史跳动的脉搏,感受到它温暖的温度。

【石器为笔,勾勒时代更迭轮廓】

两座遗址成了最生动的教材

其实,对于很多读者来说,对所谓“史前文化”“旧石器时代”“新石器时代”等概念是相当模糊的。而这次入选2024年中国考古新发现的大洞旧石器时代遗址、下汤新石器时代遗址,恰恰可充当区分这些概念的生动教材。

所谓“史前文化”,指的是在文字产生以前的文化。在中国,史前文化目前有几十种之多。去年,在本报的“探访上海之源”系列报道中,我们曾走访过的“崧泽文化”“广富林文化”和“马桥文化”都是属于史前文化,它们是仅有的三种以上海地名命名的史前文化。

在考古界,有一个公认的说法:在中国,史前时期大体涵盖旧石器时代与新石器时代。如今,大洞遗址被认定属于旧石器时代,下汤遗址则属于新石器时代,这二者的区别究竟体现在何处呢?

大洞遗址的考古发掘从2021年一直持续到2024年。其发掘的面积不大,只有270平方米,却出土石制品及动物化石2万余件。所谓“石器时代”,意味着先民已能将加工后的石头用作生产工具。即便身处3万年前到5万年前的蒙昧阶段,大洞遗址出土的石器在旧石器时代中也堪称精美。比如,考古工作者发现了一些刃部磨光的石器,还有石头雕塑。可见,当地先民不仅生产能力有所提高,而且还具有了一定的审美。说到“审美”,就不得不提该遗址出土的一片长骨,在这件骨器上,人们惊讶地发现有浅浅的条纹刻画痕迹,这被认为是东北亚地区发现的最早的线雕骨器。把骨器“雕出花来”,唯一的解释就是这样做很好看。即便对今人而言,亦觉赏心悦目。

相比旧石器时代的先民如孩子涂鸦一般无意识地刻画,几万年之后的下汤遗址就完全是另一番景象了。精美的石器在这里根本就算不上稀罕,人们已开启有组织的生产与生活模式,拥有了充满生机的村落。

考古学家如此描述他们在下汤所看到的一切:我们发现了上山文化时期壕沟1条、人工堆筑的土台10多座、器物坑50余个、房址5座、高等级墓葬3座、食物加工场所1处、红烧土“广场”遗迹1处等。其中,人工堆筑的土台基本为南北向排列,其上发现有房址或器物坑。房址主要有圆形和长方形两种,圆形房址采用挖槽栽柱的建筑方法。在当时,这般的生活生产场景,用“繁荣”来形容,想必无人会反对。

人类文明好像瞬间走向成熟

旧石器时代,始于距今约300万年前,终于距今约1万年前,那是一段极为漫长的混沌岁月。先民一方面在完成自己身体的进化,一方面在至暗的岁月里摸索,以完成向这个星球最高等级动物前行的进程。相比之下,新石器时代就要短得多,大约从距今约1万年前开始,到距今约5000年前结束。从300万年到5000年,时间跨度如此鲜明的对比,只能说明一个问题,我们的先民好像突然“开窍”了。

对于两个时代的区别,考古学家有一个共识,就是除了在工具(石器、骨器、陶器、木器,甚至一些铁器)的加工上,新石器时代较之旧石器时代有很明显的飞跃外,先民的组织方式和生活形式也有质的变化。

就拿大洞旧石器时代遗址来说,当时的先民主要依靠采集植物和狩猎动物来获取食物,生活方式是流动的,没有固定的居所和社会组织,可谓随遇而安,居无定所。而到了下汤新石器时代遗址,景象全然不同。那些房屋和食物加工场遗迹透露出的细节表明,当时先民不仅有地方住,而且生产活动也组织得井然有序。他们早已告别了“饿而觅食”的无意识时期,一切都变得有计划,有长远的考虑。更让人感到吃惊的是,这个大约距今1万年前的遗址,竟然发现了高等级墓葬和广场。不难想象,当时先民中,某个身份尊贵之人(或许可以称之为“贵族”)站在广场的高地,向人们发动颇具煽动性的演说。

1万年前的下汤遗址位于浙江的台州,距离浙江良渚镇的“良渚文化”不远。在5300年前到4300年前的良渚文化中,发现了中国最早的都城,那是一个等级十分完善甚至能称为森严的地方。社会等级从朦胧到确立不过四五千年的时间,人类文明就在弹指一挥间走向成熟。

【文字如钥,解锁历史隐秘之门】

城池与文字,历史的见证

如果说良渚文化已经明确发现了中国最早的都城,并且因此而成为世界文化遗产的话,那此次同样入选2024年中国考古新发现的寺洼遗址马家窑文化聚落,其最大的看点当属发现了可能是中国最早的(长)方形“城池”。

马家窑文化以甘肃省临洮县马家窑村而得名,距今约5400年到4800年,在时间上与良渚文化十分接近。寺洼遗址让人惊艳之处,在于首次发现史前时期平面近方形的三重“围壕(沟)”。据现场的考古学家描述:这三重“围壕(沟)”同时存在并被使用过,然而其功能性质各有不同。中、外圈为“围壕”,兼具防御和排水功能;内圈则为沿着“围壕”分布的“围沟”状生产生活区,三者应是经精心规划和测量后修建的大型工程,是国内已知最早的多重近方形围壕(沟)结构,很可能是中国(长)方形“城池”的雏形。

如果进一步研究证明这真的是“城池”,那就说明当时已经出现了城墙,有城墙就有城市,中国的城市发展史可能要因此改写。

对于入选2024年中国考古新发现的陕西省宝鸡市周原遗址和武王墩战国晚期一号墓,最能引起记者兴趣的,还是对于那些出土文字的考证。周原遗址属于西周晚期,当时甲骨文还很流行。宫城南墙外壕沟下层出土了200余片卜甲与卜骨,其中有字甲骨30片,初步辨识出刻辞180字,内容有“王呼並召叔爯思来。既,不来”“壬子王其兽”等。

三四千年前古人写的字,今人不仅能看到,还能认得;不仅认得,还能浮想联翩,这就实在是太让人震撼了。就拿“王呼並召叔爯思来。既,不来”那句话来说,国王召叔爯思来见面,叔爯思竟然胆敢不来。他究竟是确有不便之处,还是已然心生反意?这是需要考古学家和历史学家一起去考证的了。我们常说,中华文明是世界四大文明中唯一没有中断的文明,从这来看,一点不假。

找寻神秘的墓主人

武王墩战国晚期一号墓里的“文字游戏”就更有意思了。不久前,记者恰好在上海采访了武王墩考古项目领队宫希成。他介绍,武王墩的发掘工作从2020年开始,到目前为止,田野考古发掘工作已全部结束,共出土各类文物1万余件(组)。可以确定的是,这是迄今为止经科学发掘的规模最大、等级最高、结构最复杂的楚国高等级墓葬。

武王墩位于安徽省淮南市三和镇。据史料记载,战国晚期,楚国日渐衰落,领土不断减少。公元前241年,楚国迁都于此,这是楚国最后一座都城,王朝余晖,在此留下最后一笔。因此,在三和镇发现楚国高等级墓葬,时间地点都对得上。

如今最大的谜题就是,这个墓葬到底属于谁?宫希成告诉记者,之前人们根据“武王墩”的名字猜测,或许是当年的守陵人称墓主为“吾王”,久而久之讹变成了“武王”。还有一种可能,楚国被秦所灭的时间为楚王负刍五年,以“五”字纪念,进而传为“武”。但是不管是“吾王”,还是“武王”,抑或是“五王”,墓主人身份依旧成谜。在此过程之中,文字起到了至关重要的作用。

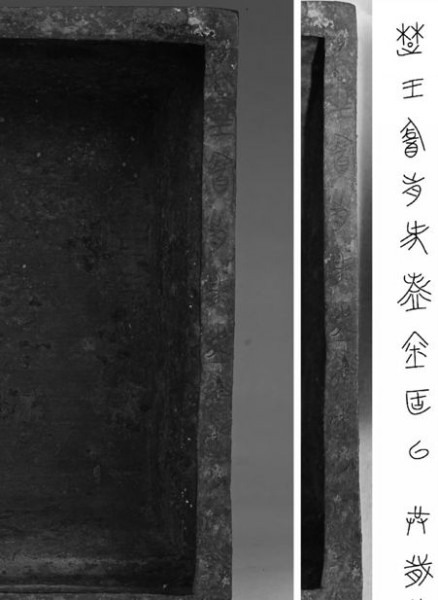

据宫希成介绍,武王墩一号墓出土的青铜器中,除了一对青铜簠的口沿上刻有12字铭文“楚王酓(yǎn)前作铸金簠以供岁尝”,至少还有10件青铜器的表面镌刻着铭文“楚王酓前”。“酓前”就是楚考烈王。楚考烈王的名字叫熊元,又叫“完”。《史记·楚世家》:“(楚顷襄王)三十六年,秋,顷襄王卒,太子熊元代立。”《春申君列传》作“太子完”。上古音,元、完同音,可以互相借用,本字当作“元”。楚国王族姓“熊”,却写作“酓”,这已经数次出现在出土铜器和简牍上。根据《说文》《广韵》等书,上古音“熊”“酓”以及“元(完)”“前”,读音相近,可以通假使用。“熊”“元”当为本字,“酓”“前”疑为借字。也就是说,“楚王酓前”,就是楚考烈王熊元。

就像侦破案件一样,搞清楚了逝者的身份,案子就等于破了一半。现在武王墩墓的墓主人初步确定为楚考烈王,那对于武王墩的研究便犹如取得了开锁的钥匙,变得十分通畅了。其实楚考烈王在历史上还是很有名的。他曾在秦国做“质子”,是秦王的女婿,后在春申君黄歇的帮助下逃归楚国,继承王位,成为楚国第39任王。成语“毛遂自荐”“歃血为盟”“无妄之灾”均和楚考烈王有关。

楚考烈王是一个胸怀大志,却功败垂成的人。他曾将领土东扩到长江下游,也就是今天的江浙沪一带,公元前241年,领导了战国史上最后一次合纵攻秦,失败后迁都淮南(古称“寿春”)。他死后15年,楚国就被秦国灭亡。所以说,武王墩是楚国最后的余晖,一点也不过分。而楚考烈王应该曾经到过今天上海所在的一带,这里曾经是他的领土,这是一位与上海有着千年之缘的君主。

首页

首页

放大

放大 上一版

上一版