编者按

自去年推出“海派工艺大师”第一季,引起读者高度关注之后,今天青年报再推“海派工艺大师”第二季。这次我们独家专访的6位新晋国家级非物质文化遗产代表性传承人,他们都是自己所在领域的翘楚,对非遗项目的传承和发展作了开创性的工作,称他们为“大师”并不为过。

“海派工艺大师”系列报道是开放式的。未来会有更多的顶级工匠进入这个系列。他们会不断地向我们讲述古老非遗与时俱进的故事。

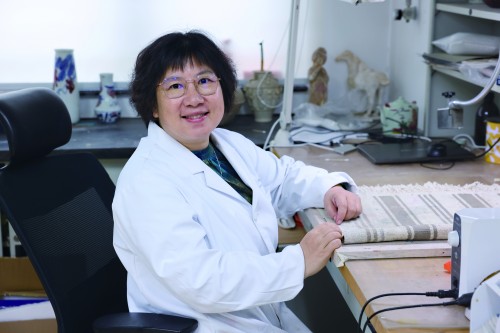

在杨蕴眼里,作为潮流的古陶瓷“可识别修复”未必就一定代表着先进。一件器物怎么修复,还是要根据其真实状况来定,无论是时髦的“可识别修复”,还是传统的“美术陈列修复”,只要合理,就是正确,所谓“一物一方案”。文物修复师其实也是一个哲人,其观察、思索与判断都是极其严谨而不僵化的,讲究辩证,又充满了理性的光辉。最近,青年报记者走进了这位上海博物馆研究馆员、古陶瓷修复技艺国家级非物质文化遗产代表性传承人的世界。

青年报记者 郦亮

在多种修复方式之间自如跳转

“元青花四件一组套盒”可以算是上海博物馆的网红展品了,青年报记者曾在多个展览中见过其尊容。不过最近在上博东馆探访时,发现此物又变了,原先“可识别修复”的留白处绘上了青花图案。这样,远看浑然一体,近看则仍能洞察修复的痕迹。

可以说,修复这“元青花套盒”的上海博物馆研究馆员、古陶瓷修复技艺国家级非物质文化遗产代表性传承人杨蕴的技法确实已臻化境。她在陶瓷“美术陈列修复”和“可识别修复”之间自如跳转,既呈现了上博古陶瓷修复的传统,彰显了一个美术家出身的修复师的至高水准,也顺应了《威尼斯宪章》代表的所谓“国际修复原则”。

杨蕴告诉记者,对“元青花四件一组套盒”的修复,初期就用了七八个月的时间。作为一件传世之物,此青花套盒之所以在库房深藏多年,就是因为上博对这件器物的旧修是不满意的。旧修相当粗糙,对碎片粘合随性,所用的粘合材料也比较过时。

杨蕴对这些“不当修复”进行了纠正。这场修复始于2011年。她首先对套盒进行拆洗,结果发现此盒破碎严重,碎片竟有上百片之多。她用了惊人的耐心对这些碎片进行重新粘接、补缺、打磨,采取了最小干预的“可识别修复”,最大限度地保留了胎釉的原真性。

这场持续至今十几年的修复,每次都能给观众很多惊喜。青年报记者几年前在一次展览中初次与这件元青花相遇时,器物上还有一块块“翻模塑形”用以填补瓷器残缺部分所留下的空白,一看就是修复过的,堪称“可识别修复”的范本。但是现在再在上博东馆展厅里看,这件“元青花套盒”竟又发生了变化。在那些留白上,杨蕴已经用“颜色肌理模仿”等手段,画上了与原器物形制相似、颜色相近的图案。这样做的好处是,这样既确保了修复可识别,又呈现了那份元青花固有的高级的审美。这便是将“可识别修复”和“美术陈列修复”融合运用的有益尝试。

当然,这应该还不是这件元青花最后的结局。修复还会继续,一旦有了更优质的材料和更先进的技术,修复就会不断推进,日臻完善。不过这确实已经堪称杨蕴至今36年古陶瓷修复生涯的代表作。

勇于面对世界潮流的涌动

应该说,这一切都是杨蕴在继承传统的基础上,靠着对世界前沿科技的了解,靠着自己的领悟力和实践力而实现的。

1989年杨蕴从上海工艺美术学校毕业后入职上博。起先做的是青铜器的修复,后因青铜器太重,女生搬不太动,而转向相对轻巧的古陶瓷的修复领域。杨蕴的师父蒋道银是上博古陶瓷修复的第三代传人,也是当时全国瓷器修复领域的名家,曾以开创“瓷配瓷”修复技艺而闻名。

杨蕴告诉青年报记者,早前中国瓷器的主流修复技艺还是“锔瓷”。锔瓷就要打锔钉,等于是给瓷器造成了二次损害。上海开埠很早,修复师可以接触到当时世界最先进的修复材料,比如环氧树脂,修复师便开始尝试用这些先进材料对残破的瓷器进行粘合(粘接工艺大幅度减少了对瓷器的二次损害),并通过高超的绘画技法,对修复处进行补画填色。这也就是“美术陈列修复”,民间俗称“无痕修复”。当时的技艺精绝者,完全可以做到让人看不出修复痕迹,真正达到“无痕”的境界。可以说,“美术陈列修复”是上海古陶瓷修复的传统。而上博古陶瓷修复技艺的前三代传人,也基本上都在这个领域耕耘。

这个情况直到杨蕴这一代修复师发生了变化。他们必须面对世界新潮流的涌动。

“最小干预”和“可逆性”

近几十年中,所谓“可识别修复”成为新的世界潮流。文物修复的“最小干预”和“可逆性”俨然成为了一种世界共识。

其实对于在深厚“美术陈列修复”氛围成长起来的杨蕴这一代修复师来说,从“美术陈列修复”到“可识别修复”,与其说是一种技术上的转变,不如说是一种观念上的变化。过去以“修复得看不出来”为最高目标,而现在有时却需要有意将“无痕”变为“可识别”。

“可识别修复”这些年在中国的文物修复界也是相当流行,在一些修复师眼里,“可识别修复”是一种比“美术陈列修复”更先进的技法。但是杨蕴却不这么看。“我们应该还是根据具体情况来定,要一件文物一个修复方案。”

“一件文物一个方案”在杨蕴心里是有标准的。就拿杨蕴2016年修复的一只“清康熙五彩花觚”来说,原物器形完整,纹饰精美,只是花觚中间接胎处有裂缝,旧修已经老化泛黄变色,严重影响美观。“我当时的考虑是,这个破损面积很小,不到整个器物面积的5%,所以用‘美术陈列修复’更为合适。”

而这一方法如果放在文章开头所提到的那只“元青花四件一组套盒”身上显然就不太合适了,因为套盒破损很严重,几乎是四分五裂,如果硬要“美术陈列修复”,势必会覆盖瓷器原本的胎和釉,掩盖了文物众多的本体信息。所以最终杨蕴还是选择了“可识别修复”的路径。

[传承]

青年一代传承人

与生俱来“科技感”

应该说,杨蕴这一代修复师的与时俱进的特征很是鲜明,他们总是盯着最前沿的科技,想着如何为己所用。3D打印技术的火爆也不过就是近十年的事,杨蕴已经在自己的文物修复中多次成功运用这项技术。

2016年杨蕴运用3D打印技术成功修复了出土自上海青龙镇遗址的一只“北宋越窑青釉执壶”。该执壶出土时壶把和壶嘴缺失。过去这类修复,大多是靠修复师的“塑瓷”技艺来进行弥补,每个人对文物的理解不一样,修复效果迥异。这次杨蕴从同类型完整瓷器直接获得数据进行补缺,再进行3D打印,将现代科技与传统非遗技艺的颜色肌理模仿相结合完成修复。此次实践也被认为是中国古陶瓷修复技艺的一大进步。

杨蕴现在的三个徒弟张力程、岑岭和徐思琦,也是上博古陶瓷修复的第五代传人。在杨蕴看来,青年一代最大的优势还是那种与生俱来的“科技感”。他们对一件文物进行高科技检测,获取更详尽的本体信息,再绘制器物病害图,进而制定方案,实施修复等这一系列过程相当熟悉,运用自如。这也是让杨蕴颇为欣慰的。

“对于古陶瓷修复技艺的不懈探索是没有止境的。”杨蕴对青年报记者说,“只有时常保持敏锐,才可能在这个领域不断取得突破。”

首页

首页

放大

放大 上一版

上一版