最好的学习是讲述。当青年大学生从聆听者转变为讲述者,他们便成为理论最鲜活的传递者、解读者与诠释者。

在上海,一个特别的联盟——上海市大学生理论宣讲联盟应运而生。它由市委宣传部、市教卫工作党委于2021年共同发起,汇聚了沪上54所高校的95个大学生理论宣讲社团。其中,超过70%的队伍成立于党的十九大之后。联盟以高校马克思主义学院研究生为主体,成员总数约5100人。立足基层、服务社会、至诚报国,是这些宣讲团队最鲜明的底色。

去年以来,联盟推动高校宣讲团队深入上海市新时代文明实践中心的三级阵地。他们走进街区、园区、商区、景区、厂区,依据不同空间特质,运用主题党课、文艺展演、经典诵读、人文行走等形式,将理论宣讲送到群众身边。青年之声,传递着思想的伟力。

青年报记者 刘昕璐

剧本入心,场馆化身信仰课堂

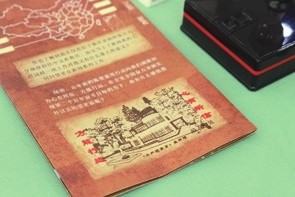

一幢小楼、一张角色卡、一份“初心之旅”折页,开启一场时空穿梭。参与者步入陈望道追寻“大道”的一生。进步学生、印刷工人、《新青年》编辑、历史老师……十余种角色静待体验,若干隐藏任务等待解锁。当“红色剧本杀”剧情推进至终章,跨越时空的信念与热忱为岁月留痕。纸面落下《共产党宣言》展示馆图样与“心有所信,方能行远”的印章,信仰的种子已悄然深植心田……

这是复旦大学《共产党宣言》展示馆“星火”党员志愿服务队,在常规讲解之外推出的“场馆里的思政课”体验活动。讲解员化身NPC,将场馆思政课与沉浸式“红色剧本杀”熔于一炉。历史回声里,思政育人的新模式悄然生长。

20世纪20年代,一封神秘的贺年卡片一夜传遍上海。“有工大家做,有饭大家吃”的呐喊,点燃了无数工人的斗志。卡片主笔陈望道,于1920年翻译了《共产党宣言》的首个中文全译本。年轻的他已然成为新文化运动的倡行者,为民族复兴的曙光奔走不息……“场馆里的思政课”将小楼故事、展品脉络巧妙串联。从“文言文与白话文孰优孰劣”的激辩,到翻译《共产党宣言》时的字斟句酌,再到陈望道人生的三次重大转折,体验者一步步走进这位思想家的生命历程。

国福路51号,这座曾属于复旦大学老校长陈望道的寓所,如今已修缮为《共产党宣言》展示馆,成为复旦乃至上海的红色地标。习近平总书记曾亲切回信“星火”党员志愿服务队,勉励大家“心有所信,方能行远”。

“我们希望通过互动式、沉浸式的场馆参观学习方式,讲深、讲透、讲活共产党人的初心使命。”“星火”党员志愿服务队队长、复旦大学中国语言文学系2023级博士生沈笑晞介绍。这支成立于2018年5月的队伍,面向师生和社会各界开展宣讲。队员们立足场馆讲解,辐射带动校内外共同学习“宣言精神”“望道精神”,讲述老校长的故事,传承复旦红色基因。每个学期,团队还会着力推出至少一个创新产品,不断提升讲解实效和影响力。

经过反复打磨剧本、专业教师指导排练、精心设计配套用具,去年5月,“场馆里的思政课”诞生了。新颖的“红色剧本杀”形式,为听众带来沉浸式、互动式体验,让大家对讲解内容有了更深刻的印象。

手持任务卡,体验者感叹“仿佛身处历史洪流中”。参与排演的队员,也在风云激荡的岁月回望中,被“宣言精神”再次鼓舞,从不同维度加深了对理想信念的体悟。

“我们坚持在每场‘思政课’后收集参与者的建议。今年暑假,我们正在根据大家的反馈完善角色与剧本设计,丰富故事线、增加互动性,还原当时斗争的复杂性。”沈笑晞透露,时机成熟后,这一“红色剧本杀”将探索向全社会开放预约。

讲好望老故事,传播党的创新理论,队员们坦言,这亦是自身的成长。心有所信,方能行远。以望老为镜,以《共产党宣言》为精神源泉砥砺前行,多名队员已达成“百场讲解”成就,收获了纪念证书。

今年毕业季,14位队员告别“星火”大家庭。他们或成为选调生参与基层建设,或进入高校从事科研、思政工作,或站上高中讲台,或投身企业党建工作……在更广阔的天地,他们继续践行为人民服务的初心。

此外,据“星火”党员志愿服务队指导老师左宗正介绍,为推进大中小学思政课一体化改革创新,服务复旦—杨浦“人民城市”大思政课整体试验区建设,“星火”依托丰富经验,今年面向青少年开设“小火花”训练营。通过系统培养与实践讲解,引导中小学生学习传承“宣言精神”与“回信精神”,培养一批有信仰、懂历史、会宣讲的“小火花”青少年讲解员。这个暑期,首批“小火花”正式上岗。

宣讲走心,与基层群众双向奔赴

“你们知道上海有多少年的历史吗?可能有人想到是180年,因为180年前上海正式开埠,也有人认为上海的历史可追溯到晋朝时期,当时的人们普遍使用一种叫‘扈’的捕鱼工具,后来演变为本地的简称。当然,也有人认为上海起源于春秋战国时期,因为当时上海作为春申君的封地,在战国后期得到了良好治理,这就是上海被称为‘申’城的原因。”

在广富林文化遗址附近的社区,华东政法大学马克思主义学院研二学生李宗芳,为居民带来了理论宣讲——“传统与现代交‘沪’辉映、‘申’向未来”。通过引导提问和精心串联的案例故事,她向听众阐明:上海在建设具有世界影响力的社会主义现代化国际大都市、打造习近平文化思想最佳实践地、引领中国式现代化的征途上,始终着力传承发展中华优秀传统文化,青年于此大有可为。

“小姑娘,侬讲得真是好啊!”社区阿姨爷叔的称赞,常令李宗芳倍感温暖。“青言青语”的表达,亲和自然的风格,瞬间拉近了与听众的距离。

翻开2025年“韬奋”宣讲团课程清单,生活的气息扑面而来:“从‘一江一河’看人民城市,沉浸式体验人民至上”“‘一张床、一间房、一套房’背后的‘申城温度’”“解码上海改革基因的传承与创新——从石库门到全球坐标的时代答卷”“保护档案续文脉·文化繁荣薪火传”等22门课程,跃动着时代脉搏与青春力量。

如何将新理论、新思想以更接地气的方式传递给受众,打造群众身边的理论讲堂?李宗芳认为,首先是定方向、定选题。“难点在于题目既要瞬间吸引目光,又须紧扣宣讲主题要求。”她说。打磨一堂好课,需要做许多准备:深挖理论背景、目的、成效;查阅文件、新闻、论文、公众号;寻找贴近生活的鲜活事例;观摩B站视频、现场比赛,学习优秀宣讲风格。“宣讲不是演讲、不是主持,更不是机械地背讲稿,要找到宣讲的那种感觉。”

打磨课程、撰写初稿后,指导老师会再度把关,尤其注重理论与逻辑的结合,以及内容的严谨性。即使身为团长,李宗芳仍觉得理论宣讲时有如履薄冰之感,唯有用心以待,严谨以待。

华东政法大学“韬奋”理论宣讲团指导老师王建新介绍,作为上海市大学生理论宣讲联盟成员,该团最鲜明的特色是成员由华政马院不同年级、专业的研究生组成。他们探索多元宣讲模式,深入基层,自2021年成立以来,已累计开展宣讲80余场,服务8000余人次。结合新时代发展要求,通过系列培训、集中赛课、线上微课,打造了多门精品课程,有针对性地开展党史宣讲、主题宣讲、形势宣讲。足迹遍布社区、企业、学校。

逐字逐句为宣讲内容把关,帮助同学提升表达沟通能力,见证成员点滴进步,王建新深感欣慰。“‘韬奋’宣讲团坚持‘以研促讲,以讲促进’,积极为研究生搭建展示与提升的机会。我们以打通理论宣讲‘最后一公里’为目标,让理论接地气、入基层,为打造习近平文化思想最佳实践地,贡献大学生的青春力量。”王建新如是说。

微课程传递大思想 身边事讲透大道理

上海市大学生理论宣讲联盟成立四年来,始终把推动大学生在基层一线宣讲党的创新理论作为重要使命。截至2025年3月底,联盟累计开发宣讲课程约5300门,开展宣讲活动约1.6万场,覆盖受众达214.7万人次。各个理论宣讲团的课程清单究竟如何出炉? 记者获悉,大学生理论宣讲微课程比赛,正是锻造队伍、孵化课程的重要渠道。

联盟自成立以来,连续4年推出上海市高校学生理论宣讲微课程比赛,强化“以赛促建”实效,引领各成员单位不断加强宣讲队伍建设、培养宣讲骨干力量,如今,已形成40余门宣讲示范课,辐射带动更多高校建设宣讲团队,大学生理论宣讲的影响力不断增强。

最新一届大赛共有来自57所高校的141门课程入围市级复赛,参与人数创近年新高。上个月,大赛决赛展开激烈角逐。现场,选手紧扣时代脉搏,用身边人讲身边事、用小视角观察大发展,以微课程形式进行宣讲。有的以艺术为媒,通过中华艺术宫等文化地标展现城市魅力;有的聚焦杨浦滨江改造典型案例进行深入剖析;有的结合“15分钟生活圈”建设探讨人民城市的实践密码。选手们通过深入剖析城市发展、文化传承、社会治理、民生改善等关键议题,生动呈现对“人民城市”重要理念的深刻领悟和鲜活实践。

以本届大赛为起点,联盟秘书处正推进让获奖选手录制一系列精品网 络微课,在“学习强国”、B站、易班等网络平台发布,用微课程传递大思想,用身边事讲透大道理。上海市大学生理论宣讲联盟还计划进一步深化人民城市系列课程建设,打磨不同长度、面向不同受众的宣讲课程,组团进入新时代文明实践中心、站点开展宣讲。其中,复旦大学江昊团队赛后已经第一时间组织备课,围绕参赛课程“三大文化为‘人民城市’凝聚强大精神力量”,在上海中心、中小学等陆续开展宣讲,让人民城市的温度更好地传递到基层群众身边。

市委讲师团办公室介绍,通过大学生理论宣讲微课程比赛,开展专题培训、领学活动等形式,大学生理论宣讲的影响力、吸引力和感染力正进一步增强。在联盟的带领下,各高校理论宣讲团队持续完善课程建设和宣讲员培养体系,推出一系列主题鲜明、鲜活生动的优秀理论宣讲报告、微视频、情景剧等产品,涌现出一批热爱宣讲、扎根基层的先进集体和个人。与此同时,联盟还将理论学习、理论宣传和大学生志愿服务、社会实践深度融合,引领大学生宣讲员在学思践悟中坚定理想信念,淬炼育人底色,涵养时代新人。

青年报记者 刘昕璐

首页

首页

放大

放大 上一版

上一版