正值暑期,游泳馆成为市民消暑的热门去处。然而,游泳领域的经营行为属于许可经营项目,需要办理“高危险性体育项目经营许可证”(以下简称“高危证”)等行政许可手续,无证经营不仅违法,更埋下严重安全隐患。

近日,市民李可(化名)向12345服务热线反映,浦东新区一游泳健身馆在没有高危证,也没有救生员轮岗的情况下仍在营业。青年报记者调查后发现,该游泳场馆的高危证经营主体已经停业,而且证件也已过期2个月,属于“无证经营”。此外,游泳馆内还存在在岗救生员人数不符合规定等安全问题。

青年报见习记者 朱彬

高危证张冠李戴,过期两月仍在经营

7月18日,市民李可向12345反映,浦东新区梓康路561号5楼ZT游泳健身馆没有高危证,也没有救生员轮岗。7月22日晚间至23日白天,青年报记者连续两天来到ZT健身房蹲守,发现店铺仍处于正常营业状态。

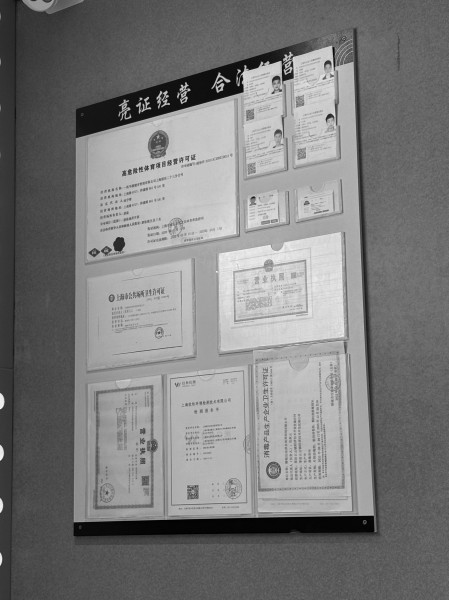

走进店内,服务台旁的墙面上悬挂有各类证件,高危证和营业执照等证件看似齐全。但仔细查看后发现,高危证上的经营主体为“一兆韦德健身管理有限公司上海浦东二十三分公司”,而营业执照上的经营者则为“上海湖凡体育有限公司”。

记者随后在“爱企查”平台上搜索到了两家企业信息:上海湖凡体育发展有限公司成立于2024年3月22日,现为开业状态;一兆韦德健身管理有限公司上海浦东二十三分公司成立于2019年4月1日,2023年年度报告显示停业,两者并无股权关系。

更关键的是,店内悬挂的一兆韦德的高危证显示,证件有效期为2020年5月15日到2025年5月14日,目前已过期2个月。根据《经营高危险性体育项目许可管理办法》相关条例,如果经营主体等许可证载明事项发生变更,应重新向主管部门申请办理高危证。

截至昨日,记者从店内工作人员处获悉,该店仍在正常营业中。

救生员配备不足,资质存疑

针对市民反映的安全员配备问题,记者同样进行了调查。

根据《体育场所开放条件与技术要求》,经营者应当保证经营期间具有不低于规定数量的社会体育指导人员和救助人员。记者发现,店内现有高危证上显示的社会体育指导人员和救助人员是7人。一楼过道墙面张贴有7名社会体育指导人员和救助人员名录及照片,而二楼泳池边墙面共张贴有11名救生员名录及照片。

扫描其中一位游泳场所负责人“技能指导结业证”的二维码显示,其证书有效期已于2025年6月6日到期。对此,上海游泳救生协会相关负责人表示,救生员证书需每年年审,未年审将被注销,视为失效。

值得一提的是,根据国标《体育场所开放条件与技术要求第1部分:游泳场所》7.2部分规定,游泳池水面面积在250平方米以下的,应至少设置2个救生观察台,至少配备游泳救生员3人。记者现场观察发现,该馆二楼泳池面积为230平方米,有4条泳道,1.2米浅水区和1.5米深水区没有区隔。22日晚间,记者注意到池边设有2个救生观察台,但仅有1名救生员值守。

销售人员王女士当时称,之后会增加至4个救生观察台,安排4名救生员值守。

然而,记者于23日白天再次来到店内,泳池边虽然增加至4个救生观察台,但现场依然仅有1名救生员,且在岗期间时有玩手机行为。

工作人员解释称,救生员会轮岗。但记者连续两日观察发现,22日晚间和23日上午观察台上的值守人员都是同一人,直至中午才更换。市民刘阿姨反映,她带孙子来这里已经上了12天课,“几乎每天都是那一个小伙子在观察台上坐着”。

前科累累,监管部门已立案

针对上述问题,记者致电浦东新区文化体育和旅游局。文旅局工作人员表示,当前未收到“湖凡体育”提交的许可申请材料。

负责高危证的工作人员则回应称,近期确实接到相关投诉,调查发现情况属实,并已立案处理。

记者进一步查阅公开信息发现,这并非湖凡体育首次违规。早在2024年11月,该公司就因“未经许可经营高危险性体育项目”遭到行政处罚:被责令限期关闭,并没收违法所得人民币2610元。

北京盈科(泰州)律师事务所主任律师时龙指出,高危险性体育项目经营许可证不得涂改、倒卖、出租、出借或非法转让,游泳馆使用已倒闭的高危证属于违规操作。他同时表示,该游泳馆实际在岗的救生员数量未达到标准,属于违规行为,可能面临体育主管部门处罚。

记者从浦东新区文旅局获得最新消息,针对上述情况,该部门已于7月份正式立案。

快论

安全无小事,监管应先行

□青年报评论员 唐骋华

游泳场馆的经营许可和安全保障有着严格的法律法规约束,这是保障公众生命安全的底线。然而,涉事的上海湖凡体育有限公司在明知没有高危证的情况下,试图用其他已停业公司的过期证件蒙混过关。更令人忧心的是,该公司曾因同类问题遭行政处罚,却屡教不改,足见其对安全法规的漠视和对消费者生命的轻视。

进一步追问,这样一家存在挂假牌经营、在岗救生员人数不符合相关要求等诸多问题的游泳场馆居然能照常营业,本身就折射出监管方面的疏漏。从记者调查来看,不同部门在信息查询和管理上的分割,可能给违规经营者留下可乘之机。此外,在文旅局已于7月正式立案调查的情况下,该公司仍能正常营业,也表明不同部门间的信息互通和职能衔接有待加强。

安全无小事,监管应先行。暑假以来,已有多地发生安全事故,后果令人痛心,教训更是深刻。与其等悲剧发生亡羊补牢,不如扎紧篱笆,防患于未然。唯有监管从严、处罚从重,才能让经营者敬畏法律、重视安全,让消费者享受运动的同时无后顾之忧。

首页

首页

放大

放大 上一版

上一版