上海拥有众多老字号品牌,从光明牌冷饮到大白兔奶糖,从老凤祥金饰到恒源祥绒线,这些老字号品牌深入上海人生活的方方面面。它们既是上海市民生活的见证者,也是海派文化的重要载体。8月22日下午在华山263老字号品牌馆B楼展厅举行的《档案里的上海老字号》新书分享会上,一段段回忆让人对上海老字号的过去、现在与未来感受更为真切。

青年报记者 刘晶晶

上海人的人生记忆

“城隍庙里的热闹景象,湖心亭茶楼的缕缕茶香,第一百货商店琳琅满目的柜台,和平饭店的西洋风景……这些地方,和很多难忘的事件与亲人朋友的相聚相关联。”

“红房子的烙蛤蜊,德大西菜社的炸猪排和茄汁浓汤,绿波廊的点心,乔家栅和沈大成的糕团,大壶春和萝春阁的生煎,王宝和的大闸蟹,光明牌棒冰和冰砖……这些美食,成为生命味蕾中不会消退的美妙记忆。”

“百雀羚、花露水、雪花膏、蛤蜊油、白猫洗衣粉、回力牌球鞋、民光牌床单……这些日用品,无论大小,都曾经是我们生活中难忘的一部分。”

在《档案里的上海老字号》序言中,著名作家赵丽宏写道:“我在上海这座城市生活了大半个世纪,经历了不同的时代,书中展现的这些老字号,我大多熟悉,它们已成为人生和岁月的记忆。”

多维度描绘上海生活

上海是中国近代民族工商业的发源地之一,拥有众多老字号品牌。这些上海老字号的创立、发展、壮大、延续,不仅是中国近代民族工商业发展历史的生动记录,更体现了上海这座城市海纳百川、追求卓越的精神品格。

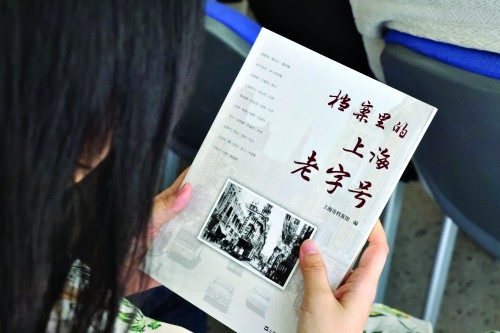

近期,由上海市档案馆编纂的《档案里的上海老字号》一书由上海文艺出版社正式出版,再现了上海老字号的历史缘起和发展过程,生动地描述了千姿百态的老字号以及它们的传统经营特色。

该书从《档案春秋》杂志的历年刊载中挑选了37篇关于上海老字号的文章。其中既有介绍企业经营特色的,也有聚焦相关人物的;既有解析老字号个案的,也有描摹行业群像的;文章作者既有相关领域的专家,也有资深从业者,或是企业创始人的后代。该书力求通过档案文献资料和亲历者的述说,从多个维度展现上海老字号的独特魅力,描绘出一幅上海都市生活的鲜活画卷。

书中还有从上海市档案馆的馆藏中精选的一批与文中老字号相关的档案和照片,以档案这一最为真实的历史记录,更好地呈现这些老字号在上海孕育、生长、壮大的历程。

展现老字号生命力

“有些物品,现在依然还在用,譬如那支墨绿色的中华牌铅笔,此刻就在我书桌上的笔筒中静静地站着,等待我使用它。这个牌子的铅笔,也是上海的老字号,它们陪伴我的时间,超过了一个甲子。这也可以视作一种象征,象征上海的老字号的生命力,也象征上海老字号和上海人生活千丝万缕的关系。”赵丽宏表示,上海市档案馆编这样一本书,是为给上海近现代的文化和生活留下一个丰富的记录,也把上海人生活中很多美好的记忆定格其中。

分享会上,不少嘉宾分享了对上海老字号的难忘回忆。作家陆林森回忆,曾经的南京路从东往西一直到静安寺,沿路都是老字号。有邵万生、功德林、张小泉剪刀、吴良材眼镜、第一食品商店等。“我第一副眼镜就是在南京路上的吴良材眼镜店配的,我还记得镜腿是黄色的。”

上海市地方志办公室副研究馆员刘雪芹博士是新上海人,她对上海老字号的了解源于她的研究。上海的老字号数量位居全国之首,共有222家,其中中华老字号180家,上海老字号有42家。在她看来,老字号见证了中国商业发展的历史,也见证了社会生活的变迁,承载了大家共同的文化情感。

要开展老字号的研究,其实并不容易。“很多老字号都是我们的民族工业,最早创办的时候都是为了生存下来,不会想到留存一些历史记录和档案。”她回忆自己去为大富贵做口述史研究时,去到了创始人家乡的村子,在村里住了一个月。她发现每家都有人在上海的大富贵里工作,有的家里墙上挂满了照片。“我们就会和他们商量拿下来,一张张进行数字化。”

刘雪芹表示,关于老字号的一些记录,每个人都有自己的叙事角度和不一样的故事。而当这些个人的记录被汇集起来,就能把老字号的故事说得更丰满。

首页

首页

放大

放大 上一版

上一版