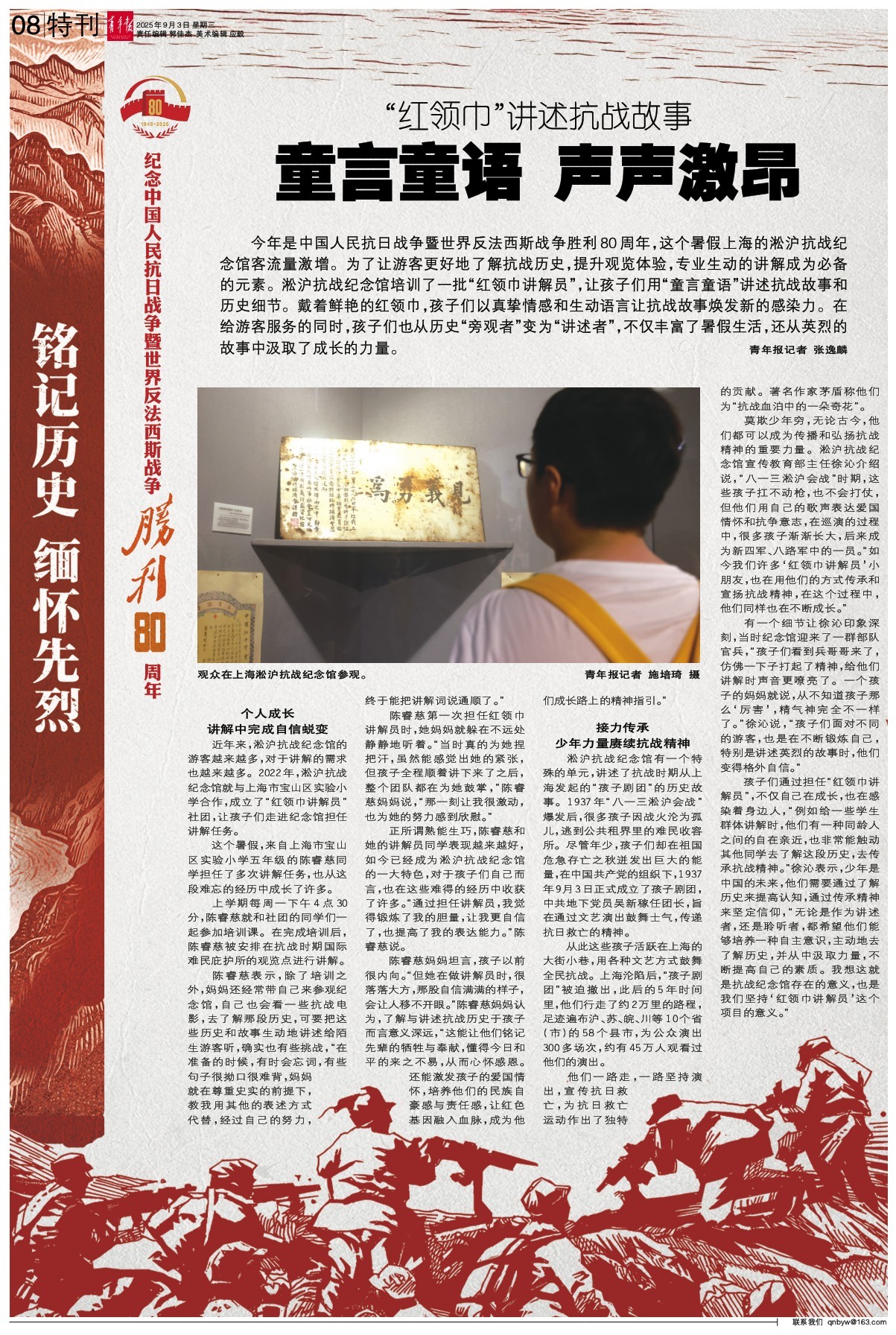

今年是中国人民抗日战争暨世界反法西斯战争胜利80周年,这个暑假上海的淞沪抗战纪念馆客流量激增。为了让游客更好地了解抗战历史,提升观览体验,专业生动的讲解成为必备的元素。淞沪抗战纪念馆培训了一批“红领巾讲解员”,让孩子们用“童言童语”讲述抗战故事和历史细节。戴着鲜艳的红领巾,孩子们以真挚情感和生动语言让抗战故事焕发新的感染力。在给游客服务的同时,孩子们也从历史“旁观者”变为“讲述者”,不仅丰富了暑假生活,还从英烈的故事中汲取了成长的力量。

青年报记者 张逸麟

个人成长

讲解中完成自信蜕变

近年来,淞沪抗战纪念馆的游客越来越多,对于讲解的需求也越来越多。2022年,淞沪抗战纪念馆就与上海市宝山区实验小学合作,成立了“红领巾讲解员”社团,让孩子们走进纪念馆担任讲解任务。

这个暑假,来自上海市宝山区实验小学五年级的陈睿慈同学担任了多次讲解任务,也从这段难忘的经历中成长了许多。

上学期每周一下午4点30分,陈睿慈就和社团的同学们一起参加培训课。在完成培训后,陈睿慈被安排在抗战时期国际难民庇护所的观览点进行讲解。

陈睿慈表示,除了培训之外,妈妈还经常带自己来参观纪念馆,自己也会看一些抗战电影,去了解那段历史,可要把这些历史和故事生动地讲述给陌生游客听,确实也有些挑战,“在准备的时候,有时会忘词,有些句子很拗口很难背,妈妈就在尊重史实的前提下,教我用其他的表述方式代替,经过自己的努力,终于能把讲解词说通顺了。”

陈睿慈第一次担任红领巾讲解员时,她妈妈就躲在不远处静静地听着。“当时真的为她捏把汗,虽然能感觉出她的紧张,但孩子全程顺着讲下来了之后,整个团队都在为她鼓掌,”陈睿慈妈妈说,“那一刻让我很激动,也为她的努力感到欣慰。”

正所谓熟能生巧,陈睿慈和她的讲解员同学表现越来越好,如今已经成为淞沪抗战纪念馆的一大特色,对于孩子们自己而言,也在这些难得的经历中收获了许多。“通过担任讲解员,我觉得锻炼了我的胆量,让我更自信了,也提高了我的表达能力。”陈睿慈说。

陈睿慈妈妈坦言,孩子以前很内向。“但她在做讲解员时,很落落大方,那股自信满满的样子,会让人移不开眼。”陈睿慈妈妈认为,了解与讲述抗战历史于孩子而言意义深远,“这能让他们铭记先辈的牺牲与奉献,懂得今日和平的来之不易,从而心怀感恩。还能激发孩子的爱国情怀,培养他们的民族自豪感与责任感,让红色基因融入血脉,成为他们成长路上的精神指引。”

接力传承

少年力量赓续抗战精神

淞沪抗战纪念馆有一个特殊的单元,讲述了抗战时期从上海发起的“孩子剧团”的历史故事。1937年“八一三淞沪会战”爆发后,很多孩子因战火沦为孤儿,逃到公共租界里的难民收容所。尽管年少,孩子们却在祖国危急存亡之秋迸发出巨大的能量,在中国共产党的组织下,1937年9月3日正式成立了孩子剧团,中共地下党员吴新稼任团长,旨在通过文艺演出鼓舞士气,传递抗日救亡的精神。

从此这些孩子活跃在上海的大街小巷,用各种文艺方式鼓舞全民抗战。上海沦陷后,“孩子剧团”被迫撤出,此后的5年时间里,他们行走了约2万里的路程,足迹遍布沪、苏、皖、川等10个省(市)的58个县市,为公众演出300多场次,约有45万人观看过他们的演出。

他们一路走,一路坚持演出,宣传抗日救亡,为抗日救亡运动作出了独特的贡献。著名作家茅盾称他们为“抗战血泊中的一朵奇花”。

莫欺少年穷,无论古今,他们都可以成为传播和弘扬抗战精神的重要力量。淞沪抗战纪念馆宣传教育部主任徐沁介绍说,“八一三淞沪会战”时期,这些孩子扛不动枪,也不会打仗,但他们用自己的歌声表达爱国情怀和抗争意志,在巡演的过程中,很多孩子渐渐长大,后来成为新四军、八路军中的一员。“如今我们许多‘红领巾讲解员’小朋友,也在用他们的方式传承和宣扬抗战精神,在这个过程中,他们同样也在不断成长。”

有一个细节让徐沁印象深刻,当时纪念馆迎来了一群部队官兵,“孩子们看到兵哥哥来了,仿佛一下子打起了精神,给他们讲解时声音更嘹亮了。一个孩子的妈妈就说,从不知道孩子那么‘厉害’,精气神完全不一样了。”徐沁说,“孩子们面对不同的游客,也是在不断锻炼自己,特别是讲述英烈的故事时,他们变得格外自信。”

孩子们通过担任“红领巾讲解员”,不仅自己在成长,也在感染着身边人,“例如给一些学生群体讲解时,他们有一种同龄人之间的自在亲近,也非常能触动其他同学去了解这段历史,去传承抗战精神。”徐沁表示,少年是中国的未来,他们需要通过了解历史来提高认知,通过传承精神来坚定信仰,“无论是作为讲述者,还是聆听者,都希望他们能够培养一种自主意识,主动地去了解历史,并从中汲取力量,不断提高自己的素质。我想这就是抗战纪念馆存在的意义,也是我们坚持‘红领巾讲解员’这个项目的意义。”

首页

首页

放大

放大 上一版

上一版