【文/青年报记者 丁文佳】

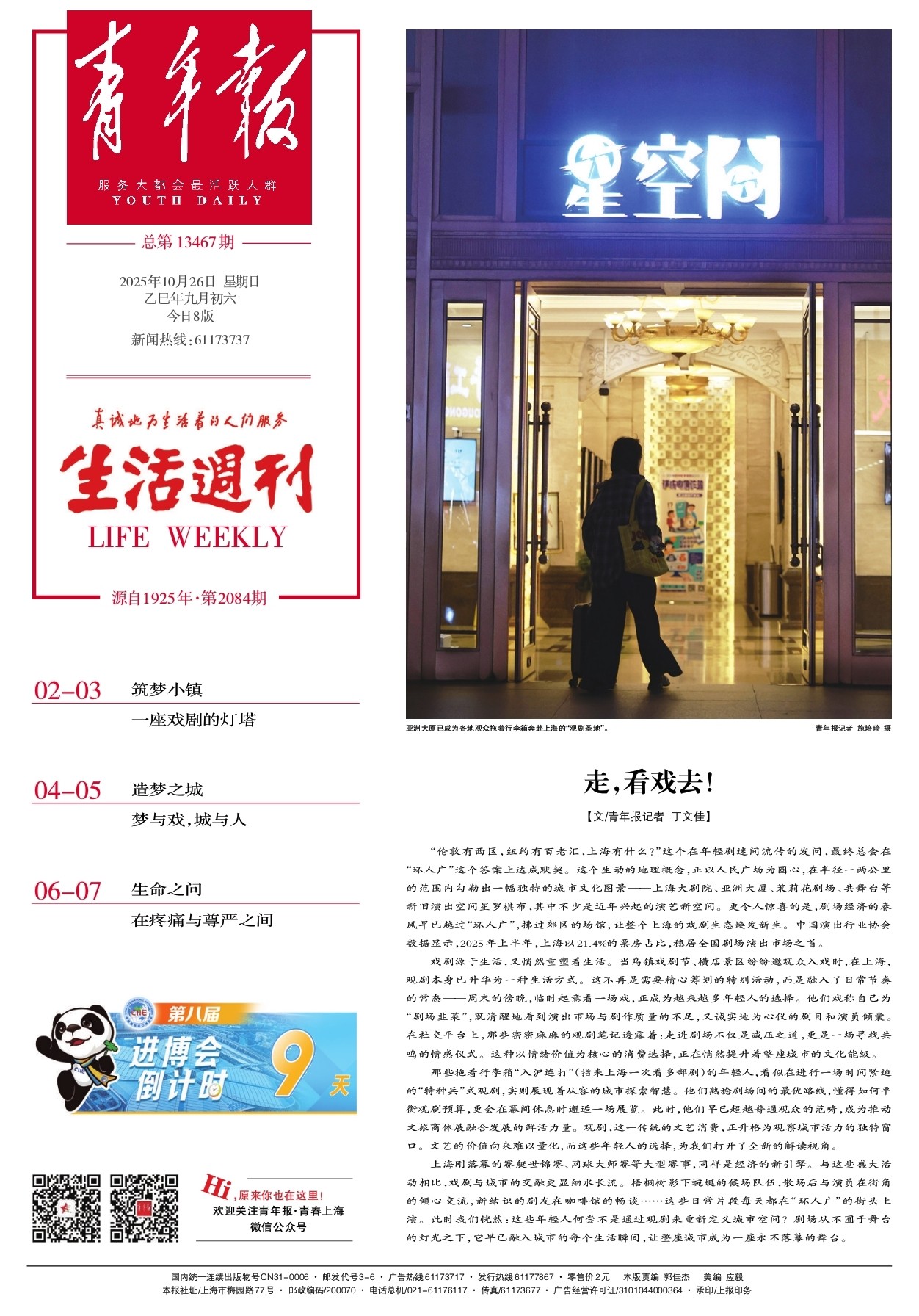

“伦敦有西区,纽约有百老汇,上海有什么?”这个在年轻剧迷间流传的发问,最终总会在“环人广”这个答案上达成默契。这个生动的地理概念,正以人民广场为圆心,在半径一两公里的范围内勾勒出一幅独特的城市文化图景——上海大剧院、亚洲大厦、茉莉花剧场、共舞台等新旧演出空间星罗棋布,其中不少是近年兴起的演艺新空间。更令人惊喜的是,剧场经济的春风早已越过“环人广”,拂过郊区的场馆,让整个上海的戏剧生态焕发新生。中国演出行业协会数据显示,2025年上半年,上海以21.4%的票房占比,稳居全国剧场演出市场之首。

戏剧源于生活,又悄然重塑着生活。当乌镇戏剧节、横店景区纷纷邀观众入戏时,在上海,观剧本身已升华为一种生活方式。这不再是需要精心筹划的特别活动,而是融入了日常节奏的常态——周末的傍晚,临时起意看一场戏,正成为越来越多年轻人的选择。他们戏称自己为“剧场韭菜”,既清醒地看到演出市场与剧作质量的不足,又诚实地为心仪的剧目和演员倾囊。在社交平台上,那些密密麻麻的观剧笔记透露着:走进剧场不仅是减压之道,更是一场寻找共鸣的情感仪式。这种以情绪价值为核心的消费选择,正在悄然提升着整座城市的文化能级。

那些拖着行李箱“入沪连打”(指来上海一次看多部剧)的年轻人,看似在进行一场时间紧迫的“特种兵”式观剧,实则展现着从容的城市探索智慧。他们熟稔剧场间的最优路线,懂得如何平衡观剧预算,更会在幕间休息时邂逅一场展览。此时,他们早已超越普通观众的范畴,成为推动文旅商体展融合发展的鲜活力量。观剧,这一传统的文艺消费,正升格为观察城市活力的独特窗口。文艺的价值向来难以量化,而这些年轻人的选择,为我们打开了全新的解读视角。

上海刚落幕的赛艇世锦赛、网球大师赛等大型赛事,同样是经济的新引擎。与这些盛大活动相比,戏剧与城市的交融更显细水长流。梧桐树影下蜿蜒的候场队伍,散场后与演员在街角的倾心交流,新结识的剧友在咖啡馆的畅谈……这些日常片段每天都在“环人广”的街头上演。此时我们恍然:这些年轻人何尝不是通过观剧来重新定义城市空间?剧场从不囿于舞台的灯光之下,它早已融入城市的每个生活瞬间,让整座城市成为一座永不落幕的舞台。

首页

首页

放大

放大 上一版

上一版