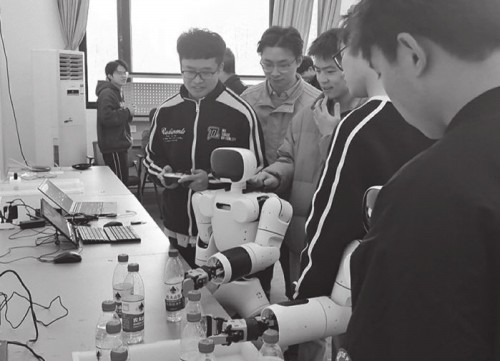

在上海电机学院与上海智元机器人共建的“具身智能机器人场景应用联合实验室”内,记者看到,学生正在有条不紊地调试机器人。只见机器人缓缓行走,稳稳地拿着水瓶,并放入指定位置。上海电机学院机械设计制造及其自动化专业大二学生杨婧霞说道,“在联合实验室里学习和实践,不仅拓宽我们的视野,还让我们及时了解产业的最新动态。”近日,上海市应用型本科高校人才培养改革试点启动会召开,作为五所试点高校之一,上海电机学院备受关注,记者前往该校实地采访。

记者 陈泳均

锚定产业需求方向

在具身智能机器人场景应用联合实验室,学生热烈讨论、安装和调试机器人的场景随处可见。机械设计制造及其自动化大三学生余洋溢说,“作为学生,做作业更多围绕理论知识点展开。但面对企业需求时,还需考虑设备使用成本效率等问题,思考的不再是参考答案,而是实际应用。”

“当前,机器人产业是市场上最热门的话题之一。”上海智元新创技术有限公司商业伙伴部总经理刘志强表示,“我们发现与学校存在重要契合点:学校致力于培养卓越现场工程师,这恰恰是机器人产业发展所急需的人才。在机器人实际应用中,每一个场景都需要工程师安装、维护和服务,这类人才目前极度短缺。”

记者了解到,上海电机学院与企业共建联合实验室,引入机器设备,安排工程师参与教学课程的设计,将产业需求与教学紧密结合,加速相关人才的培养。上海电机学院遴选了机械学院作为试点学院、电气工程及其自动化专业作为试点专业开展应用型人才培养改革试点,先行先试。

强化学生实践能力

上海电机学院院长龚思怡:“本轮人才培养模式改革的‘牛鼻子’是强化学生实践能力,全校本科生在1-4学年将分别进行为期1-4个月的综合实习实训,不断强化适岗能力。”学校已与上海智元新创技术有限公司、上海电机厂有限公司等几十家优质企业共建实验室和“现场工程师工作站”。

“强化‘内功’,打造高质量应用型人才培养教师队伍,是应用型高校提升人才培养能力的必要保障。”龚思怡表示。记者了解到,上海电机学院持续优化“双师型”教师队伍,全职教师中30%要具有企业工作经历,50%能主导企业项目研发,来自合作企业的兼职教师深度参与教学实践占比30%以上,形成“产教融合、校企协同”的师资生态。

培养职场“即战力”

前不久,在上海电机学院举办的2025届毕业生春季校园招聘会上,来自高端装备、集成电路等先导产业领域的100余家优质企业,纷纷找到了心仪的“未来员工”。不少企业表示,面对未来AI和机器人工业化的挑战,具备过硬专业技能和解决实际工程问题能力,有一定实习经验,还取得相应职业资格证书的大学毕业生,已成为他们眼中的“香饽饽”。

“企业眼中的‘香饽饽’之所以受欢迎,主要是因为这些毕业生具备职场‘即战力’。”龚思怡介绍,学校不断创新卓越现场工程师培养“六双”模式,即“双培养主体、双教师队伍、双能力培养、双学习场景、双证书认证、双发展通道”,学校推行的“大一结束选专业,大二结束选产业,大三结束选企业,大四结束选职业”的培养路径,帮助学生深刻理解所学专业、所服务产业、所实习企业和所选择职业,实现学生培养与产业企业的需求精准对接。