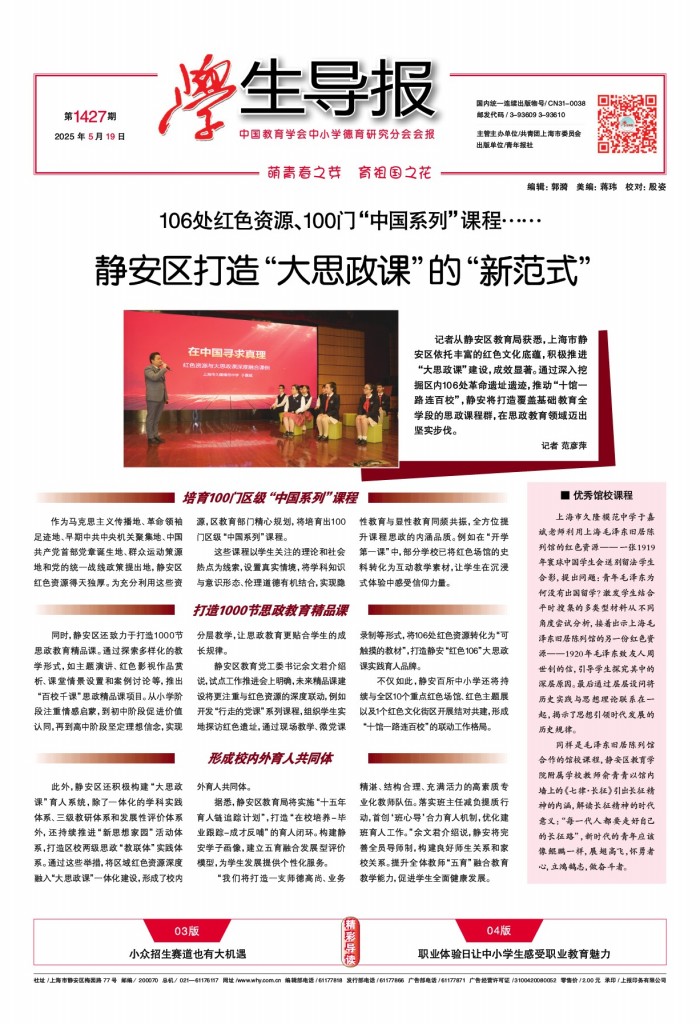

记者从静安区教育局获悉,上海市静安区依托丰富的红色文化底蕴,积极推进“大思政课”建设,成效显著。通过深入挖掘区内106处革命遗址遗迹,推动“十馆一路连百校”,静安将打造覆盖基础教育全学段的思政课程群,在思政教育领域迈出坚实步伐。

记者 范彦萍

培育100门区级“中国系列”课程

作为马克思主义传播地、革命领袖足迹地、早期中共中央机关聚集地、中国共产党首部党章诞生地、群众运动策源地和党的统一战线政策提出地,静安区红色资源得天独厚。为充分利用这些资源,区教育部门精心规划,将培育出100门区级“中国系列”课程。

这些课程以学生关注的理论和社会热点为线索,设置真实情境,将学科知识与意识形态、伦理道德有机结合,实现隐性教育与显性教育同频共振,全方位提升课程思政的内涵品质。例如在“开学第一课”中,部分学校已将红色场馆的史料转化为互动教学素材,让学生在沉浸式体验中感受信仰力量。

打造1000节思政教育精品课

同时,静安区还致力于打造1000节思政教育精品课。通过探索多样化的教学形式,如主题演讲、红色影视作品赏析、课堂情景设置和案例讨论等,推出“百校千课”思政精品课项目。从小学阶段注重情感启蒙,到初中阶段促进价值认同,再到高中阶段坚定理想信念,实现分层教学,让思政教育更贴合学生的成长规律。

静安区教育党工委书记余文君介绍说,试点工作推进会上明确,未来精品课建设将更注重与红色资源的深度联动,例如开发“行走的党课”系列课程,组织学生实地探访红色遗址,通过现场教学、微党课录制等形式,将106处红色资源转化为“可触摸的教材”,打造静安“红色106”大思政课实践育人品牌。

不仅如此,静安百所中小学还将持续与全区10个重点红色场馆、红色主题展以及1个红色文化街区开展结对共建,形成“十馆一路连百校”的联动工作格局。

形成校内外育人共同体

此外,静安区还积极构建“大思政课”育人系统,除了一体化的学科实践体系、三级教研体系和发展性评价体系外,还持续推进“新思想家园”活动体系,打造区校两级思政“教联体”实践体系。通过这些举措,将区域红色资源深度融入“大思政课”一体化建设,形成了校内外育人共同体。

据悉,静安区教育局将实施“十五年育人链追踪计划”,打造“在校培养-毕业跟踪-成才反哺”的育人闭环。构建静安学子画像,建立五育融合发展型评价模型,为学生发展提供个性化服务。

“我们将打造一支师德高尚、业务精湛、结构合理、充满活力的高素质专业化教师队伍。落实班主任减负提质行动,首创‘班心导’合力育人机制,优化建班育人工作。”余文君介绍说,静安将完善全员导师制,构建良好师生关系和家校关系。提升全体教师“五育”融合教育教学能力,促进学生全面健康发展。

■ 优秀馆校课程

上海市久隆模范中学于嘉斌老师利用上海毛泽东旧居陈列馆的红色资源——一张1919年寰球中国学生会送别留法学生合影,提出问题:青年毛泽东为何没有出国留学?激发学生结合平时搜集的多类型材料从不同角度尝试分析,接着出示上海毛泽东旧居陈列馆的另一份红色资源——1920年毛泽东致友人周世钊的信,引导学生探究其中的深层原因。最后通过层层设问将历史实践与思想理论联系在一起,揭示了思想引领时代发展的历史规律。

同样是毛泽东旧居陈列馆合作的馆校课程,静安区教育学院附属学校教师俞青青以馆内墙上的《七律·长征》引出长征精神的内涵,解读长征精神的时代意义:“每一代人都要走好自己的长征路”,新时代的青年应该像鲲鹏一样,展翅高飞,怀勇者心,立鸿鹄志,做奋斗者。

首页

首页

放大

放大 上一版

上一版