实体书店小心走入“最美误区”

书店为了追求“最美”,设计费用动辄就是几百万上千万,可最终却沦为不使用的“花瓶”。

春节期间,青年报记者走访了一些长三角地区的书店。发现这些新锐书店在设计上都追求精美,风格却是大同小异。“最美书店”已经成为很多书店追求的目标,但是这“最美”如何转变为读者的使用和便捷还有很长的路要走。而在这些书店“设计的误区”的背后可能是书店经营者和设计者人文素养亟待提高的现实。

青年报记者 郦亮

书店不能忘记自己的本质

在杭州一家书店,少儿区的书架做到了2米多高。读者曾先生要吃力地把女儿托起来才能让女儿够到书架上层的书。“这个设计师肯定自己不读书,否则不会做这么高的书架捉弄读者。”曾先生对青年报记者说。然而书店的经营者却不以为然,他们解释说,这个设计师仿造了日本茑屋书店的设计,茑屋书店最有名的就是高高的“书墙”。

在苏州的一家“网红书店”,青年报记者注意到,店内咖啡饮料的区域面积是售书区的两倍,咖啡品种可谓一应俱全,但是书的品种却不多,要想找一本书却不是那么容易。所谓咖啡品种比书的品种还要齐全。在这家书店里,似乎咖啡成了主角,书却成了背景和摆设。对于这个问题,书店经营者的解释是,多元化经营是一种潮流,是一种书店新业态,如果不这么做,就没法吸引读者,也没法维持生存。

上海的一家书店则以所谓人脸识别的高科技取胜。通过识别,读者就可以轻松完成图书的支付,所以书店里甚至都不需要店员。这一高科技在刚刚使用的时候确实吸引了不少读者,但在好奇心满足之后,这家书店在春节期间的客流量并没有出现太大的增长。一些读者对青年报记者表示,其实高科技容易模仿,但是书店的品质提升却是一个漫长过程,不是一天两天就能完成的。

这些书店确实很红,但感觉有点奇怪。总体来说,就是不太像一家书店了,虽然充满了话题,但是谈的和书都没有太大关系。

书店纠偏需要经营者提升素养

在这一轮探访中,青年报记者注意到,应该说实体书店确实迎来了一轮春天,首先是数量的增长,特别是一些网红书店可谓遍地开花。另外,这些书店在经营理念上也发生了重大的变化,很多经营者认为书店不仅仅是售书之地,更是一个读者体验之地。这些都是很好的变化。

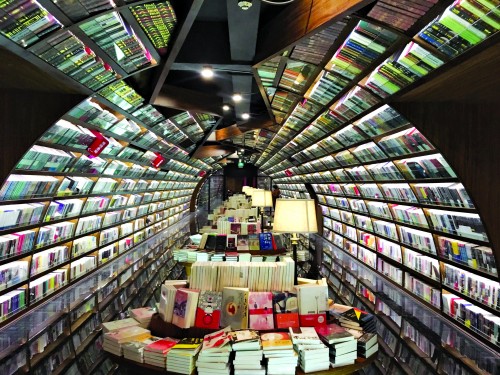

但是,不少书店也存在很多设计和经营上的误区。最突出的问题就是设计过度。现在不少书店为了追求“最美”,设计费用动辄就是几百万上千万,可最终却沦为不使用的“花瓶”。设计过度的标志是“太美”或“太俗”,“太美”只是所谓追求空间上的夸张表现和道具造型上的奇特,不考虑书店的投入和产出,而“太俗”就是将所谓的地域文化特征大幅度放大,成为贯穿书店空间内的主线,在色彩和用材上极度夸张。商业店面设计和书店设计是有很大差别的,其主要原因是图书产品属性比较内敛,用夸张的空间设计去搭配内敛的图书产品,这就形成了视觉上的矛盾。

还有一个误区就是本末倒置,作为主角的书沦为了配角。很多书店设计为了追求“美”而放弃了实用性,动辄都是3米多的靠墙高架或者设计出更新颖的书墙,空间隔断都是放置大量书架等。很多书店大而无当,空间尺度堪比展览馆和博物馆,空间使用率很低。有些书店故意追求视觉呈现,拿图书当道具,以此来吸引消费者消费所谓其他的文创多元产品。有些书店大量布置座位区。这些都存在着逻辑上的问题,实为不可取。

很多新书店都出现了同样的问题,这就不得不引起人们的关注了。书店的设计和经营从本质上来说都是由书店经营者和设计师来决定的。但青年报记者了解,其实现在的很多经营者和设计师都不是阅读爱好者。青年报记者曾经采访过一位书店设计师,他设计了一个“网红书店”,四面都是书,连屋顶和地板上也是书,是为了营造“书天书地”的氛围。但是这位设计师也坦言,自己平时的阅读面也不大,从学校毕业后,就一直忙于生计,即便读书也是读一些专业书。那么很显然,如果自己不读书,就很难了解读者的需求,设计上也必然会出现偏差。

至于书店经营者也是如此。过去一些人文书店的经营者自己也是一个学者,甚至还参与图书的出版。但是现在这样的学者型经营者基本上是看不到了。书店招聘新员工,也很少有将阅读面作为招聘标准的。书店经营者自己对阅读没有一个深层次的理解,书店的经营自然也就有了很多变数,这是书店误区产生的真正的原因。

所以要解决这些问题,归根到底,还是要提升书店经营者和设计师的人文素养,如此书店才能真正与读者站在同一平面上,更好地为读者服务。

青年报记者 郦亮

来源:青年报

- 相关推荐