致敬白衣天使!首场“我与共和国共奋进”先进事迹报告会举行

青年报·青春上海记者 顾金华/文 受访者供图

4月9日下午,由市委宣传部、市卫生健康委共同主办的“我与共和国共奋进”上海市先进典型事迹报告会在上海展览中心友谊会堂举行。报告会前,市委常委、宣传部部长周慧琳,副市长宗明会见报告团成员。

为隆重庆祝中华人民共和国成立70周年,以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引,广泛开展英雄模范系列主题宣传教育活动,深入推进社会主义核心价值观建设,弘扬上海城市精神,市委宣传部今年将陆续举行“我与共和国共奋进”上海市先进典型事迹系列报告会,讲好共和国发展壮大故事,讲好英雄模范奋斗圆梦故事,讲好新时代改革创新故事,激发人们的爱国之情、报国之志,大力弘扬幸福源自奋斗、成功在于奉献、平凡造就伟大的价值理念。4月9日举行的首场报告会,呈现了吴孟超、王振义、葛均波、夏强、卢洪洲、胡炳麟、朱兰7位先进模范在医疗卫生、科技创新、教书育人等领域的奋斗故事,以及他们的崇高精神和家国情怀。

来自全市的医务工作者代表、高校青年学生代表、各区基层党员干部代表及社会各界代表约800人参加了报告会。据悉,主办方将在相关网络平台播放报告会实况,并将实况内容配送至全市社区文化活动中心,进一步在全市营造学习先进,矢志奋斗的良好氛围。

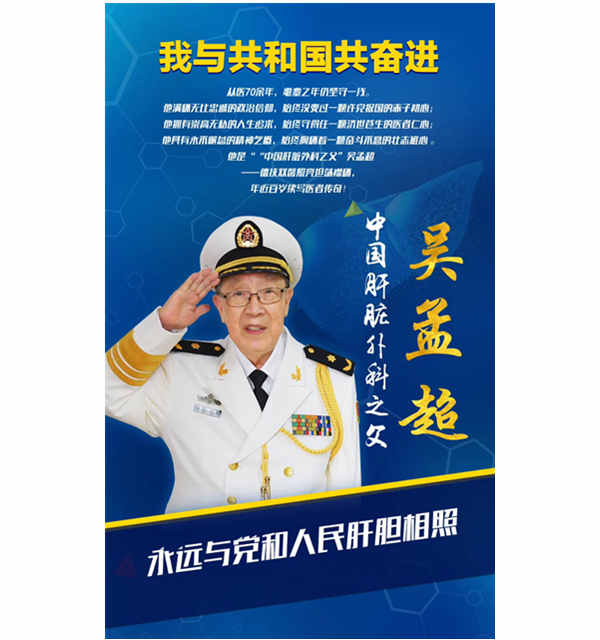

永远与党和人民肝胆相照

海军军医大学第三附属医院 吴孟超院士

从上世纪60年代起,吴孟超院士就是全国医疗战线上的一面旗帜。半个多世纪以来,这面旗帜始终熠熠生辉、历久弥新,感召和激励了一代又一代人!

作为一名医学大家,他1991年当选为中国科学院院士,2005年荣获国家最高科技奖,被誉为“中国肝脏外科之父”;作为一名革命军人,他是我军一级英模,1996年被中央军委授予“模范医学专家”荣誉称号,2011年被中宣部树为全国重大典型。

我国是肝癌高发国家,上世纪50年代初,国内肝癌防治领域一片空白。身为外科医生的吴孟超看在眼里、急在心中,他开始向肝脏外科领域进军。

当时,我国医学界一向视肝脏外科为“生命禁区”。经过成千上万次解剖实验,1957年,吴孟超等“三人小组”首次提出肝脏结构“五叶四段”解剖理论,中国医生从此找到了打开肝脏禁区的钥匙。1960年,他主刀完成我国第一例肝脏肿瘤切除手术,首创常温下间歇肝门阻断切肝法,完成世界第一台中肝叶切除术……一步步将中国的肝脏外科提升至世界水平。

从风华正茂到耄耋之年,吴孟超始终不知疲倦地为党工作,今年97岁的吴老,只要身体允许,就坚持每周亲上两三台手术。有时候医院怕他太劳累,建议取消他的门诊,他都拒不同意。

从医75年来,吴孟超救治了16000多名患者。在吴孟超看来,“一个好医生,眼里看的是病,心里装的是人。” 冬天查房,他会先把听诊器焐热;做完检查,他会帮病人把衣服拉好、把腰带系好、把鞋子放好;每个大年初一,他会握住每位住院病人的手道一声:“新年好!”

吴老说,医院是治病救人的,怎么能想着从病人身上捞钱?为此,他给本院医生定了不少规矩:如果B超能诊断清楚,决不让病人去做CT或核磁;能用普通消炎药,决不用高档抗生素;手术若能手工缝合,就尽量不要用吻合器……

今年1月,吴老主动响应国家院士制度改革,光荣退休了,但他仍然放不下手术刀。他说:“中国肝癌大国的帽子还没有扔进太平洋,我还要继续同肝癌斗争!”

吴老常说:“一个人,找到和建立正确的信仰不容易,用行动去捍卫自己的信仰更是一辈子的事!”这句简简单单的话,他确实践行了一辈子。

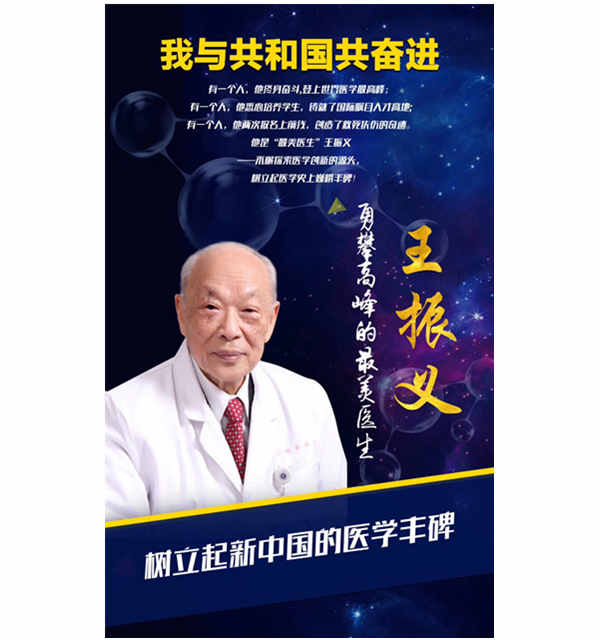

树立起新中国的医学丰碑

上海交通大学医学院附属瑞金医院 王振义

有一个人,他终身奋斗,努力攻克了一种白血病,获得肿瘤学最高奖,登上世界医学最高峰;有一个人,他悉心培养学生,造就了“一门四院士”的佳话,铸就了国际瞩目的血液学学术和人才高地;有一个人,他两次报名上前线,在抗美援朝战场上荣获二等功,创造了救死扶伤的奇迹。

他,就是中国首批中国工程院院士,2010年度国家最高科学技术奖获得者,刚刚获得中国最美医生称号的王振义,他经过八年刻苦研究,找到了一种药,攻克了一种最危重的白血病——急性早幼粒细胞白血病。

1986年,一位叫小静的小姑娘生了急性早幼粒细胞白血病,这是一种非常凶险、死亡率特别高的白血病,小静来到医院时已经出血不止,生命垂危,医生们用了各种方法都没法阻止死神的脚步。此时,王振义通过仔细研究小女孩的病情,建议让小女孩服用还在实验阶段的全反式维甲酸治疗。很多人劝他说:“您早就功成名就,现在用自制新药来治疗,万一有啥可就名誉扫地了,还是别冒险啦。”但王振义说:“我相信科学,我有信心!”奇迹出现了!小女孩只吃了一个星期的全反式维甲酸,病情就出现了转机,白血病最终达到完全缓解。如今,30多年过去了,女孩依然健康地生活着。这次治疗是世界公认的诱导分化理论成功治疗癌症的第一个成功案例。也因此,王振义被誉为“癌症诱导分化之父”,并于1994年获得世界肿瘤学最高奖——凯特琳奖。

上世纪八十年代,“全反式维甲酸”在中国只卖11元,而在美国售价600美金,即使过了三十年,现在国内也只要290元,还能进入医保,而类似的肿瘤治疗药物价格高达2万元以上。2012年,日本爱知癌症研究中心名誉主席大野竜三(Ryuzo Ohno)教授说,仅这一种药就为日本每年节省10亿日元的开支。

此后,王振义和学生陈竺、陈赛娟院士等又一起创造性地提出“全反式维甲酸联合三氧化二砷”的治疗方法,使得这曾经最为凶险的白血病五年生存率从10%提高到95%以上,成为第一个可被治愈的白血病。这个成果被誉为“上海方案”,并被国际权威指南指定作为一线经典治疗方案,2009年巴德年院士在接受《科学时报》采访时,将这个成果称为“新中国对世界医学的八大贡献”之一。

王振义常说,爱国,首先就要爱自己的事业,事业需要我们,祖国需要我们,我们每个人都要不断学习和创新,更好地为病人服务,为祖国奋斗!

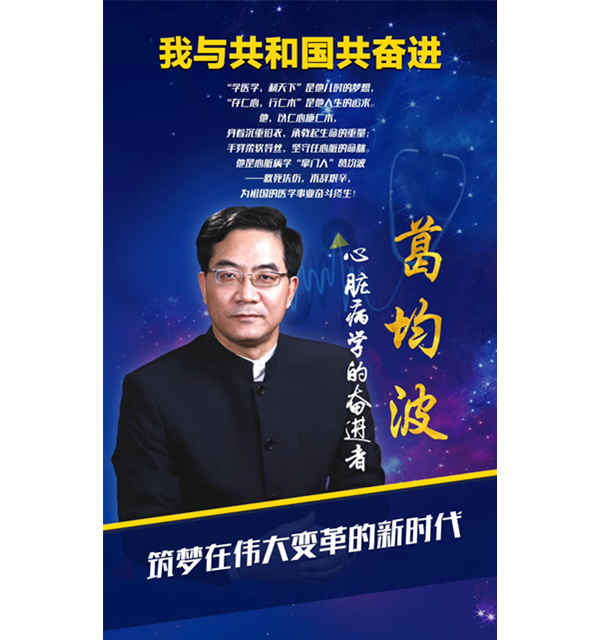

筑梦在伟大变革的新时代

复旦大学附属中山医院 葛均波

葛均波,现任复旦大学附属中山医院心内科主任、上海市心血管临床医学中心主任、上海市心血管病研究所所长、复旦大学生物医学研究院院长,复旦大学泛血管医学研究院院长等。

1987年起从事心血管疾病的临床和科研工作,长期致力于冠状动脉疾病诊疗策略的优化与技术革新,在血管内超声技术、新型冠脉支架研发、复杂疑难冠脉疾病介入策略、冠脉疾病细胞治疗等领域产生了一系列成果。作为第一完成人获得国家科技进步二等奖、国家技术发明奖二等奖、教育部科技进步一等奖、中华医学科技二等奖、上海市科技进步一等奖等科技奖项10余项, 被授予“科技精英”“全国五一劳动奖章”“谈家桢生命科学奖”“树兰医学奖”“白求恩奖章”等荣誉称号。

葛均波说,不拒绝任何一个病人,这是中山医院心内科的郑重承诺。虽然大家都说心导管室没有下班时间,但能够为病人谋福利,能够解除病人的痛苦,大家感到很幸福。

燃情的岁月里,葛均波和团队创造着一个个“第一”:开通华东地区首个急性心肌梗死抢救“绿色通道”,首例经皮主动脉瓣置换术,我国首例国产完全可降解支架的应用,等等。“梦想在前、使命催征!我们都是追梦人,在前进的道路上努力奔跑”。

坚守仁术济世的家国情怀

上海交通大学医学院附属仁济医院 夏强

夏强,上海交通大学医学院附属仁济医院副院长、肝脏外科科主任。

让每个母亲都能看着孩子健康快乐成长,让每个患儿家庭都能冲破黑暗与苦难、拥抱灿烂的晨曦,是仁济医院肝外科创建时的信念、奋斗的初心。夏强说,从穿上白大褂的那一天起,就肩负着仁术济世的重任,千千万万儿童家庭的健康梦,就是他们的家国梦。

2004年,38岁的夏强来到仁济医院创建肝脏外科,一切从零开始。7个医生,11张床位,空空如也的病房,他们就这样白手起家干了起来。仅仅一年后,仁济医院肝外科的肝移植就做到120台,照这个发展速度,很快就能从全市的末位排名上升到全市前三名。

然而,放眼全球,西方的移植技术已经升级到了活体移植,而中国掌握这种技术的医院却很少。尤其在儿童肝移植领域,因为适合儿童的肝源少,手术技术的要求更高,国内很少有医院开展这种手术。而他在门诊遇到的胆道闭锁患儿,其中有80%会因为肝衰竭而夭折。每当看到那些病重的孩子,作为一名祖国培养的移植外科医生,夏强深感肩上的责任和使命。

2006年初,夏强又一次重新出发。团队去实训基地用小猪模拟儿童的身体,每天训练14个小时。活体移植最大的难点是在肝脏血流完全开放的状态下,确保离断手术不出血,但是肝脏又是一个血管密集的器官,往往还没有完成肝脏的分离,小猪已经大出血死亡。训练坚持了整整10个月,他们把每一个分离的动作反复磨练,最终在国内首创了“精准切肝”的理念,成功突围。2006年10月,夏强团队成功开展了仁济医院第一例儿童活体肝移植手术。

截止2018年,仁济已完成肝移植4400余例,肝移植年完成量连续八年居全国第一,2017年和2018年均突破800例,跃居世界首位,并连续两年创造了单中心年完成肝移植例数的世界纪录。儿童肝移植至今已完成1679例,连续8年居世界第一。患者来自全国各地和国外。

由于经济等原因,目前全国仅有约10%的患儿有机会接受肝移植,很多孩子因为没钱最终倒在手术室门外。为此,夏强团队想方设法寻找各种资源,在中芯国际集团和中国宋庆龄基金会等公益组织的慷慨捐赠下,他们的慈善基金已近五千万元,仁济医院已经换肝的孩子中,70%是通过这个基金解决了医药费问题。

现在,每年六一儿童节都是夏强最开心的一天,因为有几百个在仁济接受肝移植手术的孩子们会“回家”。他说,“若干年后,这些孩子们长成一个个健康的小伙子大姑娘,他们也能考上大学、找份好工作,和心爱的人结婚、生儿育女时,那我该有多幸福!“

为健康中国筑起公共卫生屏障

上海市公共卫生临床中心 卢洪洲

卢洪洲 ,现任上海市公共卫生临床中心党委书记、华山医院院长助理。从医30年,他舍身忘我地冲锋在人类抗击瘟疫最前沿,保护着上海这个国际大都市的公共卫生健康安全。主要承担国家科技重大专项、国家自然科学基金、国家临床重点专科等项目,先后获国家科技进步奖特等奖、上海市科技奖、上海医学科技奖等荣誉。入选国家百千万人才工程、科学中国人(2016)年度人物、“最美援外医生”。

2003年,那一年非典肆虐、人心惶惶。当时,由于上海出现了本地传播的病例,世界卫生组织考虑把上海列为疫区。一旦上海被列为疫区,就意味着上海将被限制旅游和经贸往来。那时,卢洪洲参与非典防控,负责接待世界卫生组织官员在上海的考察。他和疾控中心的同道们与世界卫生组织官员进行反复沟通、协商,最终,上海科学的防治预案和其积极有效的沟通促成了世界卫生组织修改了疫区的定义,上海没有被划归为疫区,最大限度地减少了城市损失。那一刻,卢洪洲由衷地感到中国医生也可以在国际舞台拥有话语权,传染病医生为公共安全和国家发展所做的贡献一样不可低估。

非典期间,在上海市政府和全体上海市民的努力下,上海的防治策略、防治经验、防治手段不断完善,实现了社区零传播、医务人员零感染的目标。

曾经有人问卢洪洲,一提到传染病,别人往往唯恐避之不及,为何他总像打了鸡血。卢洪洲的回答是,正是在与人类伴随的传染病的抗争中,他才真切感受到了作为传染科医生,对社会、经济发展、对人类生存的价值所在。

抗击非典、应对甲流、奋战H7N9、防控埃博拉、狙击寨卡……每一场战役虽然没有硝烟,却都那么惊心动魄。战争打响,军人要筑起一道道钢铁长城保家卫国;疫情来袭,卢洪洲和所有的公共卫生工作者,要为祖国、为上海筑起一道道壁垒,这是使命,更是担当!随着全球交往的频繁,世界已经成为一个地球村,在我国“一带一路”建设、南南合作等项目推进过程中,中国的公共卫生事业必将在国际舞台起到引领作用。

在异国他乡彰显中国大爱

上海中医药大学附属岳阳中西医结合医院 胡炳麟

胡炳麟,第16批中国援摩洛哥医疗队穆罕默迪亚医疗分队队长。他带领分队不忘初心,无私奉献,克服重重困难,以精湛的医术和高尚的医德为摩洛哥人民服务,赢得了摩洛哥政府和人民的高度赞誉,圆满完成两年援外医疗任务,为探索援外医疗新模式做出了积极卓越贡献。

远在万里之外,胡炳麟始终牢记“中国医生”的身份,不分老幼贵贱,以仁心仁术解救摩洛哥病患的疾苦,助力“一带一路”倡议,成为传播中医药文化的使者,让中国针灸推拿在非洲土地焕发风采。在他积极协助下,分队先后完成与拉巴特穆罕默德五世大学、卡萨哈桑二世大学合作项目洽谈,让摩洛哥中医文化中心建设走出了实质性一步。他带领的分队荣获全国援外医疗工作先进集体荣誉称号。

中国医生带去的,是精湛的技术,是大爱的情怀;留下的,是患者的深沉赞美,是两国人民的深厚情谊。中国医生的眼里,朝夕相对的摩洛哥孩子和自己的儿女一样,摩洛哥老人和自己的长辈一样,他们的伤痛、病患,他们的哭声、笑声,他们的过去、未来,无不牵动着大家的心。

胡炳麟说,作为援外医生无比自豪,援外医生用精湛的医术和高尚的品格,书写了动人的中国故事,弘扬了中国精神。“为实现中国梦,我们永远在路上!”

奔跑在改革开放的春风里

徐汇区斜土街道社区卫生服务中心 朱兰

朱兰,上海市徐汇区斜土街道社区卫生服务中心团队长,全科主任医师,徐汇区全科医学学科带头人,“中国医师奖”“全国十大最美医生”获得者。治小病、管慢病、防大病,她和她的团队立誓为社区居民做好健康“守门人”。

作为家庭医生代表,她在医养结合、慢性病群组干预管理模式、家庭健康评估指标体系的构建及应用等方面不断探索,取得可借鉴的成果。朱兰带领的家庭医生团队获全国五一巾帼标兵岗、上海市三八红旗集体、上海市劳模创新工作室等称号。

朱兰说,是伟大的祖国、奋斗的时代、健康中国战略给了她成就事业的机会,是党和政府的重视、医改的推进、家庭医生制的落实给了她施展才华的舞台,是上海这座城市的锐意创新给了她开拓进取的激情!而这也是上海8000多名家庭医生的心声和更加努力的动力。当面对下一次抉择,她将不忘初心,坚守誓言,继续做好居民“健康守门人”,帮助更多居民实现健康梦!

青年报·青春上海记者 顾金华/文 受访者供图

编辑:梁文静

来源:青春上海News—24小时青年报

- 相关推荐