他是二手电器行老板,还是录音师?不,他是音像档案抢救师

青年报·青春上海记者 刘晶晶/文 施培琦/图、视频 杨诚/后期剪辑

在上海市档案馆档案技术保护部,出生于1980年的张喆是“最青春”之一——这里只有4个“80后”,其他都是“60后”“70后”。但在年轻人中,他又无疑是位老大哥——不仅指他的年龄。16年前,市档案馆在仙霞路新建档案保护技术团队时,23岁的他就已成为这里最年轻的血液。

办公室像古董电器行 说起宝贝他滔滔不绝

张喆的办公室在纸质档案修复室的东面,小小的一间。和隔壁做纸质修复的孟烨不同,他每天面对的不是大大小小的纸片,而是零零总总的数据——如今他所从事的是音像档案的抢救保护工作。

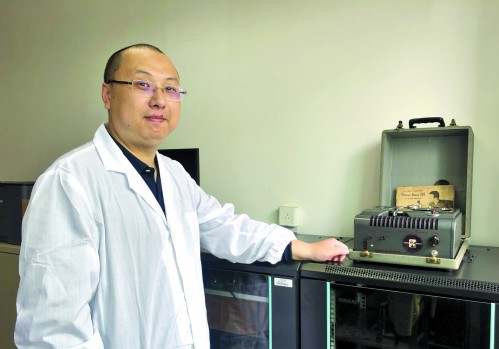

办公室的一头是两台电脑,杂七杂八的线路连接着各种采集设备。另一头,有更多的播放设备被陈列在展示柜中。从笨重的体形上看,多数都不像是存在于现在这个年代的机器。乍一看,这间小办公室简直像个专卖二手货的电器行。

而穿着白大褂工作服、一头圆寸、架着眼镜、胖嘟嘟的脸上总是带着和煦微笑的张喆,也很容易被人误认为是个古董电器行的老板,说起他的那些个宝贝,就滔滔不绝。

“这个是U-matic播放器,可以放以前那种大的盒式录像带的。下面两台都是BETACAM录像机,也是放盒式录像带的,就是放的录像带格式不同。这是播放HIFI Pro的手提式摄像机。这个是老式的唱片机,现在外面还挺多的,很多发烧友还都很喜欢用,可以放老式唱片,我这里有两台。这个你大概没见过,是开盘机,放以前那种开盘带的,这台是老上海牌的。你看,我外面还放了一台。”

开盘机能播放开盘式录音磁带,那是卡带出现之前的一种录音磁带,要手动从供带盘拉出磁带,通过磁头缠绕到旁边的收带盘上。

被张喆放在外面的这台开盘机正连接在电脑上,他最近在做的一项工作,是要将上世纪六七十年代的一些政府会议档案数字化,首先就需要将这些开盘带中的数据先听出来,再进行数字化格式转换。这样,今后要使用,就可以不用原档,而直接利用数字化档案。

去二手市场淘播放器 要抢救,先要“解密”

音像档案数字化抢救,是上海市档案馆从2011年开始进行的“新业务”。上海市档案馆的馆藏音像档案种类较多,有钢丝录音带、开盘带、盒式录音带、盒式录像带、唱片、光盘等,日积月累,随着时间流逝,很多音像档案的存储介质会发生老化,档案就有流失的风险。

“像钢丝录音带,上世纪20年代就开始盛行了,1949年新中国成立,当时毛主席在天安门城楼上的讲话就是用的钢丝录音带,时间太久远,容易消磁、断裂;唱片则会产生变形;盒式录音带有片机老化、断裂,霉变、黏连的风险;开盘带磁带外露,也很容易坏掉。”

当时还在从事纸质档案修复的张喆临危受命,和另一个同事一起,组成了全新的音像档案抢救小组。“音像档案保护是我们从来没有接触过的,是第一次。我们考虑的首先是抢救,先将内容读取出来进行数字化,将内容保住,以减少档案原件的使用,同时开展对档案原件的修复保护研究。”

要抢救,先要“解密”。纸质档案再破,好歹还能辨认出是什么东西。音像资料若少了播放设备,就完全不知道里边有什么,所以“解密”的首要任务是找设备。

早就被淘汰的音像资料,找一台播放设备都很难。张喆那段日子最常去的地方是虬江路的音像市场,一家家店的去淘二手货。二手市场淘不到,就通过各种渠道去找爱好者帮助留意市面信息,也走访了各类兄弟单位、维修厂家,来收集一些被淘汰但还可以使用的二手设备。

如今他的“宝贝库”里,开盘机就有3台,看上去很奢侈,其实是无奈之举。“开盘带的带速不同,原则上一台机器都能播放,但这些二手机器太老了,看上去有几个速度,实际只能播放一种,配件也早没了,修都没法修。只能多淘几款,保证各种速率的带子都有机器能放。” 张喆说。

有的机器甚至是把两台老机器拆并成了一台。“这种机器以后只会越来越少,尽量先收集到,能用先用。至少每个品种,我要保证能有一台机器是可以播放的。”二手机器经过维保后拿回来,通过实验带测试后证明不会造成损害,才可以用在档案资料上。

摸着石头过河 探索档案的实体保护

张喆如今的工作常态,是坐在电脑前监听数字转化的录音。数字化转化的时候,播放器在放,人也要一直坐着监听,还有一本记录手册,随时记录听到的问题,精确到了几分几秒。

“录进去的东西人耳必须要听一遍,听声音对不对,有时候突然没声音了,除了记录下来,也要看是哪里的故障,是磁带问题还是播放问题。然后反复测试,再进行记录。”大多数时候听的是政府部门早期开会的录音,长的要3个小时,短的15分钟。“一直听这些,其实是挺无聊的,但还是得保持注意力集中。”

办公室里最老的老古董是一台钢丝录音带播放机,平常不轻易示人。“钢丝录音带我们现在还没敢拿出来转,都是珍贵的老档案,不敢轻易动。”张喆说。

之前曾做过一点开盘带,但发现拿出来时间长了会发生磁粉脱落的问题,就又送回库房去了。“如果有风险是不敢硬来,损失后就是永远的。”张喆告诉记者,目前在转换的数字音像资料基本还是相对时间较近、质量较好的,比如零几年的盒式录音带。

“先把能做的做掉。”张喆说,如果说纸质档案修复主要看熟练度、手工技术,音像档案的保护更多涉及到的是专业性问题。“而且做这个的时候单位里是没有前人经验的,我们是半路出家,都要靠自己摸索。”

现在他们所使用的数字化平台,也是自己摸索搭建出来的。“像数据采集,在网上看到人家家里有盒式录音带可以转成数字格式,我就去学习,也尝试了很多软件,搜集资料,做研究。最终形成了现在这套采集、核对、转制、刻录的数字化平台。”

目前已经做好数字化的音像档案,在利用时都会用数字化文件,原件则放在库房里。“库房温湿度控制好,不拿出去用,档案可以放很久。像磁带,在库房里就不容易发霉,保存时间很长,至少50年起步。”张喆说。尽量减少实体档案的原件使用,这也是档案保护的一个主要趋势。

除了数字化保护,下一步,张喆和伙伴们还在探索如何对音像档案进行实体保护。“音像档案保护比较困难的是,市场淘汰快,技术流失得快,像现在连做磁带固化的单位都没有了。档案又具有唯一性,技术不成熟的情况下绝对不敢用。”

张喆的桌上,有一些二手开盘带,是最近刚从外面淘来的。他想用这些二手带来练练手,做些修复性实验。

16年前,23岁的他从一名学动力工程的学生“转行”成为纸质档案修复的小学徒;8年前,已经成为纸质档案修复主力的张喆又一脚踏入全新的音像档案抢救队伍。每一个关键时刻,都有这个80后年轻人的身影。数字化抢救初见成效的今天,他更加相信,没有什么不可能,只有敢不敢尝试。

-张哥哥小故事-

从小张到老张的进化

每位王者,都是从青铜进化而来的。80后中的老大哥张喆也不例外。

清洁档案 最怕碰到“棉花纸”

2003年进入档案馆时,学动力工程的他本来该进设备科,但新成立的档案保护技术部正好缺人,23岁的小年轻就被派到了这里当学徒。

做档案修复,基本都是从纸质档案入手。张喆的角色最初是“清洁工”。他还记得那些刚入馆的历史档案,脏得不成样,打开来里面全是黑的,大片大片的煤灰,看着都觉得头皮发麻,更别提要用手去擦了。

擦就擦吧,最怕是碰到“棉花纸”档案。“就是那种已经很薄很软的纸,老化严重,特别容易破损,用力稍大一点就会变成渣渣掉下来。有些机械纸时间久了之后强度比较差,中间折痕全部断裂,上面又全是霉菌,擦的时候就要非常当心,否则会把字带走。”

“清洁工”小张只能用棉花球一点点的把这些老档案擦干净,再送给师傅们进行加固和修复。虽然技术含量不算高,但在张喆看来,这段清洁工生涯让他变得更有耐心,不畏辛苦。

修复地图 一个指甲盖一个指甲盖的刮

张喆上手修复的第一份档案,是地籍图。“我还记得当时送来时都是一卷一卷的,很破旧。拆了轴一看,里面都散了,碎成一小块一小块了。”

地图本身有三层,先要揭开后面的一层布,然后是一层托纸,还有一层胶,要全部刮掉,再清洁干净后重新拼接。“因为有不少是散的,就要一块块拼接好,全部弄平,整理完了重新上浆,再重新上托纸。”

到现在他还记得,地图大的能铺满一张桌子,有的一张桌面还铺不下。破碎得厉害的地图,后面托纸都已变形,粘得又很牢,揭的时候得用镊子一小片一小片的揭开,要非常小心,不然容易把地图给揭掉。

把托纸揭掉后,后面那层厚薄不一的胶则用竹签头一点点刮。“一张地图,我们四五个人趴在上面,一个指甲盖一个指甲盖的刮出来,现在想想都觉得挺不容易。”

纸浆补洞 手一泡就是几个小时

纸浆补洞,是档案修复中的一门技术。类似于造纸术,在缺口上把纸浆补上去,做出一张纸,和原纸结合在一起,依然是一层,完整度、牢固度都比较好,适用于双面有字的档案。

先拆卷、整理、清洁、配纸浆、上机器、倒纸浆进行修补,做完以后晾干、压平、裁剪、装订,这是纸浆补洞修复档案的一般程序。

修复室里就有一台纸浆补洞的机器,张喆给记者演示了一遍——先垫一层滤纸,放上要修复的档案页,铺平,再放一层衬纸,压住,不让档案跟着水跑来跑去。再放水,用手将水弄匀,让纸浆中和开,这样几个小时后,抽水,水渗下去的过程,纸浆就会留在档案表面。和衬纸一起压住,放到旁边的晾干台上,夹在两层毛毡中间,吸水,一般第二天能干透。之后拿到旁边的修裱台,用竹签把档案取下来,再裁剪、装订。

这个过程中,用手搅匀是最难的。“因为纸浆打好是一桶很浓的液体,倒进去要稀释开,让它均匀分布。不能用其他东西捣,容易导致纸浆绕在上面,必须要用手平放,尽量张开,不停地搅动,才能防止产生大块的纸结,有地方凝住,也可以随时打散。搅和的同时也不能太用力,太用力容易把档案弄散。”张喆解释。

手势的感觉要靠多练才能练出来,老师要求高,不允许用手套,怕影响手感。又不能用热水,冬天的时候,在冷水里一泡就是几个小时,手泡白泡皱很正常。“你就想象一下,冬天在冷水里淘米淘几个小时,感觉还是满痛苦的吧。”

练基本功 刷了6个月报纸

“做传统档案修复,用老师说的话,要吃三年萝卜干饭。”尽管已经不在纸质档案修复组,但张喆对于师傅说的这句话依然记忆犹新。基本功对于档案修复来说太重要,基本功不好,反而容易在操作过程中把档案做坏。

基本功之一的“刷”,别看就一个手势,轻重、角度都会对修复造成影响。没练过的,一刷就会把纸刷出洞来,或是皱起来、结起来。“尤其是现在用的托纸,很薄很软,手势不对,难刷平,一刷容易皱起来,甚至刷出洞。”

档案若是完整的也就算了,如果本身就是很散的档案,好不容易拼好了,轻轻地用毛笔上好浆,上面上托纸,一上去没刷好,托纸皱起来了,必须得揭掉,一揭一动,前面拼的过程等于白做。

这个手势,张喆曾经一练就是半年。“修裱俗称有两把刷子,一个棕刷、一个排笔。光是练习棕刷的手势,我就练了6个月。”张喆说:“现在条件好,可以用专门的纸练习。我们当时用的是报纸,先是干刷,后面再自己打点浆糊,两张报纸托在一起练,要练很久。”

技术就是靠勤练,没有任何捷径。这是16年修复经历告诉张喆的,也是他想告诉后辈们的。

青年报·青春上海记者 刘晶晶/文 施培琦/图、视频 杨诚/后期剪辑

来源:青春上海News—24小时青年报

- 相关推荐