“2018上海大学生年度人物”的吴豪毕业了:请再坚持一点点,说不定就有转机

青年报·青春上海记者 范彦萍/文 受访者/图

因为志愿填报的缘故,他曾与本科擦肩而过,来到高职,经历了一段迷茫期。在校时他端过盘子、被退过稿,约莫从2017年开始他关心起了当时还是冷门的垃圾分类。彼时的他并不知道自己会成为垃圾分类达人,更不晓得自己会荣获“2018上海大学生年度人物”。

今天,上海工程技术大学高职学院2019届学生毕业典礼在虹口校区师生活动中心涵憬堂举行。时隔2年,再度回到母校,即将从工程大毕业的优秀校友吴豪讲述了从昔日的丑小鸭成长为小天鹅的励志经验,更激励学弟学妹们,高职生也有春天。要放眼未来,拥有守得云开见月明的决心。

“请再坚持一点点,说不定就有转机”

“我是吴豪。非常荣幸来参加本次毕业典礼。今天站在这里,见到大家很亲切,也回想起了多年前的我。岁月静好,只想道一声,学校真好,青春真好。要毕业了,大家或许踌躇满志,或许信心百倍,或许也可能有些迷茫,不知所措。我想这些都不重要,人人生而不同,每个人都有自己的价值,重要的是我们都在慢慢成长。”演讲台上的吴豪穿着笔挺的西装,侃侃而谈:回首在逸仙路的时光,有成功也有失败。还记得为了完善论文,一遍又一遍地去找指导老师。一行人备战挑战杯等比赛时,讨论到忘记时间,很多次差点进不了寝室。

主持大学生创新项目时,虽然多次被退稿,但还是咬牙坚持下来了,最终在国家级期刊顺利发表。忘不了周末去宝隆酒店端盘子赚零花钱,忘不了和室友一起骑着自行车去五角场吃烧烤,忘不了班级圣诞晚会的欢声笑语。

“我是谁?为了谁?怎么办!是我以前一直思考的问题。”面对底下的一众学弟学妹,他发出了肺腑之言,希望大家要有一种大局观,可以将自己与社会相结合,看能不能带来一点贡献。“比如在学习之余,我的特长是写作,我就经常思考如何发挥自己的特长。我们的文字植根于社会,也要服务于社会。这也是我初期写诗,后期就逐渐转向撰写建议的原因。”“无论是在学校还是社会,大家会发现很多事情可能是没有道理的。比如有时你很努力了,但成绩没提高;比如你认真的准备了材料,但你满心欢喜的送过去的时候,领导却只看了一眼。又比如你很不喜欢这份工作,日复一日觉得很机械。但我想说的是当你做不到,想放弃时,请再坚持一点点,说不定就有转机呢!有时候成功就差在这一点点上。保持谦逊低调的心态,勤勤恳恳,有些事干就完了!”

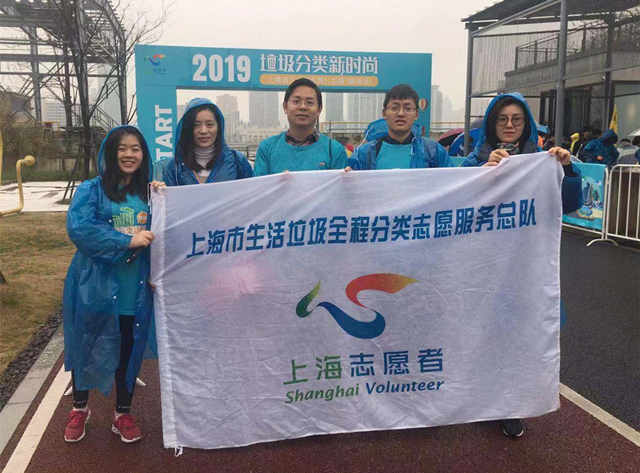

相较同龄人,吴豪的社会实践经历很丰富。最初,他关注的是野生动植物生态保护,并于2016年底参加了九段沙海洋垃圾清洁与监测的志愿经历。从2017年开始,他对垃圾分类分外感兴趣。他主动报名参加家乡文明办组织的“垃圾去哪了”活动,8小时全程换位体验环卫工生活。此外,他还积极参与“健步展风采,分类我先行”健步走、“垃圾分类新时尚”上海滨江修身志愿公益跑等活动。

2017年,他深入一线全市16个区,足迹遍布社区、街道、垃圾收集站,实地调研上海垃圾分类的现状。2018年,吴豪关于垃圾分类的建议被评为“上海市十大环保金点子”。

在分享过程中,吴豪建议校友们能放眼未来,要有“守得云开见月明”的决心。他解释说,“事物的发展是需要一个过程的,道路是曲折的,但前途是光明的。其实最初关注垃圾分类时,可以说‘垃圾分类’这个词并不热门,甚至还有点冷门。当时的我完全没想到它会有今天的热度。但我觉得这个事并不遥远,是实实在在的社会民生。可能过程会比较艰辛,甚至不被看好,但它确实是一件好事。好事我们理应坚持到底。大家要多参与各类活动、多阅读书籍,多接触社会,这些一时半会可能会用不到,但总有收获。”

“未来,我要做的事很多。”从台上下来后,吴豪语速飞快,信心满满。他透露说,作为应届毕业生,他有可能赴嘉定参与乡村振兴。此外,他还打算成立“嘉定区嘉绿公益服务中心”社会组织,继续为垃圾分类出力。

═ ═ 专访 ═ ═

记者:你大学读的是环保专业吗?怎么会对垃圾分类情有独钟?

吴豪:我在高职学院学的是国际商务专业,到了管理学院学的是金融学,和垃圾分类完全无关。但我从2017年开始对垃圾分类非常感兴趣,还是上海市首批垃圾分类志愿者。这些年,我到小区做宣讲,前不久还给嘉定团区委的工作人员上垃圾分类党课。

我最近在筹备成立关于垃圾分类的社会组织,将这件事做下去,虽然很难。就拿我们小区来说,负责垃圾的保洁阿姨对部分干湿垃圾搞不太清楚,只能进行表面的分类。很多人碰到分类知识都是一头雾水。

现在很多有关部门都为居民分发了垃圾分类手册,但时间倒退到2018年5月,那时还没有关于垃圾分类的官方手册。所以我就建议,参考海外经验,由政府部门印制编发环保手册,列明生活中常见垃圾对应分类及分类投放方法,并建议同步做出电子版手册,以二维码方式张贴在小区垃圾箱房上,扩大宣传推广。

记者:你觉得最近大家垃圾分类做的好吗?以你所在的小区为例?

吴豪:我今天上午还在青干院接受垃圾分类培训。我觉得从7月1日开始,大家的分类意识有了明显提高,这是毋庸置疑的。当然,还有一些细节的问题需要完善,比如对于‘996’的白领如何扔垃圾的问题,还有目前一线保洁工的垃圾分类专业知识不够。

撇开这些不谈,以我所住的小区为例。我们小区专门做了一个很漂亮的垃圾厢房,还设置了垃圾分类投放点。有专人负责指导居民开展垃圾分类。整个分类的氛围营造的非常好。

记者:你做的事和你的专业无关。听说你还经常给中国上海门户网站上海市人民建议信箱投递建议。有人会觉得你多管闲事,或者换句话说,你觉得自己是愤青吗?

吴豪:我骨子里就是一个多管闲事的人。但主张任何事都要讲究理性,我不是一个随意的愤青。做网络喷子很容易,基于现实的调查,把握社会热点,给予具有可操作性的建议就不那么容易了。

我约莫是从2013年开始投稿的。一开始写的不到位,分析问题不够透彻,许多建议没有被采纳。前后大概写了五六十封信。

上海市人民建议信箱每年大约会收到2.5万封信,每年会遴选100封评选为优秀建议。2016年和2017年,我写的《关于规范本市各类学校师资信息公开的建议》《关于运用新媒体打造“智慧社区”,服务群众“最后一公里”的建议》等先后被评为上海市优秀人民建议奖。

记者:当初进入高职的时候,会觉得有点失落吗?后来是如何调整的?

吴豪:有点。我高考的分数线超过二本20分左右,因为志愿填报的原因,我进入了高职。一开始有点想法,也经历了自我调节的过程。但后来我觉得人是需要成长的,不管在哪里,只要是金子都会发光,不以物喜不以己悲。

青年报·青春上海记者 范彦萍/文 受访者/图

编辑:陆天逸

来源:青春上海News—24小时青年报

- 相关推荐