好奇心咖啡馆

文/冷梅 图/受访者提供

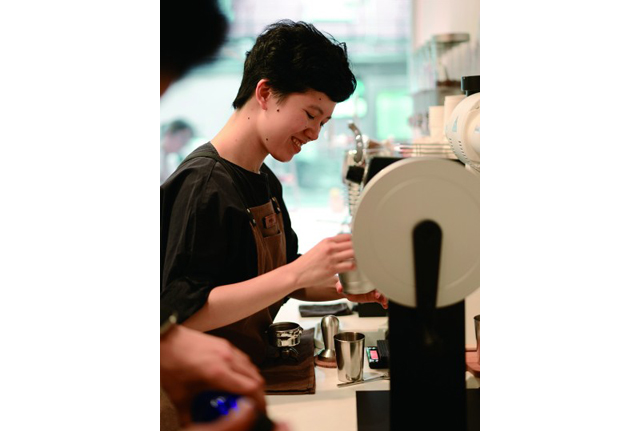

参加咖啡竞赛、频繁拿奖或许是很多咖啡师职业上的精进之路,但是对于思玮来说,以咖啡为载体,打开脑洞,满足生活全部的好奇心,则是由她自己演绎的咖啡之路。

一家期待好奇心的咖啡馆

在沪上大大小小、风格迥异的各式咖啡馆中,O.P.S.绝对是一个另类的存在。10平方米的空间,究竟能做什么?它交上了一份新奇的答卷。“如果今天你想喝点特别有趣的、带着值得回忆的体验回家,我会把你留在这里。”主理人思玮说道。

随着受众对咖啡的专业度需求越来越高,精品咖啡成为沪上很多咖啡馆的卖点。精选不同产地的优质咖啡豆,自己烘焙深度,每种精品咖啡都有自己的资深拥趸。精致细分受众是大势所趋。

思玮的咖啡馆格外小巧玲珑,从咖啡制作区到餐区仅有10平方米大小,几乎没有座位。就像东京街头的站立式餐馆,所有人挤在一个小小的空间里,站立着,簇拥着,享受着和咖啡师“平起平坐”的视角。

让咖啡潮人趋之若鹜的原因,并不是优雅、高大上的环境。它的特别之处在于,创意咖啡从来不局限于咖啡这种固定载体,而是与各种食材混搭,用奇思妙想拼配了不同种类的咖啡饮品,不断创新的思维也带给用户绝妙而独特的体验。“满满一勺好奇心”是对它的最佳概括。

确实,这家咖啡馆很特别。2017年8月,刚开业那阵子,思玮的日常就是每天分别制作现拼咖啡豆的冷泡,为了有更好的风味、新鲜度、安全性,冷泡咖啡不过夜;每两天熬一次糖浆和手作食材,周中准备氮气咖啡的研发和制作,周五到周日来店里的顾客就能喝到特调的氮气咖啡;除了每天的日常,思玮需要频繁思考的是有没有更好地提升顾客体验的可能性,以及“严肃对待”如何让喝咖啡变得更好玩。

这是思玮和男友一起开的第一家咖啡馆。两人都是1990年前后出生,经历却迥然不同。男友阿光是咖啡竞赛的培训教练,参加过国际顶尖的咖啡大赛,专注于咖啡培训领域。而思玮却更偏于传统,咖啡店主就是咖啡师,专注守护着一家小小的咖啡店,过着属于自己的精彩人生。二人因咖啡结缘,最终成了伴侣。

思玮是广州人,这已经是她来上海的第六个年头了。守着一家小小的咖啡店,每天抬头相见的大都是一些熟客,宛如“深夜食堂”的小林薰,每日亲密和食客互动,听他们诉说衷肠,也守护着每个人的秘密花园。

新客人大都是带着满满的好奇心,慕名到这里拔草打卡。话题几乎都与咖啡有关。“平起平坐”的视角不但是站姿构成的,这里的咖啡师同时也是咖啡文化普及者,他们关注于用户的感受,为他们详细介绍所选咖啡的食材和制作工序,询问你品尝后的感受。这种亲密无间的互动模式,是大多数沪上的咖啡馆所不具备的。而熟客们渐渐成为要好的朋友。有时话题不再局限于咖啡,也会聊到一些咖啡以外的话题。更多时候,熟客也会呼朋唤友,来给这家小店“代言”,引荐新人。

一次玄妙的用户体验

它的地理位置处于市中心,但交通并不是特别方便,顺路来喝杯咖啡通常不会列入咖啡达人的必选项。那些刻意来的顾客都是“真爱粉”。所以,一到周末,太原路上的小店门前蔚为壮观,甚至成了街边的一道风景。下雨天,各式各样的花雨伞撑开店外的一片小天地。店内只能容纳三五人,各位浅尝辄止,匆匆地来,匆匆地离开。门口大排长龙,可是人们三五闲谈,神情并不焦急,似乎来这里喝一杯咖啡的仪式感,从门口排队便开始了。

这种喝咖啡的形式以及创意菜单,贯穿了这家店的所有体验。思玮说:“我想为那些经常喝咖啡的人提供一些不太一样的体验。”分别加入了红酒、枫糖、柠檬、肉桂、白兰地的特调咖啡,每每有新意。每日的心情不同,遇到各色的人,也会有微微的情绪变化。“我觉得做咖啡师最大的乐趣就是希望客人开心。更深层次,我希望所有人都能和我一样,对咖啡的探索保有持续的好奇心。好奇心就代表了探索精神。”

O.P.S.这个名字代表了一个思想开放、没有偏见的(openminded),能持续探索和接纳可能性的(possibilities)空间或场所(space),这是一间传递想法的咖啡店。上海有大大小小数以万计的咖啡馆,有时前一秒还在说“某某成为我的打卡食堂”,下一秒就已物是人非。思玮说,不管是咖啡师还是咖啡馆,都是一座桥梁,他的工作其实是与人建立长久的联系。她的店就是这样一个空间,让咖啡师愿意持续创造和学习,顾客可以通过拿在手里的这杯咖啡,感知到原材料被应用的方式、包装设计、手工制作的整个过程,从而对咖啡产生更多的情感联结。“现在你做的就是认识到这样一种可能性,即世界是由无数从最好到最坏的经历组成的。头脑就像降落伞——在打开的时候工作得最好。”

一开始,想法是零散的,提升用户体验之后个性被强调,被固化。思玮说:“起先,我们只是希望能够在既有的顾客体验中得到提升——想法的来源是行业中咖啡口味和呈现,甚至是咖啡馆风格的同质化,才有了这种开放可能性的初衷。曾经是咖啡师的我们,明白自己需要在日常重复而机械的工作中找到新的动力。”

小店的微信公众号里记录了思玮从咖啡店酝酿的雏形开始,到选址、设计细节,再到经历的整个心理变化和实践心情。在一点一滴的记录中,思玮让所有关心它的人,一步步见证着咖啡馆“十月怀胎”的种种轨迹。也许,这也是时下注重用户体验的潮店和传统小店最大的不同。

一份常换常新的菜单

开业不到两年,这家咖啡馆几乎占据了有关上海咖啡馆推文的榜单前几名。拥趸大都是“自来水”。几款夏日特饮,充满了轻巧玲珑的气质。一款名为“手捧花”的特调,咖啡基底选自日晒处理的咖啡豆经过16小时的低温萃取;天然的玫瑰水与红糖糖浆结合让你在入口时感知到玫瑰花的甜蜜;啤酒花的加入赋予这款咖啡在尾韵中一点理智香气和清爽的苦,看起来复杂又平衡。

“柠檬引擎”是一款改良自瑞典的创意配方。将柠檬最外那层散发着新鲜香气的黄色薄皮削下来熬制成糖浆;与鲜榨的柠檬汁、冰糖柠檬片一起作为主要食材,苏打水给予清爽的口感,最后用水洗处理的冷萃咖啡当浇头,来呈现夏天清爽酸甜的味道。

“冷潮”则是由深烘的咖啡制作而成的冷萃,浓郁得像一杯丹麦威士忌,坚果、黑巧克力、麦芽的风味在口腔中慢慢释放,与Citra酒花糅合在一起,伴随着微弱的苦,怀旧而深邃。

而冬日当季菜单则通过烈酒咖啡特调,例如以爱尔兰咖啡为原型,调整咖啡、酒精、糖浆和淡奶油的比例,以增加咖啡的不同层次,也洋溢着冒着火的浓烈暖意。冬日菜单里也少不了热红酒与肉桂水果特调。它宛如一个百变女郎,总是让人摸不到下一副牌的打法。

正如有些咖啡潮人对它的评价:“以特调咖啡独步咖啡届,其中包含着主理人对于咖啡风味的深刻理解,用这种方式让更多人了解咖啡,接受咖啡,趣味和口味兼得。”

一个迷你却充满可能性的社交空间

几个月前,咖啡店隔壁新加了一块门面,取名CLUB,平时空闲档,咖啡师在这里天马行空,推陈出新各式风格迥异却想象力丰富的特调新品。到了周末,CLUB通过预约对外开放,整点进场,每场容纳四五个人。这时,更加前卫的神秘菜单上架,满足咖啡忠粉持续的爱。

重要的是创意的脚步永不停歇。2017年开业之初推出的第一款带有酒味的蛋酒小拿铁,曾让沪上咖啡爱好者为之痴迷,人们恍然发现原来“咖啡”也能玩出“鸡尾酒”的新意。现在蛋酒小拿铁经过改良,成为店内常设菜单中的Bourboncino,浓烈的波本威士忌在口腔中炸裂,后劲十足,而枫糖的甜蜜又在醇厚的酒体中压轴出场,味蕾惊艳。梅雨季节的尾声,思玮在公众号里发布了最新感触:“咖啡就是咖啡师最好的语言,反之亦然,咖啡师也是咖啡最好的语言。”

有一天,研发员从隔壁CLUB递给她一杯新作的“特调”,咖啡上方有流动的奶盖,乳白色的液体逐渐下渗,呈现了流淌的动线,最上层是厚厚的奥利奥。思玮和阿光都喝了一圈,相对沉默,空气中飘着“什么鬼”,气氛顿时有点诡异。研发员等了一会儿,皱着眉头离开,留下一个悻悻的背影和两个面面相觑的人。思玮说,这就是我们的日常,一个老是“卡住”却又总想超越自己的小团队。

阿光说,不希望小店随着忙碌和开业接近两年,慢慢变成一个退步的咖啡店,现在还远远没有达到他们心中对一家咖啡店所能达到的上限。所以,请保持危机感和自我怀疑,与所有人一起进步。

Qa 生活周刊×思玮

Q:推陈出新的菜单,很容易被其他咖啡店学走。担心创意被复制吗?

A:确实,就有客人去厦门的时候,喝到加过酒的咖啡,说很像我们的。没关系,我们只是为大家提供了一个全新的视角,探索咖啡更多的可能性。设想咖啡的多元性,也能在一定程度上推进整个行业的发展,未尝不是一件好事。与其担心配方被复制,不如推广咖啡,做大市场。当然,对我们自己来说,危机感一直都在。我时常反问自己:下一步要做什么?下一个创意从哪里来?我们怎样才能再次突破自己,去做新的东西。这就需要我们不断去学习进化。我们不是光跟咖啡学习,我们甚至需要学做甜品,学做美食,阅读各式各类的书籍,在各种食材创意上找寻新的灵感。我们并不需要局限于某一种介质。

Q:未来有什么打算?一票难求之后,会不会考虑扩大门面?

A:从商业角度来说,目前经营的体量确实稍微小了一点。今年可能会再找一个大一点的地方。其实客人饮用的区域不需要很大,因为逼仄造成陌生人的亲密感,反而有利于社交互动。这就是我们所说的提供更多可能性的空间概念,一个包容平等的空间。我们倒是需要一个更大一点的后场,进行创意研发等工作,这个空间也可以用来做开放日的体验课和课程培训。从商业构思来讲,咖啡届没有米其林,但是我们很想从这个方向上做努力。最终目标可能就是咖啡届的“米其林”吧。

Q:站着喝咖啡的灵感,是不是来源于日本东京街头的一些酒吧餐厅?

A:我没有去过日本,这可能只是巧合罢了。其实,更深层的原因就是从开店运营的压力和成本投入来说,我们的店铺只能这么小。这是出于现实的考虑。当时装修设计中,我们就在思考一个问题,究竟要让大家坐得拥挤一点,还是站得舒服一点。最后,我们选择了后者。虽然我们很强调用户体验,但并不需要盲从地一味满足顾客的要求,适应他们的要求。根本上这取决于创始人的决心、对自己的定位。由你来引导客户,筛选你的受众,最终就是一种理念或者价值观的匹配。上海有大大小小6000多家咖啡馆,不缺环境高雅、座位宽敞的咖啡馆,重要的还是创始人想明白你究竟要什么,做好你自己的定位。

Q:咖啡师与用户的互动占了很大比重,这是为什么?

A:我们把咖啡师与用户的互动,看成是整个咖啡制作过程中占比很大的一部分。这实际上提供了一个全新的消费场景,互动成为消费的一部分。咖啡师与用户的互动,从进门那一刻就开始了,我们在咖啡师培训时,增加了这一部分。需要和客人解释咖啡的制作过程、所用食材、大体的口感和体验等等。我们也会把这么做背后的原因告诉咖啡师。互动被拆分成几种状态:进门点单前了解菜单和产品,在喝咖啡前对客户需求有所了解。根据他们的要求,筛选匹配度高的咖啡,这样用户就能大概率喝到一杯自己想要的咖啡。第二阶段是制作过程中的沟通,告诉他们原材料的使用方式、制作的过程等等。而喝好之后,也有相应的沟通和反馈,直到客人离开。经过所有的数据采集,在我们的菜单中会形成相对固化的标准。你也可以把它理解为我们对咖啡品控的标准化流程。我们的小店距离车站很远,至少都是20分钟以上的脚程,大多数的客人都是为了我们专程而来,所以我们很珍惜每一位客人。

文/冷梅 图/受访者提供

来源:青年报

- 相关推荐