医者担当|“既然来了就要好好救治每一个患者!”

青年报·青春上海记者 顾金华

“尊重生命,向所有为挽留患者生命极速战斗的勇士们致敬!复旦中山医院医疗队自接管我们病区以来,我一直被他们的团队合作精神和对病人的精心救治态度所鼓舞……武汉是我们的城市我们的土地,我们应该坚守在这里,而他们是为了帮我们抢回土地抢回家园而战斗。”

这段话是武汉大学人民医院东院一名医生分享在朋友圈里的真心话。病毒在肆虐,战士一刻不得松懈!为了尽力挽救每一个生命,上海复旦大学附属中山医院141位白衣战士正日以继夜地在武汉前线与病魔厮杀。

> 医者担当 <

拼尽全力,誓要与病魔打斗厮杀

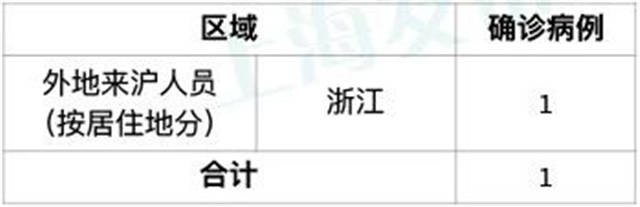

中山医院第四批援鄂医疗队整建制接管武汉大学人民医院东院区的两个病房(20和22病区,共80张床位)。

病房里一位73岁女患者氧饱和度在吸氧10L的基础上只剩下60%,而该患者的丈夫于前一天在这个病房因新冠肺炎去世。所有的医生护士都心急如焚,病区队长叶伶和顾国嵘医生立马进隔离区看望患者,患者已经意识模糊。“我们既然来了,就要好好救治每一个患者,我们绝对不放弃!”医疗队队员刘子龙说。尽管拼尽全力,令人遗憾的是,患者还是在第二天因病情进一步加重而去世。

刘医生在他的抗疫日记中写道:“我们面对的是来势汹汹的疾病和深受疾病折磨的武汉市民。我们带着使命而来,出发时我们是所谓的‘逆行者’,到了武汉以后,我们就是一个普通的医生。全国人民都在盯着每天变化的那些数字,我们决定不了发病总数,但我们所有人的目标都是尽我们所学,把我们管的每一个危重患者变成轻症,再让其治愈出院。”

> 暖心时刻 <

一句“谢谢”让医护们眼角含泪

“我们面对的绝不是一个单纯的疾病,还有藏在疾病后面的很多东西。”

上海出现确诊患者后,病区队长呼吸科叶伶医生就到上海公共卫生临床中心救治患者。临床经验丰富的他每天都会看望所有的患者两次,给与他们鼓励及安慰。虽然医疗队来的时间不长,但在叶伶的带领下已成功抢救了好几例患者。

病区里有位病情极其危重的老太太,双肺弥漫性病变,吸氧15L的情况下氧饱和度90%左右,胸闷气促明显,且常出现症状加重的情况。当患者再度胸闷气促加重,氧饱和度降低至70%以下时,当班医生原准备启动气管插管,因为病毒性肺炎加重,插管加机械通气是治疗的最优选择。

但叶伶医生认真分析病情后有些疑惑,该患者为何会阵发性加重,是否会有其他因素影响?通过与家属电话中的反复沟通后,他得到一条重要线索,该患者年轻时曾经得过哮喘。于是,叶伶立马指导治疗小组开具吸入支气管舒张剂、静脉激素等医嘱,并安装高流量吸氧系统,患者症状得到了缓解,氧饱和度明显改善。

当听到患者清楚说出那一句“谢谢”的时候,医护们都眼角含泪。“我们面对的绝不是一个单纯的疾病,还有藏在疾病后面的很多东西。”叶伶说。

> 重塑患者信心 <

协助危重症患者与家属视频通话

在病房里,危重症患者多是老年人,且多为家庭聚集性发病,很多患者在隔离病房深感孤独及无助,身体和心理都承受着巨大的压力,医疗队进驻病房后就注意到这个问题。有些子女会给老人打电话,但大多看不到老人。为此,医疗队员们利用医院配置的两台智能手机,在查房时协助危重症患者与患者家属进行视频通话。看着屏幕两边热泪盈眶的亲人,所有的队员也同样泪湿双眼。一件一件的小事,重塑的是患者的信心,也进一步坚定了医者的信心。

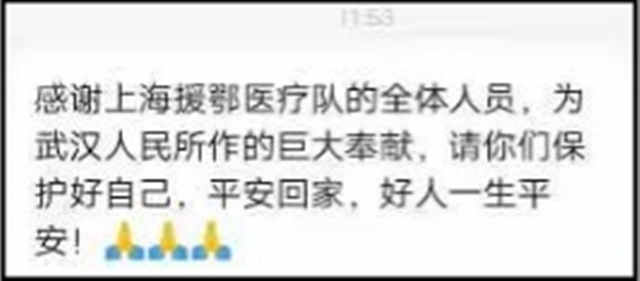

每天穿着厚重的隔离服,面对看不见的病毒、未知的风险,长时间承担着高强度的工作,为什么队员们却说“心里有底”?刘医生在日记中写道:“我们每天都会收获很多的感动,来自于家人,来自于朋友,来自于武汉人民,也来自于全国人民。我们用病区电话与患者家属交代病情后,总是会收到一条感谢的短信。现实告诉我们疾病并未打倒英雄的武汉人民,也不会打倒我们医生和护士,带上所有的鼓励和支持,我们必定会取得最后的胜利!”

青年报·青春上海记者 顾金华

编辑:梁文静

来源:青春上海News—24小时青年报

- 相关推荐