“争命”金银潭,拨云见日的67天

青年报·青春上海记者 张逸麟/文 常鑫 施培琦/视频

程克斌带着2个女儿漫步在新江湾城公园的湖边,春光明媚,微风惬意。在他们身边,遛娃的、晨练的、打太极的市民比比皆是,一切都已经恢复到年前的样子,唯一不同的是大家都戴上了口罩。

看着这潭微波荡漾的湖水,程克斌又想起了千里之外的另一个潭,那个波涛汹涌,又鼎鼎大名的金银潭。

那是一个战场,一个与时间争分夺秒、与病毒争锋相对、与死神争抢生命的战场。上海第一批援鄂医疗队在这片战场上整整战斗了67天,其中就包括同济大学附属上海市肺科医院呼吸与危重症医学科的副主任医师程克斌、重症护士王箐,上海市第十人民医院重症医学科主治医师刘勇超在内的130余位勇士。

回顾这67天,是一段拨云见日的艰难历程,压潭的黑云终被驱散,因为希望的种子从没有熄灭。

除夕夜,他们等到了那个电话

去哪个医院支援,要坚守多久,那里的情况如何,一切似乎都充满着未知。白衣为甲,逆行出征,他们在万米高空中守岁,在春节的凌晨3点抵达了武汉的酒店。

大年三十,傍晚5点50分,独居在上海的刘勇超正准备着那顿简单得不能再简单的年夜饭,水烧开了,刚把饺子放进去,他的手机响了。

得到的指示是6点半在医院集合,3个小时之后登机出发。

随口吃了几个饺子后,刘勇超把长袖短袖、夏装冬装都一股脑地塞进了行李箱,他也不知道这一去会有多久。

几乎是同一时间,程克斌和王箐接到了同样的电话。程克斌也是草草地吃了年夜饭,对女儿们留下一句“压岁钱妈妈会包给你们的”便匆匆离去。

王箐甚至连年夜饭都没顾得上吃,“我永远会记得2020年的年夜饭是在飞机上吃了一顿飞机餐。”

匆匆挥了挥手,程克斌和王箐便踏上了征程。

在赶往医院集合的路上,刘勇超打开手机,观看着医院院感科刚刚录制的如何穿防护服的视频,程克斌与同事聊着湖北新冠疫情的情况。尽管当初援鄂召集令发布时,程克斌、王箐和刘勇超都毫不犹豫地报了名,却没想到出征令来得如此突然。

去哪个医院支援,要坚守多久,那里的情况如何,一切似乎都充满着未知。白衣为甲,逆行出征,他们在万米高空中守岁,在春节的凌晨3点抵达了武汉的酒店,并在10多小时之后迎来了动员大会和院感培训。

凌晨四点的武汉酒店大堂,灯火通明。

直到看见陪同国家卫健委副主任王贺胜一起出现在动员大会的张定宇院长时,程克斌才确定他们面对的将是一场硬仗,一场前途未卜的持久战,并且在脑海里闪现出那3个字。

金银潭,这是他们未来2个多月奋战的地方。

初涉龙潭,物资缺乏是最大难题

走进金银潭,迎面而来的是一种压抑与躁乱的感觉。对于医护人员来说,金银潭仿佛就是龙潭虎穴。

尽管程克斌是国内呼吸科方面的专家,但是对金银潭这3个字,还是有一种陌生感。确实,在这次新冠肺炎疫情出现前,金银潭并不出名,但如今这里却成为了疫情的风暴眼。

走进金银潭,迎面而来的是一种压抑与躁乱的感觉,首当其冲的就是各种物资的缺乏。医院里躺满了病人,到处都是呻吟,地上很乱,医护人员看上去都很疲劳。

在整理病人资料时,有一份资料让程克斌颇有触动,那是金银潭医院一位中医科医生的。1月20日,这位医生还在上班,还可以翻到当天他为病人写的病历、开的化验单,然而5天后,他就躺在程克斌负责的病房里,作为护士的妻子也同样感染了。

在金银潭医院,每一秒都在战斗。

对于医护人员来说,金银潭仿佛就是龙潭虎穴。

由于出征非常紧急,在前往武汉时,上海第一批援鄂医疗队带的医用物资并不多。程克斌和王箐每人只带了2套护目镜、3套防护服以及一盒N95的薄款口罩。援鄂医疗队对所有成员的医用物资进行了统筹和分配,即便如此这些物资也只够用2、3天。

“我们一个队伍出征,本身就是去战场的,如果还没有上战场,就造成了人员的减损怎么行。一旦有人感染,还要其他同事照顾我们,密切接触者还必须隔离,甚至可能导致整个医疗队隔离。”程克斌说,“所以我们要先保护好自己。”

援鄂医疗队和金银潭医院都在尽力帮助队员们提高防护等级,随着医用物资的不断充实,最终实现了援鄂医疗队0感染。

上海第一批援鄂医疗队出征前,身为领队的第一人民医院副院长郑军华就承诺必定会把大家平平安安带回来,一个都不少。在武汉过生日的那天,他的许愿依然是“把大家平平安安地带回上海”。

无论是他的承诺,还是生日愿望,最终都实现了。

有没有石头,都要过这条河

“对于我们来说,要做的就是在这个时间点,凭我们对疾病的认识,凭我们手上拿到的东西,给患者最全力的治疗。”

入驻金银潭医院后,援鄂医疗队立刻分成十个小组全力投入工作。程克斌成为第六组的组长,而刘勇超也加入到第七组中。

然而这样的硬着陆,难免会遇到各种难题。

程克斌和同事们在讨论病人病情。

程克斌、刘勇超和王箐都有着丰富的重症医护经历,但金银潭的ICU很特别。程克斌负责的北楼三楼ICU是由心外科病房临时改造的,这里没有中央监护系统,起初也没有ECMO、CRRT这些设备。在程克斌团队接手前,这里是由金银潭医院心外科医生顶着。

如今换了专科的医生,情况会立刻改变吗?

程克斌不会忘了自己在金银潭的第一个夜班。当时他正准备接班,对讲机里传来了护士急切的声音,一个患者病情突然加重。程克斌赶紧加快速度更换装备,可当他来到最后一个步骤——穿防护服穿到一半时,对讲机传来的消息是这位患者已经过世了。

那一刻程克斌僵住了,“就像是触电,一种深深的自责、内疚、负罪感涌上心头,后来闭眼休息时还耿耿于怀,做梦也经常梦见这个场景。”程克斌回忆说,“当时我们接手的病人,很多已经处于中后期多器官功能衰竭的状态,再有更好的办法也拉不回来。”

有一次夜班,程克斌遇到了4个病人去世,而他在肺科医院值一年的夜班,也没有遇到过3、4位死亡病例。“一年送走的病人,抵不上一天,这种无力和无奈,这种挫败感久久不能释怀。”

按流程,患者去世后医院会通知家属到医院来办理一些手续。有一次刘勇超拨通了逝者家属的电话,得知的却是家属们根本来不了,因为全家都被隔离了。

“家属在电话里拜托我们把死者的遗物保管一下,哪天解除隔离了再过来拿,”刘勇超说,“虽然我是一位重症医生,但是偶尔遇到这样的场景,还是会感到触动,心里挺难受的。”

刘勇超的防护服上画了图案,给自己鼓劲。

然而作为在金银潭奋战的医生,必须及时排解这样的情绪。“我们必须告诉自己保持理性,不去多想这些事,因为多想只会影响你的情绪。对于我们来说,要做的就是在这个时间点,凭我们对疾病的认识,凭我们手上拿到的东西,给患者最全力的治疗。”刘勇超说,“这就像是摸着石头过河,但不管河里有没有石头,摸不摸得到,这条河你总要过的。”

“无论至于何处,遇男或女,贵人及奴婢,我之唯一目的,为病家谋幸福……”

这是《希波克拉底誓言》中的一句话,几乎所有学现代医学(西医)的学生,入学的第一课就要学。程克斌说:“无论面对怎样的情况,我都会遵循同济大学的校规和希波克拉底誓言,不敢忘,也不会忘。”

点燃希望,百闻不如一见

当患者们看到同屋的病友从一个个被推出去变成一个个走出去,当他们得知108岁高龄的患者都已经治愈,一个信念变得越来越坚定——金银潭,不是他们生命的终点。

初涉金银潭的日子,很艰难。程克斌回忆说,武汉刚封城的时候,一到晚上街上都没有灯。随着时间的推移,这些灯慢慢的都点亮了。记得有一个夜里,金银潭医院的路灯也亮了,把夜间的金银潭照得更清晰。

黑夜中,金银潭亮起的灯火,点亮了无数希望。

漫漫黑夜中,灯火就代表着希望,而金银潭的灯火,并没有让人们等太久。

随着医疗物资和生活物资从五湖四海汇集于此,随着医学专家和各级医护对疾病的深入了解,并不断完善治疗方案,随着患者和医生对治愈的信心不断增强,希望的火种很快就驱散了迷雾。

程克斌和刘勇超各自科室的装备越来越齐全,从上海送来的ECMO、热心企业和个人捐助的呼吸机等设备不断充实着金银潭诊疗室的治疗力量。

“2月14日,是一个转折点。”程克斌说。

程克斌负责的医疗队重症三组总共有9位患者不幸逝世,不过都是出现在医疗队进驻金银潭的前3周,随着医疗物资越来越充足,上海医疗队也有条件开展擅长的精细化管理,在2月14日之后实现了0死亡。

上海医疗队开展的精细化管理,逐步有了成效。

“治疗不仅仅取决于医生水平高低,也取决于患者、家属与医护的配合,取决于患者自己的求生欲。”上海医疗队刚到金银潭时,不少病房要么干脆没有声音,要么就是有人喊“救救我”。有些患者从昏迷中醒来,才发现自己来到了陌生的病房,没有家人陪伴,以为家人不管自己了;有些患者把头埋在衣服里,用枕头压着自己的脸。

医生不仅要进行治疗,还要对患者进行耐心、细致的开导,让他们坚信自己能够治愈。程克斌就曾遇到一位求生欲很低的老太太,于是他每天都联系老太太的家属一起开导她,直到帮助她扛了过去。

在程克斌看来,对于患者来说耳听为虚,眼见为实。比起听到的那些开导,患者自己看到的更有说服力。

很多患者之所以一度意志消沉,不配合医生,甚至自我放弃,是因为他们同房的患者一个个去世。但是2月中旬之后,当患者们看到同屋的病友从一个个被推出去变成一个个走出去,当他们得知108岁高龄的患者都已经治愈,一个信念变得越来越坚定——金银潭,不是他们生命的终点。总有一天,他们也会走出这里。

王箐表示,希望的种子发芽后,患者们越来越积极地配合治疗。“治愈的希望,也激发了他们对生命的渴望,病友之间会不断‘竞争’,看谁恢复进度更快,看谁更早出院。曾经死气沉沉的病房,也充满了生气。”王箐说。

随着病情好转,患者们有时也会拉着医生一起合影。

刘勇超每一次查房,中能见到患者互相鼓励。患者们看到医生来,也是不停的感谢,有的患者戴着呼吸机不能说话,但他会伸出手来翘起大拇指。

不少患者在出院或者转到轻症病房时,不仅会互相合影,也会拉着医生一起合影,还建了微信群保持联系。王箐说:“所谓生死之交,就是如此吧。”

刘勇超在自己的金银潭总结里写下了这样一行字:“他们是我见过最坚强,最善解人意,最善良的患者。”

潭水深千尺,不及彼此情

感动在这67天里总是一次次的泛起。3月31日,当医疗队撤离金银潭时,许多患者和家属来为他们送行,相约看樱花的承诺一次次在耳边响起。

在发出前往武汉前,刘勇超与许多队友一样,在心中深埋了一颗种子,这颗种子就是回家。

埋得深是因为要全力投入救治,不能去想,但种子终有破土之时,那一刻代表着春暖花开,也代表着平安归来。

3月17日,当刘勇超看到电视上播放着第一批医疗队从武汉撤离的新闻时,他的眼睛湿润了,“感觉那一刻,心一下子软了下来。不是说我羡慕他们先回去,而是觉得自己也有可能会要回家了,有了盼头。而在这之前,我都不敢去想。”

在金银潭的67天里,不仅仅是生死时速,也有很多的温情和柔软。

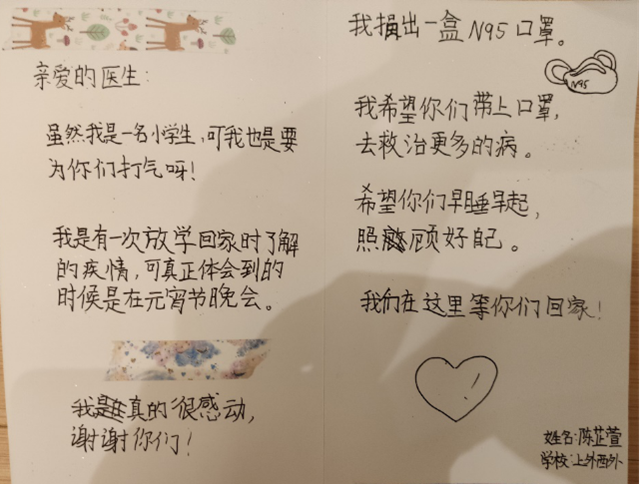

稚嫩的笔迹,传递着一份温情的牵挂。

有一天,程克斌收到了一份特别的礼物。一位上海西外小学三年级的小朋友用自己攒的零花钱向他捐赠了一盒N95口罩,并在附信上写道:“希望你们早睡早起,照顾好自己,我们在这里等你们回家。”一位素不相识的孩子,送来的这份爱心,让程克斌非常感动。

一次,刘勇超要上夜班。为了赶下午5点30分的班车,他5点来到酒店的餐厅吃饭,这个点餐厅里上的菜并不多,他便随便盛了一些在角落里用餐。5点20分,吃完了晚饭的刘勇超正打算起身,食堂阿姨赶紧把刚出炉的牛排切好,夹了两块送到了他的碗里:“你马上要上夜班了,多吃两块吧。”这也许是刘勇超在武汉吃得最美味的一顿晚餐了。

在金银潭边门,总是停着一辆巡逻车,车很小,勉强可以挤两个人。这辆车是为了保障金银潭医护人员的安全,尤其是上夜班女护士的安全而存在的。一个大雪纷飞的日子,刘勇超看到这辆车依然停在那里,车上的两位警察裹着厚厚的军大衣,挤得更紧了。

“看到这个场景,当时眼泪突然就在眼眶里打转了。”刘勇超说,自己平时戴着护目镜,看病人的时候都是雾蒙蒙的感觉,“他们透过飘雪的车窗,看我们也是雾蒙蒙的吧,那一刻心底泛出一种触动,‘我们在守护病人,他们在守护我们’。”

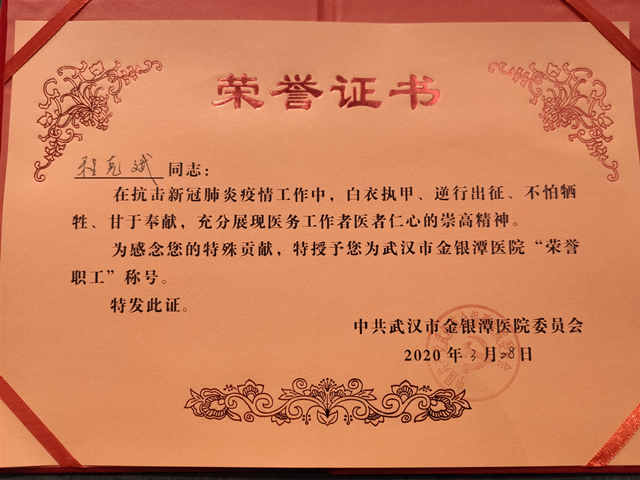

一张证书,记录着在金银潭的67个日夜。

这样的感动在这67天里总是一次次的泛起。3月31日,当医疗队撤离金银潭时,许多患者和家属来到医院为他们送行,相约看樱花的承诺一次次在耳边响起。

告别武汉时,程克斌的行李中多了两样东西——一张金银潭医院特授的荣誉职工证书和一张医院的工作证。

金银潭,不再是人生的驿站,而是千里之外另一个家。

67天,再回首恍如一梦

逝者已逝,生者自强。刘勇超微信签名上这样写着:我们在生命的最后一道关卡站岗。

1月25日抵达金银潭后的67天里,上海医疗队总共收治病人170例,其中重危123例,治愈出院136例,总治愈率80%,危重症治愈率72.35%。程克斌所在的第三重症小组开展上海医疗队第一例ECMO、第一例气管插管+有创呼治疗、第一例CRRT,并完成了外医疗队3例遗体解剖中的2例。3月31日,首批上海援鄂医疗队告别金银潭,平安回沪。

“我们经历了第一次穿防护服进入‘红区’时的忐忑;经历了防护服穿了一半却得知病人已经走了的那种无奈;经历了第一次ECMO插管成功时的那种鼓励;也经历了收到小朋友爱心口罩时的那种感动,”程克斌感叹说,“回想这67天,恍如一梦,我们很庆幸能够健康回来,继续奋战,因为有些医护人员已经长眠在这个冬天。”

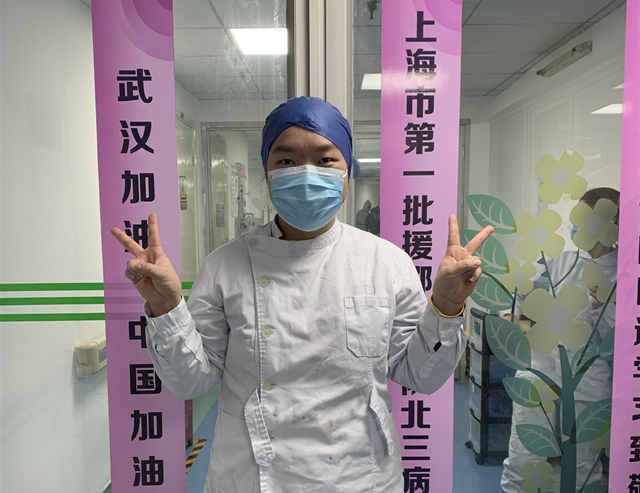

在金银潭病区的王箐,从来都是选择笑对工作。

这67天对王箐来说,不仅是她职业生涯中最大的战役,也经历了职业生涯中特殊的一刻。3月27日,在上海首批援鄂医疗队第六次党员大会上,王箐正式成为了一名共产党员,真正实现了火线入党。

4月22日,接受记者采访时,王箐直言那67天“是她职业生涯中最大的战役”。青年报·青春上海记者 施培琦/摄

回到上海结束医学隔离后的一个礼拜,王箐就在房产交易所签下了购房合同。“这次的金银潭之行,我最大的感触就是‘活着真好’,之前我还一直犹豫要不要买房,这次去了武汉后,我觉得自己要做的事就去做,当机立断。”

4月17日,解除医学隔离的刘勇超谈及在武汉的67天,心情依旧澎湃。青年报·青春上海记者 常鑫/摄

在上海进行医学隔离期间,刘勇超一直在动笔写一些东西,他想把这67天带来的感悟落在纸上。“静下心来,我对我从事的重症有了一些新的感想,很多人认为重症治疗是凭借高科技的设备,有些高高在上,但其实不是这样。我觉得医护人员也应该经过重症的培训,然后再去其他专业进行护理或医疗工作,万一遇到紧急情况,马上就可以拿起‘枪杆子’。”

就在结束医学隔离的第二天,刘勇超还去工作的医院接受了眼科检查,并且准备在一周后进行近视眼手术。“戴着近视眼镜再戴护目镜,时间长了非常难受,而且会影响治疗。这次金银潭之行后,我下定决心把手术做了,以后再戴护目镜就不会这么麻烦了。”

在武汉的日日夜夜,程克斌如今回想起来,恍如一梦。青年报·青春上海记者 施培琦/摄

逝者已逝,生者自强。刘勇超微信签名上这样写着:我们在生命的最后一道关卡站岗。“我们不会像神仙那样有起死回生的能力,”刘勇超说,“最起码我们能让生命逝去的更慢一些,尽可能从死神那里抢回一些生命。”

青年报·青春上海记者 张逸麟/文 常鑫 施培琦/视频

编辑:梁文静

来源:青春上海News—24小时青年报

- 相关推荐