AI参与下的未来教育有多精彩?中外教育大咖云端共话“上海智慧”

华东师范大学副校长周傲英主持“科技向善 智慧协同”环节。本文图片均为受访者供图

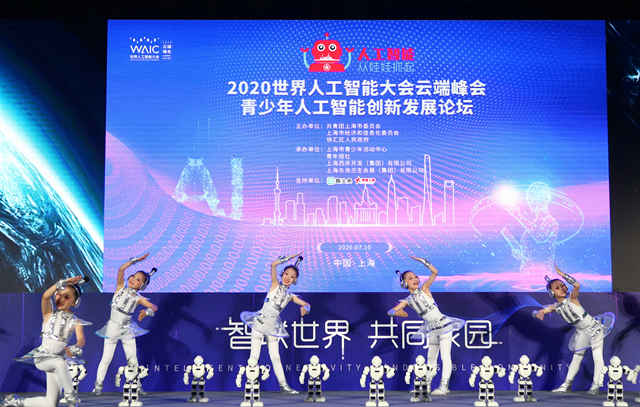

如何使人工智能赋能教育“提质增效”?人工智能助力教育变革下师范生培养的要求与模式有何转变?“空中课堂”对未来智慧教育有何启发?昨日,2020世界人工智能大会教育行业主题论坛在云端启幕,27位中外重磅嘉宾汇聚云端,聚焦“共创智慧教育新家园”,展开了一场关于“人工智能+教育”的思想交锋。

青年报记者 刘春霞

OECD经合组织国际学生评估项目(PISA)负责人安德烈斯·施莱歇尔通过网络参与专家论道。

6位专家论道教育事业

探讨在线教育全新挑战

伴随人工智能时代的来临,传统的教育理念、教育体系和教学模式必将或者说正在发生变革,在此背景下,教育事业必将为推动人类社会发展释放出更大的潜力和能量。

人工智能研究的重大突破将来自于多学科交叉,比如神经科学、物理学、数学、分子工程、生物学、语言学和心理学的相互交叉以解决复杂社会发展问题和重塑国家工业体系。

教育是人工智能应用的重要领域,教育正借助各项技术创新和升级转型,人工智能正努力促进规模化教育和个性化培养的有机融合。此次论坛上,6位在教育领域深耕多年的学者专家展开“专家论道”,分别从面向未来的教育教学、智慧学习环境、AI技术助力在线教学等角度阐述了AI参与下的未来教育。

市教委主任王平认为,伴随人工智能时代的来临,传统的教育理念、教育体系和教学模式必将或者说正在发生变革,在此背景下,教育事业必将为推动人类社会发展释放出更大的潜力和能量。特别是在今年新冠肺炎疫情蔓延全球的态势下,上海和全国、全球多地一样,都在经历一场史无前例的大规模在线学习,这客观上进一步加深了人们对人工智能赋能教育的认识、加速了在线教育发展的步伐。

王平表示,近年来,上海也走出了建设智慧教育新家园的探索路径。上海坚持政策先行,在顶层设计方面不断优化完善;坚持技术先行,在基础设施方面形成重要保障;坚持人才先行,在教师素养方面提供有力支撑。王平透露,此次新冠肺炎疫情期间,上海开展了卓有成效的在线教育实践探索,全市300多万师生参与了居家在线学习,整体运转平稳有序,这既是对上海教育信息化建设的检验,更是未来人工智能时代在线教育新模式的预演。

“PISA之父”施莱歇尔“云”现身论坛,面对“AI+教育”的全新挑战,他表示,人工智能能够丰富创新教学手段,但并不能取代教师,技术“只有在使用的时候才是有用的”。他希望教育管理者不要一味地追求新技术而进行投资,更要关注应用新技术后课堂的实际效果是否为教师和学生带来益处。

哈佛大学霍华德·加德纳教授是多元智能理论的提出者,他认为,如何让人工智能通过积极、善意、主动、有利社会的方式来发挥作用,是所有教育学者和技术人员必须思考和探索的重要问题之一。期待未来人工智能和人类智能可以实现一种健康的联结,推动教育和技术的共同进步。

上海开放大学校长袁雯在论坛上为人们描绘了一个面向人人终身学习的智慧学境。在她看来,智慧学境应具有为学习者创建可过程记录、可情景识别、可环境感知、可社群联接等功能,促进学习者便捷、灵活和有效地学习。她认为,智慧学境是构建全民终身教育新体系的智慧载体,将使“人人皆学、处处能学、时时可学”成为现实。

中国工程院院士、北京大学信息科学技术学院院长高文认为,人工智能研究的重大突破将来自于多学科交叉,比如神经科学、物理学、数学、分子工程、生物学、语言学和心理学的相互交叉以解决复杂社会发展问题和重塑国家工业体系。此外,伦理也是人工智能人才培养中重要的一门课。

腾讯云与腾讯教育副总裁王涛在论坛上提到,“教育是最积极拥抱人工智能的行业之一”。王涛表示,教育服务的模式正在发生重大变革,教育发生的场所不再局限于课堂,教育资源的提供不再局限于学校,提供教育的主体不再局限于老师,人们正在实现泛在学习。人与人工智能协作的时代正在到来。

教育部教师工作司司长任友群主持六大师范大学校长“风云际会”环节。

6位校长共话师范转型

更好适应信息化教学

首先是让教师要有智能时代的硬技术和软实力。硬技术就是掌握大数据、网络和人工智能等技术手段,软实力就是拥有批判性与创造性思维与能力,从而能满足卓越育人的需要。

要让人工智能服务于非标准答案的、多样性的、互动的、实时在线的课堂内外教学和评价,让学习兴趣在过程中迸发。

本次论坛上,华中师范大学校长郝芳华、东北师范大学校长刘益春、陕西师范大学校长游旭群、华南师范大学校长王恩科,首次汇聚云端,共议科技变革引发的师范类院校的转型与跨越,并分别就此给出了他们的思考和探索方案。

华东师大校长钱旭红表示,要提升师范院校教师队伍实施智能教育的能力,首先是让教师要有智能时代的硬技术和软实力。硬技术就是掌握大数据、网络和人工智能等技术手段,软实力就是拥有批判性与创造性思维与能力,从而能满足卓越育人的需要。

钱旭红透露,华东师大把卓越学术和卓越育人相结合,特别启动了三个锻炼智能时代的教师硬技术和软实力的研究项目:“音乐画”——音乐画的脑智机制和对儿童教育发展的作用;“全球老子”——历史跨度全球视野的老子学说和大数据分析;“量子泛在”——跨越时空和学科及生命的量子学说和量子思维。这三个项目通过跨学科的研究,把批判与创造思维、智能方法技术内化为老师自己的一种能力。

为防止人工智能成为反向强化数学应试教育的加速工具、压制学生活力的监控手段,华东师大强调让人工智能服务于非标准答案的、多样性的、互动的、实时在线的课堂内外教学和评价,让学习兴趣和快乐在过程中迸发。

论坛上,来自市区校、技术平台等领域的专家还共同探讨了全球疫情背景下在线教育的发展,解读上海的实践与思考,贡献上海的经验与智慧。此外,论坛现场还发布了《智慧教育新家园联合倡议》,倡导“科技向善、智慧协同”。

青年报记者 刘春霞

来源:青年报

- 相关推荐