上海高校的文博考古专业:考生很踊跃、科技感十足、毕业生很抢手

青年报·青春上海记者 郦亮

过去很少引人关注的高校文博考古专业,这几天一下子火了。火爆的原因是,文博考古专业的现实其实和人们的想象有着很大的反差,非但不冷清,文博考古学科的专业性和趣味性,也在吸引越多越多的青年学子投身这个领域。目前上海的文博考古人才培养主要集中在复旦大学。青年报·青春上海记者就此走进了这个突然引人注目的专业。

▎谁在学考古 ▎青年人报考踊跃

任晓莹在复旦大学考古专业就读已经五年了,之前她刚刚结束了博士二年级的课程,未来博士毕业准备也打算继续进行考古研究,把手中那些材料进一步研究透。这个90后西安女生是准备将考古进行到底了。

后排右二为任晓莹。

在来复旦之前,任晓莹在西北大学考古专业读完了4年本科。这样算起来,她学考古已经9年了,却一点也不觉得厌倦,反而越来越兴趣。任晓莹说,她这一辈子看来就是要与考古结缘的。任晓莹成长的陕西省是中国地下文物第一大省,她的妈妈又在西安半坡博物馆工作,“我算是在遗址上长大的。”

浓郁的生活氛围和家庭氛围,让任晓莹从小就对历史很感兴趣,但是后来觉得光读史书还不够来劲,如果能够接触到实物,能够在野外发掘文物,那是多么有意思的事情。所以在大学填报志愿时她就坚持选了考古专业。

家里人对任晓莹的这一决定还是颇为疑虑的——一个柔弱的女孩子参加田野考古,日晒雨淋的吃得消吗?任晓莹也是学了考古才知道,这件事绝对没有央视十套《探索与发现》里表现的那么浪漫。任晓莹说,一旦开始考古,那就是争分夺秒,天气好的时候就得顶着烈日进行田野考古,下雨了也得马上在室内对发掘的文物进行整理。

“我觉得考古对女生最大的考验还是体力。”任晓莹说,文物发掘中有一个工具叫“探铲”,下端是一个弯曲的铁片,上端是一个木柄,发掘文物时需要将这探铲垂直插入泥土中,任晓莹第一次使用时用了九牛二虎之力也没有插进去多少。另外在发掘一些墓葬时,还需要搬动巨大的石块,这对女生来说也是一个考验。

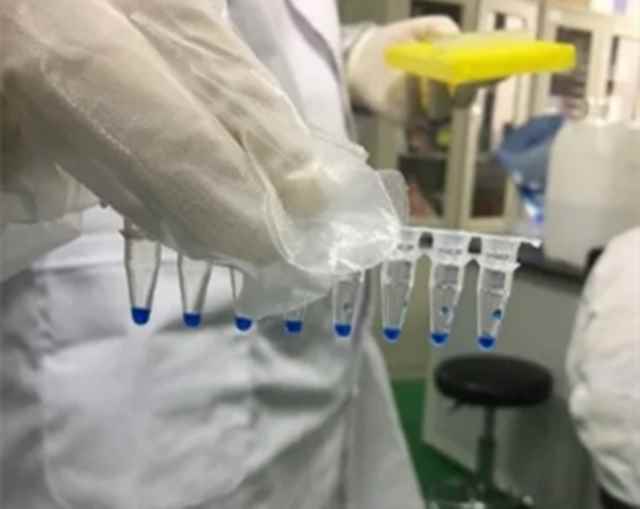

不过,有一点让任晓莹也觉得蛮有意思。在她所在的复旦考古专业,竟然是女生比男生多。“女生也都很勇敢,在田野上和实验室里也能‘挑大梁’。”任晓莹说。任晓莹博士研究的方向是考古遗传学,这是复旦“科技考古”的一个重要门类。任晓莹每天都会和古DNA打交道,她可以借此知道一个墓葬中的众多人骨个体之间是什么关系,以及墓葬中的马匹是什么毛色、是否是高原马等等。高科技对考古的介入,让任晓莹觉得考古有意思极了,这也是她至今深爱考古的原因。

▎谁在教考古 ▎“科技考古”是一块金字招牌

近年博物馆火爆,开设文博专业的高校也增加了不少。而作为文博系的重要组成,有考古专业的高校却并不太多。在上海,考古人才培养主要由复旦大学来承担。可能是物以稀为贵,复旦考古专业研究生的报考多年来持续火爆,往往是好几个人当中取一个,竞争相当激烈。任晓莹当年顺利通过了“研究生推免考试”,得以入读复旦考古专业的研究生,她到现在都感到十分庆幸。

陆建松教授2012年担任复旦文博系主任至今,一手推动了复旦考古学科近年的迅速发展。他说,复旦的文博考古专业1984年开设,算是比较晚的。一种说法是,由于上海成陆晚,考古资源不如内地丰富,考古人才的培养也就没有那么紧迫。陆建松当了系主任后,有人提议还是要走“田野考古”的老路,但他觉得传统田野考古已经有很多名校在做,复旦要做就必须另辟蹊径,瞄准国际考古学的前沿,利用复旦综合性大学多学科的优势,走“科技考古”的道路。科技考古可以打开中国考古的新领域,前景广阔,而且可以实现弯道超车,超越其他兄弟院校。

在陆建松看来,考古的最终目的都是“还原古代社会”。传统考古学理论和方法——地层学和类型学难以实现考古学的目的。考古学类似侦探学,要采用多学科理论和方法对考古遗址信息进行完整采集和多学科还原研究,这样才能实现考古学“还原古代社会”的目的。

而要发展科技考古,教师队伍和平台实验室建设是重中之重。复旦考古专业近年引进了很多优秀老师,不少都是各个考古领域的领军人物。2017年复旦建立全球第一家科技考古研究院,并成为学校双一流建设重点平台,下设动物考古、植物考古、同位素、古病理、DNA、人骨实验室等7个高科技实验室。今天学校批准投入近千万建设生物考古学科平台。上海就此成为全国“科技考古”人才培养的高地。

“科技考古一旦发展起来,可以做的事情就很多了。”陆建松对青年报·青春上海记者说,现在国内很多考古机构都来与复旦开展合作研究,英、美、法、澳、日等高校考古专业也纷纷与复旦合作。这种高科技介入进行研究的过程,也就是任晓莹眼里的当代考古学的一大魅力所在。

▎谁在用考古 ▎培养的考古人才供不应求

复旦的“科技考古”名声在外,各地遗址都力邀上海专家前去考古发掘。复旦大学科技考古研究院院长袁靖教授告诉青年报·青春上海记者,复旦科技考古研究院近年成绩显著,涉足了新疆奇台石城子遗址的动植物考古、发掘甘肃省天水市师赵村遗址、海上丝绸之路研究、龙泉窑黑胎青瓷研究等,取得了一批重要的考古成果。近年,复旦考古是在国际上发表论文最多的,包括去年在《科学》《自然》发表2篇论文。现在上海考古的名声很响。

名声一响,培养出来的考古专业人才就是一片前景光明。青年报·青春上海记者了解到,目前复旦只在研究生阶段设立考古专业。作为一级学科,复旦考古学科还包括博物馆学、文化遗产、文物保护等专业,其中博物馆学、陶瓷考古在全国高校名列第一,也是全国考生报考的热门。现在复旦考古文博大类在读硕士每届六十余人,在读博士每届15人左右。

陆建松教授对青年报·青春上海记者说,有人以为考古专业的毕业生难找工作,其实这几年复旦培养出来的考古人才就业都很不错。除了像任晓莹这些准备毕业后继续深造,进行考古研究的学生之外,很多研究生毕业生去了考古研究所、博物馆、展览设计公司,还有学生则自主创业,涉足与文博相关的商业领域。陆建松教授说,复旦文博考古专业的毕业生都是各家单位抢着要,上海市还把复旦文博考古专业列为稀缺专业,学生一毕业就能直接落户。“过去人们都认为文博考古是一个冷门专业,现在这种观念要改一改了,其实我们在业内是一个热门专业啊。”

对于考古人才的培养,复旦文博系的魏峻教授也有自己的看法。去年9月份之前他还是广东省博物馆的馆长,他还有一个身份是著名的“南海I号沉船”考古队的领队。魏峻告诉记者,复旦的学科集成优势很明显,文理医都很强,这对于考古研究和教学很有利。同时,作为一位同时拥有博物馆管理和考古专业教学经历的学者,魏峻深切感受到实践对于考古教学的重要性。“我们培养学生加大了实践内容,增强学生的动手能力,避免眼高手低。”

青年报·青春上海记者 郦亮

编辑:张红叶

来源:青春上海News—24小时青年报

- 相关推荐