浦东滨江:艺术浦江 天水一仓

艺仓水岸。受访者供图

青年报记者 张逸麟

这一艘巨大的轮船从艺仓水岸边驶过,轮船激起的浪花拍打着平台下的桩子,奏响着异样的旋律。“我最喜欢看轮船驶过的场景。”艺仓水岸总裁张熹这样说道。

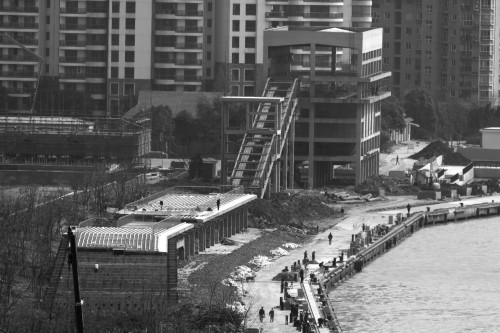

曾几何时,这里是上港七区的老白渡卸煤码头,卫星照片上是一片黑色。滨江改建后这里变成了绿色,而如今更是显得多彩斑斓。当年的煤仓被改建成了美术馆,运输煤炭的履带变身艺术廊桥,卸货的码头成了市民的观景平台……艺仓美术馆就这样介于天水之间,独具魅力。

2010年的老白渡滨江。

7年历程,“煤仓”变“艺仓”

2009年的一天,张熹开着车从北外滩出发,经过了繁华的陆家嘴,并沿浦江东岸一直南下,寻找着一片可以承载他艺术梦想的空间。

车开到了老白渡码头附近,此刻这里正在进行着滨江绿地改造工程,张熹驻足了,仿佛一见钟情一般。

曾经开设过发表型画廊的张熹原本也是在找一片能够安放滨江画廊的地方,可当他看到老白渡的码头、煤仓后,灵光乍现地觉得这里就是他要找的地方。而且不仅仅是画廊,他和团队希望能够在这里办一座美术馆。

张熹和他的英国伙伴们很快就达成了一致,并且向浦东的政府部门提出了申请。2011年,双方正式签订协议,艺仓团队拿下了大约1.2公里岸线的整体地块运营权,并计划在这片滨江绿地上打造一个小型的文化综合体。“当时也有一些商业机构看中了这片地,有的希望在这里开海鲜楼,但是最终我们拿到了运营权,我们说服相关部门的理由很简单,‘上海不缺海鲜楼,缺的是美术馆,是艺术’。”张熹非常赞叹浦东政府的前瞻性,这么重要的地方,并没有考虑商业功能,而是考虑文化功能,考虑公共绿地未来的多种可能性。这一次的签约让艺仓团队备受鼓舞,“上海越来越重视市民的文化需求,这就是合情,但美术馆要建起来,还需要合理、合法”。让团队没想到的是接下来遇到的困难如此艰巨。首先煤仓的改建就遇到了诸多问题,因为煤仓属于工业构筑物,而不是一般的建筑,连门牌号码都没有。煤仓和码头的改建在设计上也有诸多限制,比如煤仓的高度不能再增加,有限的面积无法满足美术馆综合体等等。同时美术馆及其周边的艺术商店、饮食摊位这些如何申报经营也存在着障碍,相应的法律法规当时并不健全。

2010至2012年,政府将这里改造成滨江公园。

诸多难题,使得美术馆的改建迟迟不能起步,在与相关部门多次的沟通交流后,最终由浦东新区政府来主导地块的开发和配套设施的建造,由艺仓团队负责运营管理,这样解决了产权归属的问题。2015年,艺仓美术馆的设计改建终于开工,2016年美术馆正式试运营,此时距离张熹第一次来到老白渡码头已经7年了。

“艺仓美术馆从当初的设想到最终落成确实经历了很多,我们也是摸着石头过河,但这条河终究还是过了。”回想起团队一路走来的历程,张熹这样感慨道。

一次创新的水岸艺术综合体

如今的艺仓美术馆充满着独特的魅力,精心改建后的煤仓将工业时代的气息与艺术的氛围完美地结合于一体。高架的步道、步道下的玻璃体艺术与服务空间、从一方水池上蜿蜒而过的折形坡道、直上三层的钢桁架大楼梯、连接美术馆二层平台的天桥……这些元素巧妙地融入了整个艺术综合体中,并展现出各自特殊的文化形象。在满足美术馆内部功能的同时,这些元素也赋予公共空间极大的自由度。

滨江水岸也是艺仓美术馆的一大亮点,艺仓美术馆的水岸原本就是一个卸货的高桩码头,支撑码头的桩子直接打到黄浦江底,因此美术馆仿佛长在水上,是国内独一无二的江岸美术馆。而且由于老白渡特殊的地理位置,在艺仓美术馆的水岸上可以把从陆家嘴到整个外滩再到对岸的十六铺老码头这些浦江最美的景观尽收眼底。

艺仓美术馆。

除了构造之外,艺仓还是一个集观展、休闲、娱乐、购物于一体的艺术综合体。人们在沿江平台经过时,可以看到原状保留的煤仓漏斗,进入美术馆内部,除了期待在里面正在举办的精彩展览之外,旧时煤仓的结构也同时作为另一种永不落幕的展览,向人们讲述这个地点曾经的历史故事。

团队希望艺仓水岸的诞生能够成为一种样板。“我们确实遇到了许多困难,但是有了这个经历,希望艺仓美术馆成为文创空间改造的一个样板。”张熹说,“现在国内许多城市都在进行公共绿地改造、滨江改造,那么在改造的过程中,如何发挥公共空间的文化功能,如何保留一些具有时代价值的旧建筑,需要有哪些相应的法规法令来配套,相信在艺仓的经历中能找到经验和借鉴。”

美术馆也是一种生活方式

艺仓美术馆试运营以来,举办过诸多著名的展览,而且展览的种类丰富多元,包括目前正在热展的“安娜苏的艺想世界”。让团队非常欣喜的是,上海越来越多的年轻人愿意走进美术馆,甚至渐渐把逛美术馆当作一种生活方式。

艺仓美术馆1楼下沉式广场。

2019年开启的民谣大师鲍勃·迪伦艺术大展一直持续到今年5月,受到了市民极大的关注。张熹原本以为,喜爱鲍勃·迪伦的大多数都是60后、70后,但事实上最大的观展群体却是90后的年轻人。“他们都是英语很好,非常热衷于民谣的人,看得出他们也非常喜欢美术馆这样的文化方式。”

艺仓曾经举办过保罗·史密斯充满色彩的设计狂想展,颇受年轻群体的欢迎。在美术馆看来,无论是类似的“粉红展”,还是比较严肃的学术展,都是艺仓会选择的展览类型。“上海青年人的知识结构比我们这一代要丰富得多,审美需求也多元化。”张熹表示,“现在是自媒体时代,是互动的时代,美术馆不能像过去一样用所谓的说教式的展览,青年人需要的不是简单的受教育,他们希望参与,希望互动,希望来体验一种生活方式。”

艺仓未来的目标是希望让更多的年轻人把逛美术馆变成一种生活方式,也希望成为沟通中西文化的桥梁。“美术馆需要保留古典的东西,也需要顺应时代的变化,”张熹说,“我们不会把自己当作一个老古董,而是要做一个新人类,把古典的东西用新的姿态去表达。”

青年报记者 张逸麟

来源:青年报

- 相关推荐