调整行人信号灯时长缓解路口拥堵,上海三年完成缓拥堵项目313个

青年报·青春上海记者 刘晶晶

内环宛平南路出口匝道,极端拥堵时就好像个“停车场”,如今“停车场”消失了,这里的右转车辆通行能力提高了17.6%,日均拥堵时长下降了23.85%,带来这些改变的却只是行人信号灯时长的悄悄调整。记者今天(18日)从市道路运输管理局获悉,自2018年以来三年时间内,本市总计完成各类道路交通缓拥堵项目313个,一些让人毫无察觉的微工程正在改善着路网大环境。

小举措背后是一个课题的支撑

宛平南路拥堵问题的解决,其实就是在路口设置人行感应装置,通过对行人等待区域和人行横道区域的监控,动态调整交通信号灯,提高右转车的通行能力通过,“精细化”减少行人在路口与右转车辆的冲突时间,最终提高了高架匝道出口车辆通行时间,有效缓解了拥堵局面。

小小的一个举措,背后却是庞杂的数据分析,甚至是一整个研究课题的支撑。记者了解到,宛平南路下匝道的这个试点项目,有一个很学术的名称——“协同控制诱导方案设计”。这是一项由原路政局在科委立项的课题,目的就是对快速通道的交通疏解进行系统性研究。

如何理解?隧道股份城市运营技术部主任彭崇梅告诉记者,其实就是几个步骤——首先通过多源数据融合、大数据分析技术,对上海城市快速路网交通运行的"时空特征"进行全面分析,对上海中心城区各条快速通道分别进行拥堵严重程度、拥堵发生频率的研究,并识别和发现快速路网常发拥堵的主要“时空瓶颈点”。

梳理出这些瓶颈点后,将城市快速路拥堵整体上分为“上匝道汇入拥堵”“下匝道排队拥堵”“车流交织造成的拥堵”“结构性拥堵”及“静态交通组织不良造成的拥堵”五类,华山路、宛平南路、广中路等都是其中的典型,再从中选取当前问题突出、有条件实施协同控制诱导的典型路段进行策略分析,“对症下药”。

数据、分析得出的“协同控制”

宛平南路成为首个“小白鼠”。先调查数据——宛平南路出口道高峰小时流量在1200辆/小时左右,超过下游地面道路疏散能力,地面排队蔓延引起出口匝道拥堵,拥堵时间段一般发生在上午9-10点之间。从各个进口道各个流向的饱和度情况看,东进口右转饱和度很高,超过通行能力;东进口直行和西进口直行饱和度较低,存在调节余量;西进口左转饱和度较高,接近通行能力。

接着就是分析问题,通过观测,可以看到,由于地面缺少右转车辅道,匝道以及地面右转车流量较大存在严重交织,降低了出口匝道接地处通行能力;宛平南路东进口右转车流量较高,超过右转车通行能力。很明显的一个问题是,下游疏散路口北侧行人及非机动车对东进口右转车干扰,降低了右转车的通行能力。

“最后我们发现,通过对行人等待区域和人行横道区域的监控,根据等待行人数量及行人过街状况合理制定调整策略,对东进口行人绿灯时长调整方案,其实是可以有效减少行人以及非机动车对东进口右转车的干扰,提高右转车的通行能力通过。”彭崇梅说。试行后,果然如此,宛平南路的拥堵状况也得到了一定缓解。

粗放式向精细化智慧化转变

同样的小转变在中环沪嘉区域也悄悄显现。

中环沪嘉区域位于沪嘉高速与南北高架之间,是连接市区与嘉定地区的重要交通干道,存在长距离实线且原平路出口附近可变道区域较短、中环外圈沪太路入口下游合流区两个重要瓶颈点,严重影响区域通行效率。

缓解拥堵的措施有哪些呢?第一,对中环外侧沪嘉原平路出口附近划线进行了调整,新增900米的白虚线;第二,一旦发现中环外圈沪太路上匝道处主线拥堵,则智慧开启信号控制,来保证中环外圈沪太路入口合流区通行秩序,缓解主线拥堵。

这背后,依然离不开“协同控制”——市交通委快速路监测业务和市公安信号控制业务联手,快速路与地面道路联动控制,让路网“连”在了一块。

经过这一手,发现该区域重点路段总流量提升幅度在11%左右,通行能力提升16%,拥堵累加时长下降65%,由原来5.4小时降至1.9小时,改善方案提升效果明显。

“城市快速路以城市道路5%的设施量,承担了不少于30%的交通量,是城市交通的主动脉。” 彭崇梅说,联动控制技术的成功实施,使得管控手段由人力管理、粗放式管理向主动式精细化智慧化转变,提升了城市交通拥堵治理能力。

三年完成道路交通缓拥堵项目313个

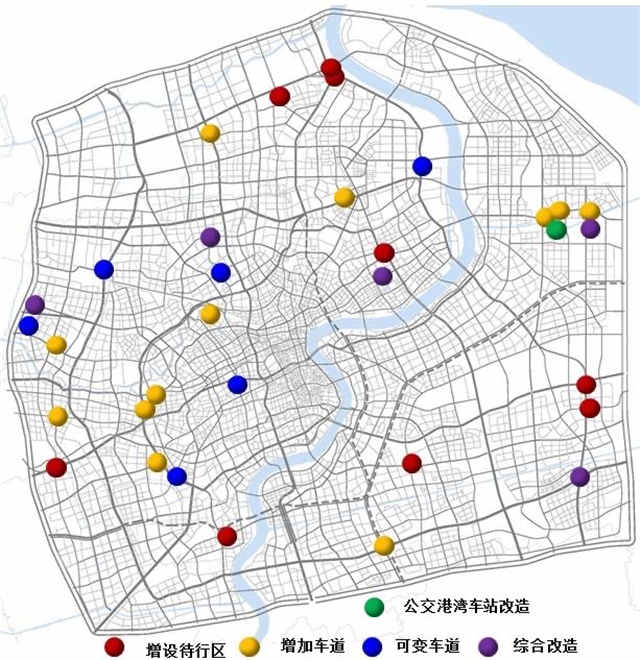

记者从市道运局获悉,自2018年起,消除道路交通拥堵点就被列入了年度市府实事项目。“对症下药”依然是原则。如对常发性拥堵的道路区段、交叉口,可以细分为标志标线改造项目、路口渠化改造项目、路段改造项目、公交港湾式车站改造项目四大类。其中,标志标线改造项目主要包括进口道增加左转、直行待行区、通过人非共板重新划分标线等;路口渠化改造项目主要是通过拆除中央分隔带及机非分隔带等措施,增加左转或直行车道;路段改造项目主要包括实施可变车道设置以更好的适应交通流量的潮汐现象等;公交港湾式车站改造减小公交车路边停靠对其他车辆通行效率的影响,提升了路段车速以及乘客的安全性。

2018年以来,在市交通委统一牵头、市公安交警总队的配合下,本市顺利完成了一批有代表性的示范项目,三年时间,总计完成各类道路交通缓拥堵项目313个。这些项目通过挖掘道路时空资源潜力,不同程度的提高道路通行能力——路段与交叉口机动车的通行能力平均提高6%;交叉口排队长度平均减少10%;交叉口的延误平均降低8%。减少了道路拥堵程度,提高出行质量,同时也改善了交通秩序,减少交通事故,提高了交通安全性。

此外还有些改善项目无法使用进行量化指标的评估,但是通过对道路平面线型、纵坡线性的调整、隔离设施的改善、道路的改造等措施,减少路段和交叉口的安全隐患,提高了行人、非机动车的安全性与舒适性,进一步改善了慢行出行环境。

下一步将跳出“小改小革”

记者从市道运局获悉,随着上海经济持续增长,城市规模不断扩大,机动车拥有量与出行量快速增长,交通需求规模与道路交通设施容量的矛盾日益突显。

根据历史趋势,全市人员出行量仍将保持年均20-30万次/日的增幅,小客车的增幅仍将维持在40-45万辆。交通设施方面,至2019年底,上海市城市道路长度5494公里,较上年增加177公里,同比增长3.3%;公路总里程 13044.64公里,较上年减少61.952公里,同比减少0.47%。

中心城快速路拥堵方面,快速路交通已基本形成早、午、晚三个高峰时段。午后14时至16时,部分高架道路出现了较长时间的拥堵。双休日高架道路车流量较为集中,出现类似于工作日的时段性交通拥堵情况。拥堵区域方面,2019年,68个地面道路区域中,有4个区域工作日平均拥堵指数达到50以上,工作日平均累计拥堵时间在1.4-3.7小时之间。

下一步,市道运局将继续利用大数据技术手段,聚焦交通拥堵新区域新情况,科学分析,合理布局实施项目类型。通过道路设施改造、交通标志标线设置和信号控制三位一体同步联动实施,提高实施区域的交叉口通行能力。同时跳出以往通过"小改小革"缓拥堵思维定式。针对拥堵点位较为集中的片区,进行系统性的拥堵成因研究,由点及面从更大范围、更深层次研究制定相应区域拥堵改善措施。

青年报·青春上海记者 刘晶晶

编辑:张红叶

来源:青春上海News—24小时青年报

- 相关推荐