杨慧峰:生命终须别,陪患者无憾谢幕|新时代奋斗者

青年报·青春上海记者 周胜洁

泪水在每个讲述人眼中打转。五年前,老寿45岁的儿子走了,哽咽中他感谢金山卫镇社区卫生服务中心总护士长杨慧峰对儿子临终前无微不至的照顾;当同为医护人员的周红,第一次向旁人提起自己身患重病,杨慧峰在她床头帮忙按摩了三小时时,红了眼眶。

而这名从事护理工作25年、建立了安宁疗护“爱的港湾”志愿者团队的护士长,听着他人的讲述,泪水早已滑落她的脸庞。

细节中的关怀,陪患者走完最后一程

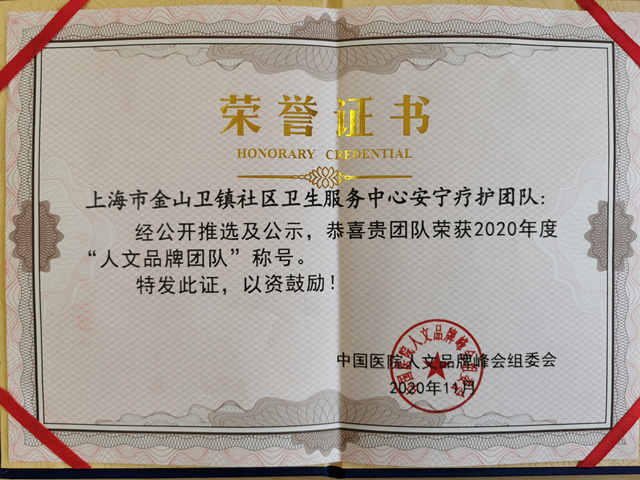

在本月举行的2020年度中国医院人文品牌峰会上,金山卫镇社区卫生服务中心安宁疗护“爱的港湾”团队荣获了“人文品牌团队”,这是该团队荣获的又一个全国性奖项。

作为团队创建人,金山卫镇社区卫生服务中心总护士长杨慧峰为团队而开心。大多数人愿意迎接新生命的到来,却很少有人有直面死亡的勇气。随着安宁疗护的推进,金山卫镇社区卫生服务中心被列为第二批试点建设单位,承担临终关怀工作。杨慧峰发现,临终关怀的病人最需要的是精神上的抚慰和陪伴,她在学习借鉴其他地区医院的情况下,利用身边资源,组建了一支由病区医护人员、社会志愿者组成的“爱的港湾”志愿者团队,为病人提供“身、心、灵、社”全方位的志愿服务。

她带领团队将细节落实到工作中,将这份人文关怀做到无微不至——居家式的病房陈设,让病人和家属感到温馨自在;单人式入住安排,给病人更多自由空间;为每位病人量身定制周到服务,让临终患者感到“被尊重”“不孤单”。音乐疗法、芳香疗法、色彩疗法、中医情志疗法都被杨慧峰引入了工作。

“死亡是我们每个人都会经历的事。我认为‘安宁疗护’这个理念特别好,我想把这件事做好,让更多临终患者减轻痛苦、无憾谢幕。”

“杨老师比我们更了解我们的儿子”

采访现场,一对老者一直安静地坐着,直到在室内还戴着墨镜的奶奶开口,讲起五年前的事,没说几句便哽咽了,旁人急寻了纸巾来。

五年前,也就是安宁病区建立没多久,迎来了最年轻的患者——45岁的高先生。因为鼻咽癌晚期,他在来到安宁病区前已经换了十多家医院,刚来时,他就放了话:“我到这里就是来混日子的,不要问我病情,也不要打听我的故事。”杨慧峰发现高先生情绪波动严重,有时候痛哭流涕,哭诉命运无常;有时候大发雷霆,又拍桌子又扔东西;更多时候,他关紧门窗,拉上窗帘,安静地躺在床上……

杨慧峰和同事选择了陪伴。高先生说食堂的饭菜不合胃口,他们就给他做汤圆、馄饨、饺子;他不经意间说想吃小时候吃过的点心,杨慧峰就想方设法把50公里之外七宝古镇的 “七宝糕”送到了他的面前。

杨慧峰知道高先生喜欢穿红色的衣服,送走他前还特意嘱咐高先生的老父亲老寿给他买红衣服,“杨老师比我们更了解我们的儿子,儿子也更听杨老师的话。”

“我能熬过元旦吗?”“我能熬过4月的生日吗?”都熬过来了,便也就没了期盼与希望,在安宁病区三个月后,高先生走了。“吃过生日蛋糕,走得安安心心。”老寿说着,声音变得颤抖。

坐在不远处的杨慧峰拿着纸巾,擦去了滑落的泪水。“我知道他内心有善的光点,汶川地震的时候捐助过12万元,为了给妈妈庆生还托我帮忙准备红色羽绒服。他暴躁的脾气需要沉淀,我能做的就是让他安安心心不留遗憾、带着尊严地离开。”

“杨老师”带着团队成员一起成长

“这个事一个人是做不好的,需要团队的共同努力。”在安宁疗护“爱的港湾”团队中,很多人得到了杨慧峰的照顾,也在她的带领下不断努力。

作为医院药师,周红是“爱的港湾”团队第一名志愿者。刚进团队,是杨慧峰教会她如何陪伴病人,与病人沟通时的注意要点。她跟着杨慧峰一起,看着团队一步一个脚印走来,如今已有200多人。

2018年,周红不幸身患癌症,化疗后回家躺在床上,全身疼痛。杨慧峰来了,不但带来了轻声细语的安慰,更坐在她的床沿边为她按摩了整整三个小时,“这是我第一次向旁人说起这个细节,当时杨老师对我来说真的很重要。”

团队成员都称呼杨慧峰为“杨老师”,因为她时常鼓励年轻人要不断提升自己,寻求突破,杨旭红就是其中之一。这名原本只是门诊补液室的一名普通护士,被杨慧峰发现在文学创作方面有些造诣。随着“叙事护理”的兴起,杨慧峰让杨旭红负责“安宁病区”的叙事护理工作。刚开始,杨旭红并不情愿进临终病房,但随着和病区病人的深入相处,通过对病人生活的点滴记录,她慢慢地对这里产生了感情。

2019年10月,由她编写的回顾安宁病区患者李迺瑛奶奶人生高光时刻的书籍《岁月如歌——光阴的故事》刊印成册,李奶奶拿到书时的兴奋让杨旭红真切体会到了这份工作的价值。

而杨慧峰自己也没放弃学习,在空余时间学习了中医、心理学知识,考过了国家二级心理咨询师,还自考获取了管理学学士等,这些都对她的实际工作带来很大帮助。

九年间送走了3位亲人,让杨慧峰提前消化了对生与死的情绪。她能明白她的患者们,虽然生命已经逐渐走向了终点,却也需要那一丝希望。而杨慧峰愿意成为他们最后一丝希望的引路人。

青年报·青春上海记者 周胜洁

编辑:梁文静

来源:青春上海News—24小时青年报

- 相关推荐