一场沉浸式舞台剧,如何以青春、国潮与互动打破舞台的“第四堵墙”?

青年报·青春上海记者 周胜洁

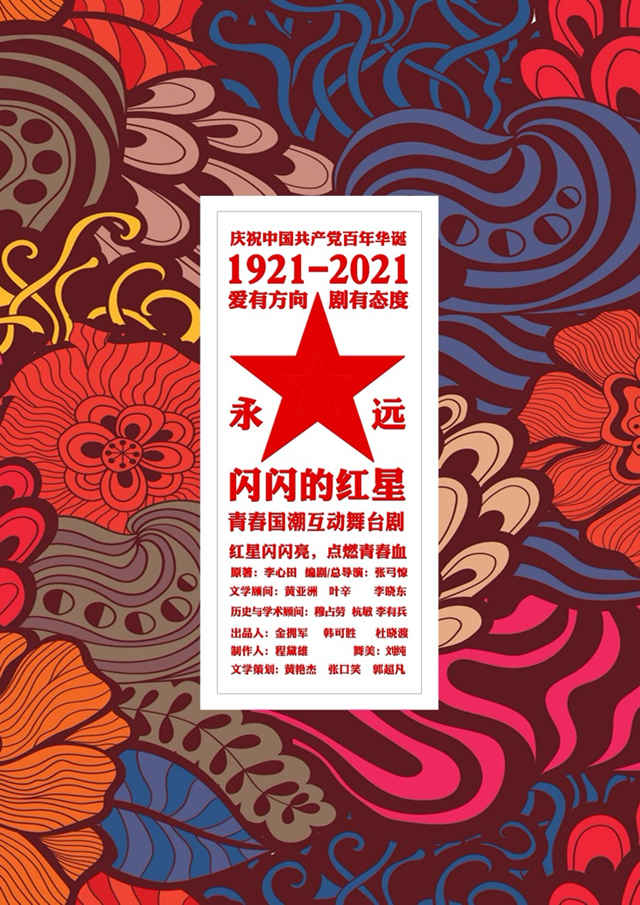

电影《闪闪的红星》及剧中可爱的潘冬子形象是一代人的记忆。如今,一部以“青春国潮互动”为主要特色的舞台剧《永远闪闪的红星》正在紧张排演中,不仅致敬经典,更是不辜负历史和时代,努力找到青少年党史教育的新形式。

“这部剧很有想法,应该吸引更多‘大手拉小手’来剧场看!”作为该剧文学顾问,著名作家、中国作家协会副主席叶辛如此评价。

何时进行首演?

6月上旬在奉贤区首演

1970年,著名军旅作家李心田创作了中篇小说《闪闪的红星》,塑造了少年英雄潘冬子的形象,1974年改编成同名电影上映。如今距电影上映已时隔近五十年,青春国潮互动舞台剧《永远闪闪的红星》的创作既讲究终于原著,又注重戏剧构作,创作团队还特别考虑到了适应当代年轻观众的欣赏习惯。

这次改编,出品方组建了一支老中青结合的创作团队:编剧和总导演张弓惊,近年来以诗人和媒体人的身份投入到多场舞台剧的创作中;制作人程黛雄是90后青年导演、戏剧制作人,制作的舞台剧也深受年轻人欢迎;在演员选择中,还邀请了很多00后加盟。

全剧围绕潘冬子从一个简单的具有正义感的儿童,成长为一个机智勇敢的红军战士的成长历程为主线。冬子妈、冬子爸、红军战士等角色更加鲜明,反派角色胡汉三等也增加了一些喜剧特色,用戏剧衬托地主恶霸的贪婪和无耻。整部剧让观众在哭中带笑,笑中带泪。

目前,《永远闪闪的红星》进入紧张的首演排练倒计时阶段,创作方也将同时推出大剧场版、小剧场及适应校园、社区等非专业场地的“精华版”。预计于6月上旬在奉贤区九棵树未来艺术中心进行首演,然后将开启全国巡演之路。

如何吸引青少年?

打破舞台的第四堵墙

这是一部沉浸式互动舞台剧,呈现了“青春、国潮、互动”三个关键词。在导演张弓惊看来,这就是打破了舞台的第四堵墙,让观众参与进来。

他介绍,每位前来观看的观众,进入剧场前都会得到一个小红星贴纸。在每个座位上也会放一盏小红星灯。当剧中《红星歌》《映山红》《红星照我去战斗》等歌曲响起时,可以和台上的声音一起唱起来,台上台下响成一片,这就是互动的魅力。

红军可能会顺着观众席过道离去,观众也会随着主人公潘冬子一起流泪;台上地主恶霸折磨穷人,可能会因为观众加入那一声声呐喊而被吓住。

布景则体现了国潮。“当时创作这部剧的时候有两种选择。第一个选择,这是一部历史剧,就将现实搬到舞台上,潘冬子的家、柳溪镇等都按照江西风格按在舞台上。利用视频或投影技术,山是真山,水是真水。另一种考虑方案就是走中国传统戏剧风格,简约、抒情和写意。”张弓惊介绍,最后团队选择了后一种。充满中国风元素的山会动,竹筏也会动。穿着崭新服装的剧中人,深入观众们中间时,也更加融合。这是一种创新的尝试,让全剧更加有了艺术的张力和感染力。

青年报·青春上海记者 周胜洁

编辑:张红叶

来源:青春上海News—24小时青年报

- 相关推荐