这部著名歌剧70年后终于来到中国,导演邹爽期待艺术能相互借鉴

青年报·青春上海记者 陈宏

作为二十世纪声名显赫的伟大作曲家,斯特拉文斯基的名字毋庸置疑地在音乐史上拥有光彩夺目的一页。有意思的是,尽管他本人曾经表示对歌剧有些反感,但他真正创作出歌剧《浪子的历程》后,却成了全球各大歌剧院争相排演的作品。10月10日晚,这部歌剧在首演70年后来到中国,以半舞台版在上交音乐厅完成了该剧的中国首演,并将于12日献演北京国际音乐节。“斯特拉文斯基在这部作品中大胆尝试从结构上做机会重组,将各时期的音乐风格碎片式得打乱、解构、重组。给当代英文歌剧留下了不可磨灭的一笔,也给后代的作曲家以参考和借鉴。”执导该剧的青年导演邹爽说。

反感歌剧的作曲家写出了经典歌剧

斯特拉文斯基是著名作曲家,他的《火鸟》《彼得鲁什卡》《春之祭》《普尔钦奈拉》等,至今仍是舞台上常演不衰的经典。但至今让乐迷津津乐道的是,他本人曾经表示对歌剧有些反感,他说:“我不喜欢歌剧,音乐可以与舞台表演或文字结合,但不可以与两者同时结合。”可随后他却创作出了《浪子的历程》这部经典。

促使他改变的,是一位画家。1945年,当他站在英国画家贺加斯的画作前,他创作歌剧的灵感一下子被点燃——贺加斯的同名画作《浪子的历程》共有8幅,故事按序分别为“继承人”“聚会”“狂欢”“逮捕”“婚礼”“赌坊”“监狱”及“疯人院”。

在确定题材后,斯特拉文斯基找到了英国诗人奥登编写歌剧剧本。他在给奥登的一封信中写道,“请在你的创作中对所选主题感到完全自由。”

歌剧的故事脉络以贺加斯的画作为原型,进行了一定程度的改动。讲述了魔鬼尼克告诉浪子汤姆可以从他的叔叔那里继承一笔遗产,玩乐一百零一天,前提是要以他的灵魂作为抵押。于是汤姆开始纵情享乐,结果弄得身败名裂。整出歌剧的尾声,尼克和安妮唱出的那句“For idle hearts and hands and minds the Devil finds work to do.” (游手好闲,造恶之源)成为流传至今,警醒世人的至理名言。

这部歌剧诞生后,1951年在威尼斯,斯特拉文斯基亲自指挥,三幕英语歌剧《浪子的历程》在威尼斯凤凰剧院首演。这部歌剧堪称是斯特拉文斯基新古典主义创作时期的顶峰,倾注了作曲家所有的心力。他在传统的歌剧架构之上,加以改造,赋予其新的面貌和功能。

70年后首来中国,让艺术相互影响

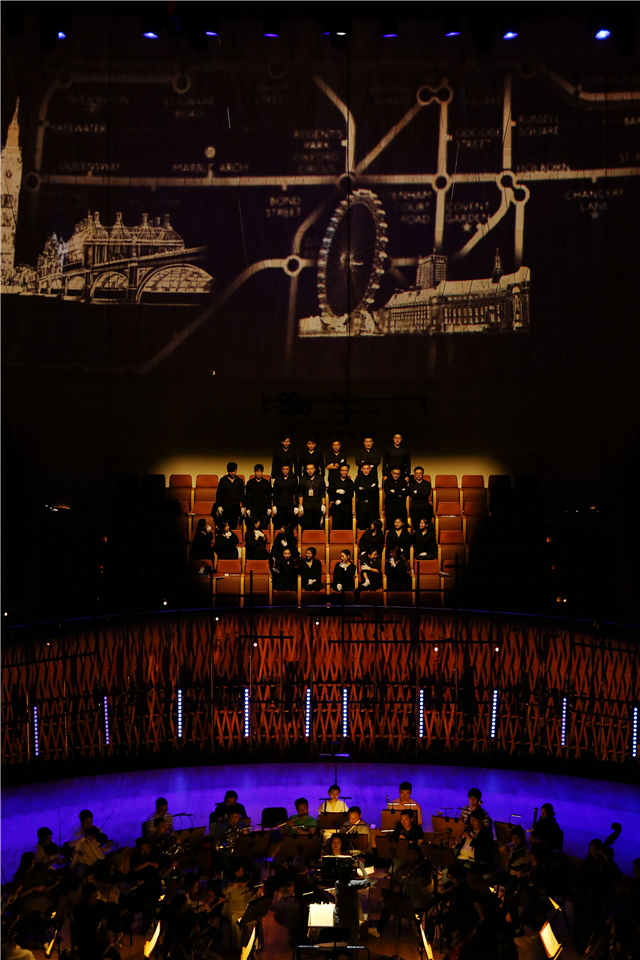

在首演70年后,这部代表着作曲家新古典主义创作巅峰的歌剧来到了中国。该剧由青年导演邹爽执导,上海交响乐团、北京国际音乐节联合制作,指挥张洁敏执棒上交,并联袂夏侯金旭、周正中、李晶晶、韩音培、张文巍、陈霖、刘颖、陈炯然8位中国年轻一代实力歌唱家及上海音乐学院合唱团,完成了该剧的中国首演。

这也是近年来,继《伊莱克特拉》《塞魅丽》《莎乐美》《切肤之痛》等之后,上海交响乐团上演的又一歌剧力作。

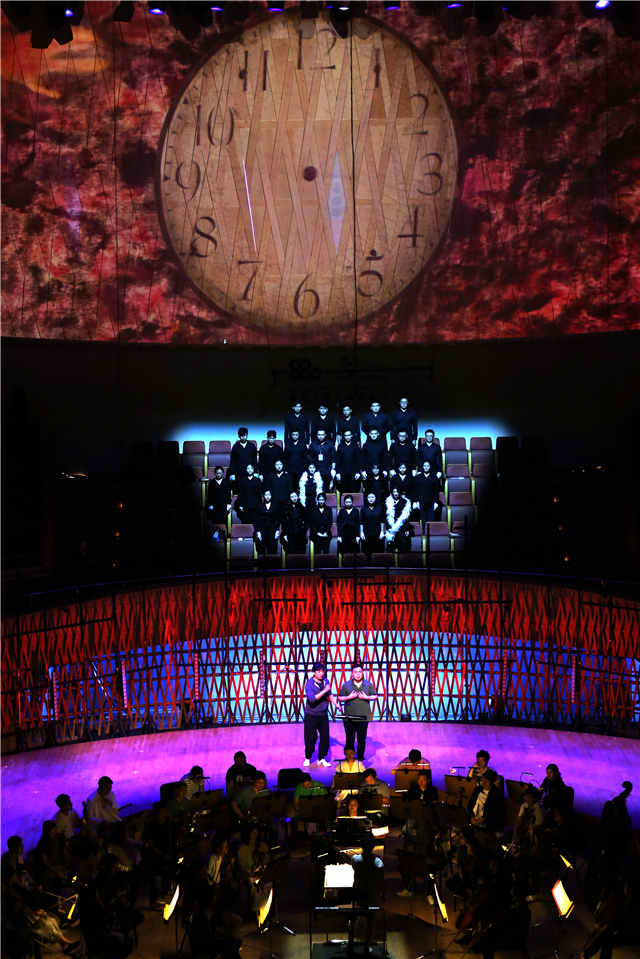

首演后,它将马不停蹄前往北京,登陆北京国际音乐节的舞台。今年北京国际音乐节的主题是“大师与纪念”,在斯特拉文斯基逝世50周年的纪念年里,如何把这部充满挑战的歌剧作品首度搬上中国的舞台,是邹爽构思的核心。

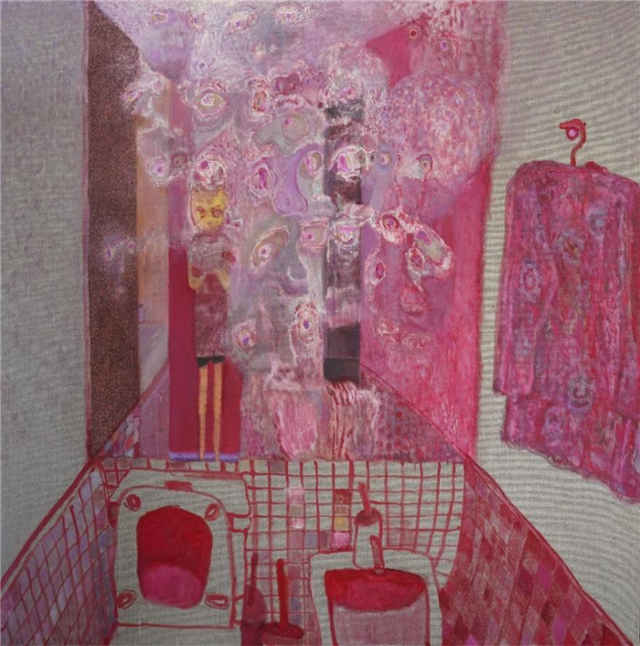

“我希望能够和当代艺术家合作,将半舞台版的呈现通过某种当代艺术语言的方式带给舞台一个抽象的表达。”邹爽说,在朋友的推荐下,青年画家位航的三幅油画成了邹爽汩汩喷涌的灵感源泉。于是,舞台上的构图、色彩,多媒体动画效果,以及现场灯光,都在油画的指引下,铺陈开来。

做这样的跨界合作,是因为斯特拉文斯基创作《浪子的历程》时,那个艺术喷涌的年代给了邹爽很大触动。“20世纪上叶至中叶,音乐、文学、艺术、哲学互相影响着,伟大的著作在机会中诞生,他们的共同点就是不断地在相互借鉴和参考,探索与滋生。如今我们看到的成功作品背后也有许多的失败,而我们今天所做的就是要开始大胆地走这条艰辛的路,让观众开始关注现代歌剧。”

青年报·青春上海记者 陈宏

编辑:梁文静

来源:青春上海News—24小时青年报

- 相关推荐