和孩子一张“长知识”,“双减”下科普活动更受欢迎

青年报·青春上海记者 刘晶晶/文 吴恺/图

上海音乐厅平移技术究竟有何秘密?核技术究竟会不会带来危害?这些问题,在上海科技馆近日举办的科普大讲坛上都有解答。记者发现,“双减”之后,这样的科普活动吸引越来越多的家庭。

// “行走”的建筑吸引小建筑爱好者 //

上海音乐厅是全国第一座音乐厅,第一家放映外国影片的电影院,1959年以后的数十年中,一直是上海最主要的音乐活动中心之一。2003年,这座重5650吨的老建筑实现了平移和“长高”并行,平移距离66.46米,升高3.38米,成为了当时上海历史上耗资最多、规模最大的文物保护建筑平移工程,也是上海科技成果领域的一颗耀眼之星。在上海科普大讲坛第169讲上,上海音乐厅移位工程施工总指挥、上海天演建筑物移位工程股份有限公司总经理、教授级高级工程师蓝戊己在现场为观众讲述了上海音乐厅平移的故事。

蓝戊己一直专注于建筑物移位技术研究与施工20余年,在建筑物平移、顶升、托换等领域均有卓越建树。在当天的讲座中,他回忆起了建筑位移背后的技术难点,以及攻克难关的幕后故事。上海音乐厅承载了一代人的回忆,同时也是重要的文物保护建筑,在整个平移过程中,每一个细节都小心执行,每一处角落都贴心保护。而在他看来,为何自己能做成这件事,还是因为“有准备”。这也成为在建平中学读初一的小严记忆最深刻的一句话。

“蓝伯伯说到他们当初竞标,有荷兰很有名的专业公司,也有国企,但是最后他的这家小公司胜出了,因为他那时已经做了很多年的平移技术。从小建筑开始,到保护建筑,不断在探索新的技术。在上海音乐厅之前,他们其实已经准备了10几年。我觉得这点很重要,可能做很多事都需要这样,不要怕花时间准备。”小严表示,喜爱建筑的他还是第一次来听这样的讲座。“以前下课了或是周末都要参加一些补习课,现在有时间了,我可以自己安排了,正好看到科技馆有这样的讲座,我就报名参加了。”

记者看到,虽然防疫要求都十分严格,全程都要佩戴口罩,但这样的科普讲座依然是座无虚席。“古建筑平移需要什么样的保护?”“平移会带来什么样的风险?”……讲座之后,大家还踊跃提问。

// 科普讲座吸引亲子一起“长知识” //

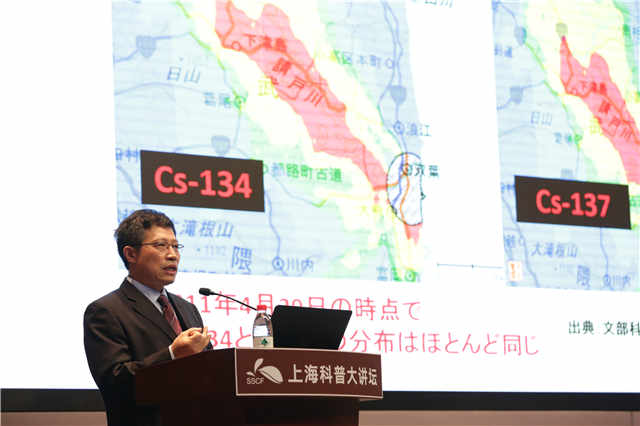

瑞典核物理学家帕克金森曾这样比喻:核能有时像马戏团里的猛兽,听话时让人感到其乐无穷,而一旦失控,后果不堪设想。这场讲座上,复旦大学放射医学研究所研究员邵春林就带领观众一起认识了核技术的发展与其生物效应。

“核技术的应用已经涉及我们日常生活的很多方面,如放射治疗通过高能射线破坏癌细胞,是肿瘤治疗的重要手段之一,核技术还被广泛应用于辐射保鲜、辐射育种、核能发电等领域。公众之所以会谈核色变,是因为对核技术的了解还不够。”邵春林研究员表示,核科学技术水平也是当今各国综合国力的重要体现,“我们必须为‘核’而行,其中包括核武器(原子弹、氢弹、中子弹)的研发、放射医学与抗癌治疗、核电能以及核技术的其他应用研究。我们还需要不断地在研究中去了解核辐射会引起的损伤、基因突变与致癌和疗愈方法。”

看过电影《切尔诺贝利》的年轻父亲周先生带着孩子一起来聆听这场讲座,他是电脑工程师,对于核技术并不了解,看了电影后觉得有些困惑。“核技术的发展看上去是祸福相依,那我们究竟该如何对待这个既厉害又可怕的技术呢?”这次听了邵老师的讲座后,他觉得自己有些明白了。“1945年原子弹爆炸,但因为有了认知,1956年后产生了培养细胞的存活-剂量曲线等技术。”邵春林在讲座中举了这样的例子。“人类永远是技术的持有者,不断地往前进,才能不断进步。”这是周先生的体悟。“这种科普讲座挺好的,也挺适合我们这些成年人的,陪孩子一起长知识。”他说。

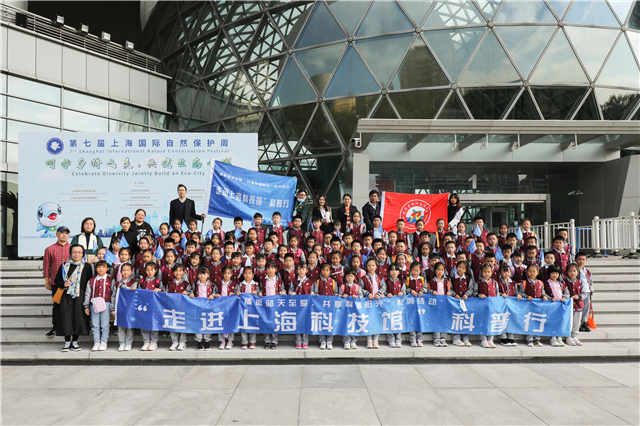

记者了解到,由上海市科委指导,上海科技馆主办,上海科普发展教育基金会支持的上海科普大讲坛目前已举办170场,到目前为止,已邀请到347位海内外科学家进行精彩演讲,逾三万名听众到现场聆听,并有超千万听众在线上聆听。上海科技馆方表示,希望在双减环境下,提供这样的平台,为更多观众尤其是青少年呈现前沿的优质科学知识。此外,科普活动还与公益相结合,惠及更多在上海的青少年。来自闵行、宝山、松江、嘉定等区随迁子女小学的数百名孩子将陆续来到上海科技馆,参与丰富的科普活动。

青年报·青春上海记者 刘晶晶/文 吴恺/图

编辑:陆天逸

来源:青春上海News—24小时青年报

- 相关推荐