爱浪漫的她们,最大的浪漫是选择这份工作

青年报·青春上海记者 刘晶晶

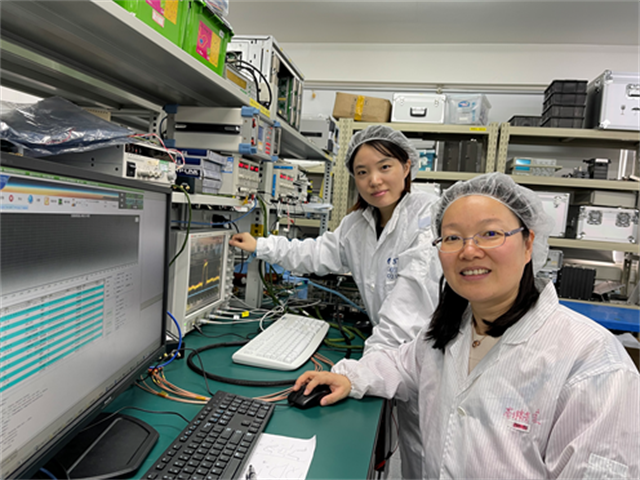

穿着旗袍办读书会、各展身手秀厨艺……每年“三八”妇女节,中科院上海技术物理研究所的大院里总是这么热闹,工程三室高轨红外探测集体更是其中的主力。这支我国红外光电领域里为数不多的巾帼团队,女性占比超过6成。一双“慧眼”,让风云四号气象卫星开启分钟级的观测模式,让北斗卫星在广袤太空中确定自己的方位与姿态。而女性特有的韧性、细腻和诗意,为这项“硬核”科研平添了更丰富的色彩。

// 穆桂英挂帅,她们的“战绩”累累 //

作为我国空间红外高轨领域最早的“国家队”,上海技物所高轨红外探测集体有34位女性,占比62%,女性副主任设计师以上岗位有6人,覆盖总体、光学、结构、控制、热控以及工艺装调等多专业。

如果把红外光电产品比作一个智能机器人,她们承担的工作都是其中的核心:“千里眼”——光学设计和装调、“大脑”——红外相机仪器管理、“运动神经”——角秒级高精度机构控制、“感知神经”——同步轨道热控的研制工作。穆桂英披挂上阵,她们的“战绩”累累。

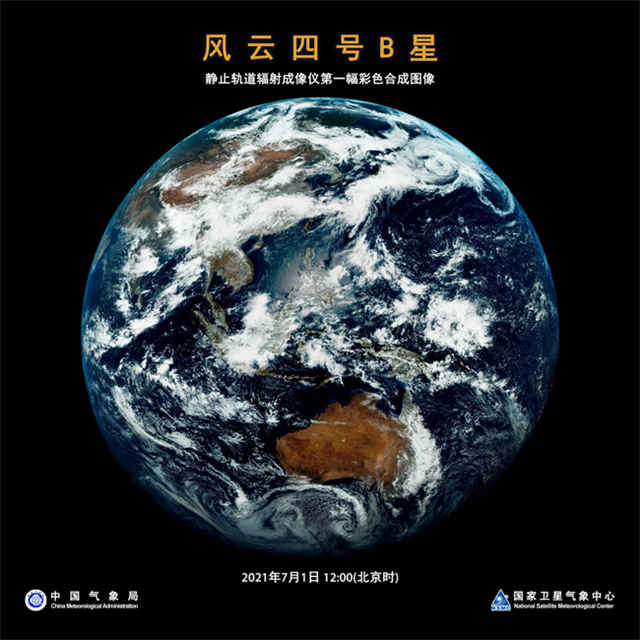

历经20年对我国第二代静止轨道气象卫星风云四号有效载荷开展研制工作,瞄准的是国际上静止轨道气象卫星大气探测技术竞争的制高点。“我们所研制的多通道扫描成像辐射计与国际水平相当,研制的国际首台静止轨道干涉式大气垂直探测仪,能够实现高时空、高分辨率大气温湿度三维探测,在我国数值天气预报中发挥了重大作用,对台风等的路径判断能准确很多。”高轨红外探测集体负责人孙丽崴研究员告诉记者。

2021年发射升空的B星主载荷,更是开启了全新的分钟级观测模式,技术国际领先。原先15分钟一张图,现在不仅可以1分钟一张图,还能直接形成实时视频,有力推动了我国天气预报准确率和精细化水平。

除此之外,卫星要准确定位,需要指路“明灯”,团队研制的北斗三号组网卫星姿轨控系统太阳敏感器实现了同类产品国产替代,在轨成功验证了多项技术创新,满足了大视场、高精度、微型化、长寿命的空间应用需求。

近五年,团队所参与并完成研制的13台有效载荷和30余台单机,均实现了在轨成功稳定工作。“如果说卫星是皇冠,我们的产品就是皇冠上的明珠。”孙丽崴骄傲地表示。

// 坚韧与细致,成为她们的优势 //

国家重大工程任务的合作攻关是高强度项目,任务重,时间紧,输不起。“经年累月的研发过程中,压力极大时犹如悬挂于崖壁上,不晓得还要用多大的力气才能爬上去。” 孙丽崴这样形容重任在肩的感觉,“或许是女性的韧性让我们更能熬。”

曾经在一项重大项目研制过程中,电子学设计师不堪重负中途黯然退场,留下70%的任务没完成,怎么办?原先不负责产品具体设计任务的主任设计师席红霞自己顶上。“当时处在尚未正式立项的阶段,而一旦立项,只有6个月时间,还要补足前期拖延的进展。”她可以选择放弃,但深思了2天,最终席红霞决定坚持。“放弃的话,以后在这个领域我们就很难深入研究了。”

卫星试验牵一发动全身,在细节把控上,女性的细腻更是成为了她们的优势。在某星出厂前夕的大型试验中的一天,换岗后的蔡萍在数据判读中突然发现制冷机温度缓慢攀升,尽管仍然在判据的正常范围内,细心谨慎的她还是第一时间翻出历史数据进行比对,并迅速判断出这是一起隐藏很深的异常情况。她立刻上报,并采取了现场保护措施。事后分析发现,是地面支持设备发生了故障,导致相机制冷机工作环境恶化,若不及时处理,会导致相机损坏。

复杂的交叉研制流程中,更须心细如发。杨萍承担了多台相机的机构研制任务,她习惯了不放过一丝异常。某相机在厂房进行总装测试时,突然发现相机在某种工作模式下存在震颤,可是其他几台相同的产品却没有此现象。她没有受过去经验的束缚,马上进行了仿真分析和现场测试,终于定位在某个参数的失配上,摸清了该参数的边界,短时间内完成了问题的定位和解决,让型号得以顺利推进。

不仅心细,她们也很“胆大”。北斗项目中,对太阳敏感器的技术参数要求很严苛:精度不降的前提下减重60%,目标1kg;寿命延三倍,长达10年。原来成熟的技术已无法满足要求,太敏主任设计师席红霞和团队反复计算讨论,决定大胆采用新的技术方案。面对未知的困难,她们周而复始地尝试,最终成功完成要求,大胆的创新也让自研探测器技术水平提升了一个台阶。

“科学的发明,文学艺术的贡献,有若干妇女,并不逊于男子。”蔡元培先生在93年前的3月8日演讲中说的这句话,也被孙丽崴用来形容这支巾帼团队。

// 最大的浪漫,是选择这份工作 //

2019年10月,02星正样调试,风云四号卫星扫描机构控制副主任设计师朱钰遭遇脚踝骨折,但三台载荷等在那里。不顾伤痛,她仍每天坐着轮椅坚守岗位。小伙伴们也很有爱,午饭同事帮忙打好,楼宇间转场有人推车,就是在这样有爱有痛的日子里,产品按时保质地出场。“我像幼儿步蹒跚,偶尔摔倒泪涟涟,偶尔倚靠巨人之肩,看无垠星路在眼前。”这是喜爱写作的朱钰对自己这份工作的诗意写照。

风云四号快速成像仪主任设计师沈霞的桌面,永远整整齐齐,她喜欢摆上自己养的花花草草,还有小鱼。爱美的她衣柜里常备着各色旗袍,是旗袍秀的“主力”。本科学的是飞机设计,同济土木工程专业硕士,毕业时沈霞面临两个选择,土木工程的工作收入更高,但她最终选择了来做一位“不挂牌的航天人”。她说自己是个浪漫的人,而做的最浪漫的事就是选择了这份工作:“透过我们研制的产品,站在地球上就能24小时看着自己生活的这颗星球,难道不浪漫吗?”

1988年的李璐芳2010年刚进入团队时,还是年龄最小的,如今已有了90后的后辈。她读的是师范类学校,家里人也觉得做老师更稳定。但刚毕业时年轻气盛的她想做些更有挑战性的工作。“刚入职时接了个项目,相当于要把别的型号两三年的研制压缩到一年,那一年都没怎么休息,有时候一周要去2次北京。” 李璐芳说,幸亏刚毕业,还没家庭,又是一个人在上海,“反而觉得加班挺好,很充实,还可以多学点。”她说,那段时间是自己进步最快的时候,也让她坚定了要继续走下去的决心。如今,她已经成为团队内部的“小质量师”。

孙丽崴是哈工大博士,遇到过“7年之痒”——来所里第7年的时候,孩子还小,丈夫在美国,她每天从闵行家里到位于虹口区玉田路上的单位,来回要开3个小时的车,晚上照顾孩子睡不好,早上6点半就得出发。她也曾想过要不要换个离家近一点的工作,但最后是把家一步步挪到了离单位更近的地方。“还是舍不得,既喜欢这份工作,也喜欢这里的氛围。”

女性科研人员在任务中是冲锋队员,但在家庭中还要扮演妻子、母亲、女儿的角色。“科研攻关占用了我们大部分的时间和精力,对家庭的照顾肯定会不足。”孙丽崴坦言,工作忙起来在发射基地一住就是一个月,家里日常都要靠父母或另一半照看。“我们只能尽量平衡好科研和生活,不做无效的加班,有时间尽量回家,每周定时和父母通话。”

而看到父母因自己会更加关注每天的天气预报,孩子会炫耀自己妈妈的工作是做“天上的星星”,还会立下“将来要当科学家”的理想,她们就会觉得很欣慰。“为国家需要争做大事,这样的一束光是支撑我们坚持下去的动力。这束光也正是身边人所给予让我们的。”

青年报·青春上海记者 刘晶晶

编辑:张红叶

来源:青春上海News—24小时青年报

- 相关推荐