青春战疫|接“大单”熬大夜,流调电话的那头是他们

青年报·青春上海记者 周胜洁

1小时人员集结到位,一周多来披星戴月,每天十几个小时连续电话,流调电话的那头,是一群与时间赛跑的疾控人。

3月以来,上海市疾控中心根据疫情进展,及时增补流调人员,从各处所抽调175名专业人员开展流调和信息审核报送工作。他们经培训后快速上岗,加班加点承担起流调的重任。他们把任务叫“接单”,称流调叫“开盲盒”,若能凌晨1点“结单”那是一天的“小确幸”。

== “你们辛苦了”让“锁门人”欣慰 ==

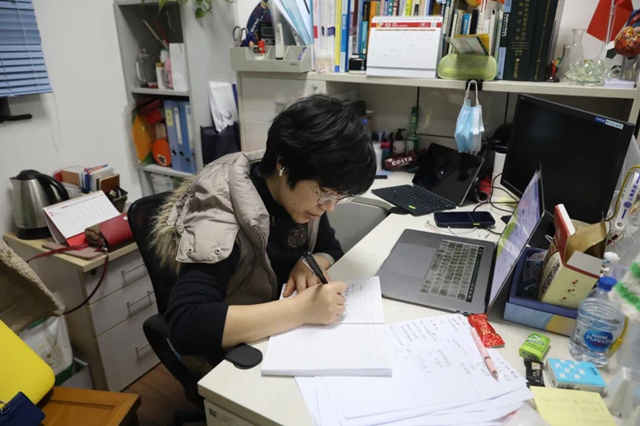

早在3月2日,市疾控中心信息所生命统计科的虞慧婷就加入了流调队伍,对确诊病例的密接和次密接人员进行电话流调。身为流调队第10组组长,每一天,不管她的组员何时完成工作,她都是固定的“锁门人”,深夜中最后一个离开办公室。

加入流调队伍后,虞慧婷就接了一个流调“大单”,那位密接人员是位维修工,每天要走访好几户雇主家进行维修工作,有几天还去外省市出差,行动轨迹复杂,接触人员众多。下午4点多接到这个“大单”后,虽然感觉“脑袋有点炸”,但虞慧婷马上电话对方进行流调,为对方理清了时间框架和轨迹后,她让对方查看通话记录、微信群、支付信息等进行梳理,排摸出次密接人员后,再一个个打电话。次日凌晨近1点,虞慧婷理出了第一份排摸人员名单发给了相关部门尽快落实。

这时候并不是下班时刻,虞慧婷给自己冲了一杯速溶咖啡,坐回电脑前撰写流调报告。凭着过硬的专业素养和铁杵成针的细致功夫,凌晨4点,她完成了十几页的报告。等到白天,她又将一段段细致到几点几分在哪里干什么的行程轨迹发给密接人员核对,确保没有疏漏。

当年入职市疾控中心后,虞慧婷主要承担出生死亡监测,从事大数据分析和人群健康综合评价研究。做科研、做数据,还入选了上海市“医苑新星”青年医学人才培养资助计划的公共卫生领导者项目。这名笑声爽朗的“科研达人”第一次接触流调是在2020年疫情发生后,她支援宝山区开展流行病学调查,当时她去医院给确诊病例做流调,还根据行程轨迹去每个场所进行排查。

对于这一次紧急进组进行电话流调,虞慧婷已经处变不惊,虽然需要连续电话好几小时开展流调工作,嗓子都变得沙哑,但从对方口中听到一句“你们辛苦了”,都让虞慧婷感动万分,“大家都在为守好这座城而努力着。”

== 90后积极“接单”冲在一线 ==

流调电话的那头还有一群90后,他们也和前辈一样担起了新冠疫情防控的工作。市疾控中心结核病与艾滋病防治所肝炎防治科的屈凌霄就是其中一员。“您好,我是疾控中心的流调工作人员。”这句开场白,她在过去的一周里每天重复好多次。一台电脑,一个平板 ,往往一坐就从傍晚4点坐到次日凌晨。

屈凌霄“接单”的一位密接人员在两三天内开了好几个会议,接触了不少人,然而对方并不认识同一场会议的所有参会人员,又给流调工作增加了难度。最终,屈凌霄忙到了次日凌晨2点,排摸出41名次密接人员,并梳理了基本信息上报。凌晨打车回家的路上,她还电话不断,和区疾控中心的同事沟通,尽早落实管控。

这名90后2018年从复旦大学公共卫生学院毕业后便进入了市疾控中心,前辈们兢兢业业的付出和过硬的专业能力让她对“为人民健康服务”有了深刻理解,当年就递交了入党申请书,并在2021年11月成为了预备党员。2020年突如其来的新冠疫情对青年来说是次考验,两年来,她一直是新冠流调大队中的一员,曾被派往奉贤区疾控中心住了一个月,跟着“老法师”解读方案,实战流调,让她学会了做流调要有自己的思路。

除了流调,她也同战友们一起完成一次次环境采样、现场排查。这次加入电话流调小组后,屈凌霄和战友们已经熬了好多天,但是大家都想分担更多一点:“哪里需要去哪里,青年就该冲在一线,可以尽自己一份力守护这座城市,早一点跑赢病毒就是最大的幸福。”

青年报·青春上海记者 周胜洁

编辑:梁文静

来源:青春上海News—24小时青年报

- 相关推荐